#絵画

哲学・日記・メモ「音楽と絵画『タブローは自己批判しない』」

音楽と絵画「タブローは自己批判しない」

音楽は本質を志向する、と言うよりも本質を志向すること自体が音楽なのではないか。

それは属性をそぎ落とし原初へと遡及して、最後は音そのものも消失してしまうだろう。そこにかろうじて残るものがあるとすれば世界の始まりの「ゆらぎ」、もしくは「インフレーション」のような「はたらき」そのものである・・・とでも言えばよいのだろうか。

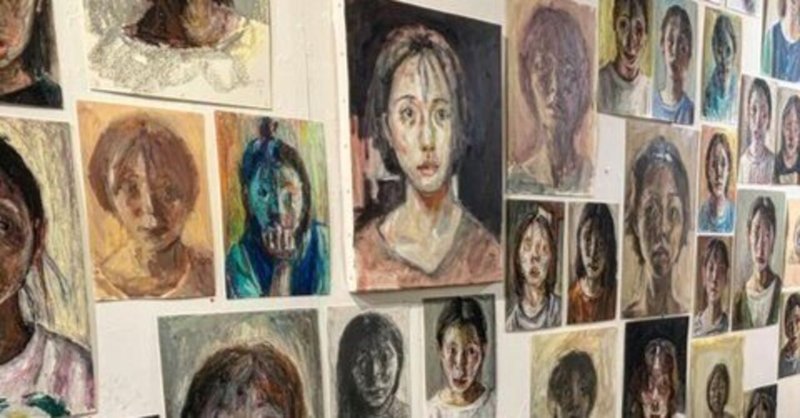

対して絵画は、そのような音楽の本質志

哲学・日記・メモ「音楽的ではない絵画の事」

音楽的ではない絵画の事

カンディンスキーの絵画は絵画の体裁をした音楽だ。

それは具体的なのチーフを排して、非具体的なリズムを本質として志向している。

だからカンディンスキーの絵画は音楽なのだ。

対して本質を志向しない絵画と言うものもある。

岡本太郎は「芸術はいやったらしくなければならない」とか何とかいったが、そのような絵画こそが絵画なのだと、私も思う(しかし私は岡本太郎は好きではない)。

太郎

哲学・日記・メモ「枠と総合性、そして絵画的なるもの」

「枠と総合性、そして絵画的なるもの」

教会において「建築」という「総合性」を保証していたのは壁であった。そして壁は「絵画」においては「枠」となった。

この「枠」を継承しているところが絵画がそもそも総合的であるという事であるだろうし、それは絵画は音楽のように本質的ではないという事でもある。だから真に画家が「絵画的なるもの」を志向するのならば、彼は世界の本質に背を向ける事で、新しい世界を総合的に創

雑考・日記・メモ「音楽が『呪術により近い技術』なら『絵画』は・・・」

「音楽が『呪術により近い技術』なら『絵画』は・・・」

音楽は「呪術に向かう技術」であり「絵画」は「方法に向かう技法」であろう。

「呪術⇔技術⇔技法⇔方法⇔方策⇔策略⇔謀略」と言う「企ての序列」を考えるならば。

因みに「謀略」の先はもはや企てを介さない「略奪」。

2022年1月16日 岡村正敏