ロバート・アルトマン 傑作選 『ロング・グッドバイ』 『イメージズ』 『雨に濡れた歩道』

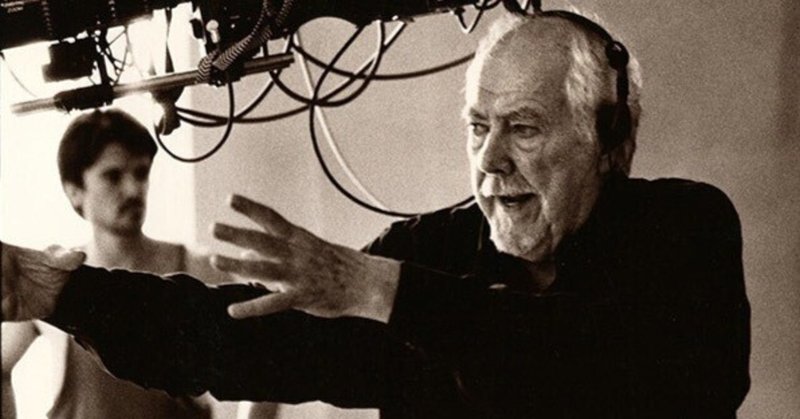

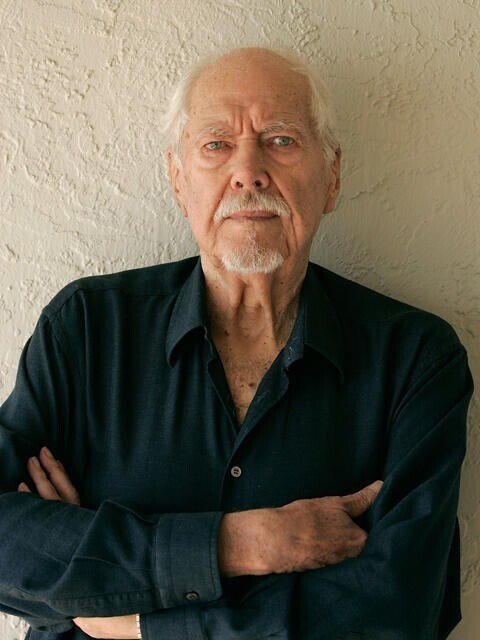

映画評:ロバート・アルトマン監督『ロング・グッドバイ』(1973年)、『イメージズ』(1972年)、『雨に濡れた歩道』(1969年)

一昨年に退職してから映画をよく観るようになった。それまでは、せいぜい年に4、5本といったところだったが、大阪・十三の「第七藝術劇場」というミニシアター系の映画館でやっていた「ジャン=リュック・ゴダール追悼特集」だとか「タルコフスキー、アトモスフェア」と題されて特集上映などで、それまで観ることのなかった「非エンタメ系映画」も観るようになって、「映画」というジャンル自体に興味を持つようになったのだ。

そんなわけで、今回は第七藝術劇場で先日まで開催されていた「ロバート・アルトマン傑作選」というのを観た。

上映されたのは、古い順で『雨に濡れた歩道』『イメージズ』『ロング・グッドバイ』の3作だったが、日程の都合で、私は『イメージズ』『雨に濡れた歩道』『ロング・グッドバイ』の順に観ることになった。

私は、このロバート・アルトマンという監督をまったく知らなかったので、ほぼ予備知識なしに観たわけだが、正直言って、あまり良いとは思わなかった。うまく言語化しにくいのだが、あえて言えば「映画らしくない」感じがして、終始、違和感がつきまとったのだ。

特に、最初に観た『イメージズ』はそうで、統合失調症的な幻覚にとらわれている、ニンフォマニアの中年女の視点から描かれる、一種の幻想サスペンス的な作品である。主人公が同時に別の場所に存在しているような描写がなされたり、死んだはずの浮気相手がいきなり登場して、主人公と当たり前に会話し、主人公の旦那が戻ってくるといきなり消えてしまったりと、いかにも「狂人の頭の中」をそのまま描いたような作品になっている。

で、私はもともと、文学趣味として、幻想ものや狂気ものが好きだったので、この作品は「好み」かもと思いながら観ていたのだが、いつまで経っても「違和感」が拭えず、最後まで楽しむことが出来なかった。「これは、私が期待したような作品ではなかった」としか思えなかったのである。

で、次の『雨に濡れた歩道』は、簡単に言えば、女版の『コレクター』である。

ジョン・ファウルズの小説『コレクター』は、蝶の採取(と、その標本コレクション)を趣味とする内気な青年が、あるとき出会った美少女に強く惹かれるも、内気な性格が災いして声をかけることもできず、そのあげく、思いあまってその少女を誘拐して、自宅に監禁する、というお話だ。

『雨に濡れた歩道』は、恋愛に鬱屈した感情を抱えているらしい金持ちの若い独身女が、自宅である高級アパートの窓から下の公園を見おろしたときに、たまたま公園のベンチで雨に打たれている若い男(少年に近い青年)に心惹かれ、その男をアパートに誘い入れて、手厚く歓迎するところから始まる。

この作品の場合は、なぜか言葉を発しようとないその若い男を監禁するわけではなく、最初は、男がアパートを抜け出すことを容認し、ただ戻ってきてくれさえすればそれで良いという感じだったのだが、彼女の愛欲が高まって男に寝ようと迫ったところ、男はそれに怯えて逃げだしてしまう。しかたなく女は、また帰ってきた男に、自分と一緒にいてくれるだけで良いからと、自分が雇った売春婦をあてがうのだが、男がその売春婦とセックスをしようとしたところ、我慢ならなくなって売春婦を殺してしまう。そして、その凶行に恐怖する男を前にして、女はまったく平然と「大丈夫」だと宥め、自分との生活を続けるように求める。一一といったようなお話だ。

だが、この映画の場合も、「男を囲おうとする女(主人公)」の心理が、イマイチよくわからない。

映画にもなった、ファウルズの『コレクター』の方であれば、そのタイトルが示しているとおり、人間の女との付き合い方を知らない、内気でコレクター気質の男が、美少女を「コレクション」するかのように手に入れようとするという心理が、容易に理解できる。共感はできなくても、理解はできるのだ。

ところが、『雨に濡れた歩道』の女主人公の場合は、なぜそうなのか、そうなったのかというのが、さっぱりわからない。堕胎経験を示す描写があるので、それが関係しているのかとも思うが、それだからどうだというほどの描写はなされていない。ただ、その女が「そういう女なのだ」というだけなのである。そして、女に囲われる男の方も、なぜ(喋れるのに)喋らないのか、ということについての説明はない。この若い男には、子供の頃からそういう癖があったのだという説明がなされるだけで、その癖と女との中途半端に距離をおいた関わり方との関係が、まったく判然としないのである。

したがって、この作品も、お話としては決して難しいものではないのだが、監督が「何を描きたかったのか?」「何を語らんとしたのか?」というのが、よくわからない作品だったのだ。

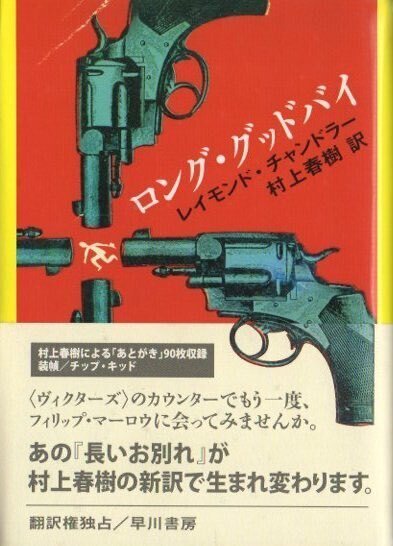

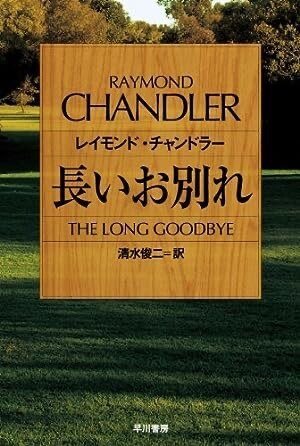

そして、最後に観た『ロング・グッドバイ』だが、これは日本では村上春樹訳も出た、レイモンド・チャンドラーによる「ハードボイルド小説」の代表的名作を原作とした作品である。

チャンドラーのハードボイルド、あるいは『ロング・グッドバイ』を含む、いわゆる「私立探偵フィリップ・マーロウもの」は、「ハードボイルド」の一般的なイメージである「乾いた文体で、拳銃と暴力の世界を描く、私立探偵もの」というのとは、ちょっと違う。どう違うのかというと、チャンドラーの描くマーロウは、そうした「暴力の世界」から、心理的には超然と距離をおいた「孤高の騎士」であり、依頼された事件に関わりながらも、その事件には「観察者」として関与するだけで、その世界に巻き込まれて心を乱すことがない。ときに心が動かされても、その自身の感情を突き放して、距離をおくのである。そして、こうした「諦観を伴う超然としたスタンス」が、多くの人から「カッコイイ(クール)」だと絶賛され、そうした部分で村上春樹の好みにも合致したのであろう。マーロウは、ハードボイルド小説の私立探偵としては例外的に、決して「熱くならない」異色の存在なのである。

だが、アルトマンが映画化したマーロー(字幕に準じる)は、原作のそれとはだいぶ違っていた。

この映画のマーローは、野良猫を自宅兼事務所に迎え入れて餌をやっているような、ごく当たり前に庶民的な独身男であり、冒頭の猫とのやりとりは、とても魅力的なものになっているのだが、しかし、原作のマーロウとは、真逆とは言わないまでも、完全に別人になっていたのである。

で、当然のことながら、熱心なチャンドラーファンや、ミステリファンは、この「ハードボイルドの聖典」の改変に激しく憤り、公開時は非常に評判が悪かった作品だったのだが、時の経過とともに、この『ロング・グッドバイ』は、アルトマン作品として愛されるようにもなってきたそうである。

で、私は、アルトマン映画の3本目となる本作を観て、初めてアルトマンが何を描こうとしたのかというのが、少しわかるような気がした。要は、彼は「金持ち(上流階級)」だの「警察」だの嫌いなのだ。言い換えれば「庶民」を愛する一方、「威張っている奴ら」を敵視し、これを激しく憎んでいる。

だから、この映画でも、一見「善人」に見えた金持ちが、実は嫌な奴だったり、警察は権力を嵩に着て、ただただ憎たらしいだけなのに対し、ちょっと頭がおかしいんじゃないかとか、ネジが緩いんじゃないかというヤクザたちの描き方には、どこか共感がこもっていた。

それと同じことが、主人公のマーローにも言え、要は、アルトマンには「原作版マーロウ」が「鼻持ちならない気取り屋」に映ったのであろう。だから、マーロウからマーロウらしい「かっこよさ」を取り除いて、庶民的な、素直に「いい奴」であるマーローにしてしまったのではないだろうか。

そして、そんな調子で、他のキャラクターの性格にも手を加えてしまった。

だから、ストーリーの大筋だけを見れば、そんなに大きな違いはない。原作は分厚い長編小説だから、当然の刈り込みはあるものの、大筋では原作をなぞっているのである。だが、キャラクターの解釈がまったく異なっていると言おうか、むしろ完全に改変されているのだ。

その象徴が、マーローの友人テリー・レノックスで、彼は公には妻を殺して逃亡し、客地で自殺したとされたのだが、マーローはテリーが殺されたのだと思い、彼の周辺を洗っていたところ、物語のラストで、実は彼が生きており、マーローまで騙して利用していた、というのが判明する。

原作のマーロウは、そんなかつての友人の「素顔」を知って「長いお別れ」を告げて立ち去ることで終わる。マーロウは事件に関わることで、人には隠された顔のあることを知るのだが、彼はその現実を受け入れて、それも肯定も否定もしない。ただ、人間とはそういうものなのだと受け入れるだけなのだ。

ところが、この映画版のラストでは、テリー・レノックスが、友達を利用して危機から脱し、別人として生きていたというだけではなく、そのようにしてうまい具合に立ち回り、金持ちの未亡人とつながった「卑怯な男」として描かれており、マーローはそんなレノックスを射殺してしまうのである。

そして、その帰り道の並木道では、陽気なハリウッド讃歌である「フーレイ・ハリウッド」の曲がかかり、後ろ姿で去っていくマーロウは、黄金期のハリウッド映画風に、ちょっと踊ってみせたりもする。

これは明らかに、原作の「深刻でセンチメンタルなラスト」を拒絶し、「ハリウッド映画らしいドラマティックさ」をからかって、それをコケにしてみせたラストなのだと、そう見て良いだろう。原作の「フィリップ・マーロウ」の特徴である「大人の感傷あるいは憂愁」といったものを、徹底的に見下し、コケにしてみせたのが、このラストだったのである。

そして、そうでありながら、この映画のラストは、信じていた友人に裏切られたマーローの切なさを率直に伝えるものになっていた。笑い飛ばさなきゃ、やってられない、というつらい思いだ。

○ ○ ○

つまり、アルトマンが描きたかったのは、「虚飾を排した、当たり前の人間」だったのであろう。

だから、アルトマンの描く人物には「深い意味」はない。彼らは、ただ見たままの人物であり、それ以上のものを持っていないのだが、しかし、アルトマンは、そんな「当たり前の人間」を愛し、「当たり前の人間」であることに固執した人だったのだろう。彼は、徹底して「虚飾」や「過剰な意味づけ」というものを嫌悪した人だったのである。

さて、私がいくら事前情報を入れていなかったといっても、さすがにアルトマンが「ハリウッドの異端児」とか「アウトサイダー」などと呼ばれていることくらいは、チラシやポスターにも書いているから、知ってはいた。だが、それが、どういう異端なのか、どうアウトサイダーなのかまでは知らなかった。

だが、『ロング・グッドバイ』に明らかなとおり、アルトマンの異端性とは、ハリウッド的正統に対する反逆、リアルな人間を求めての、「作り物の美や夢」への徹底した反抗ということだったのはなかったか。

したがって、私がよくわからなかった『イメージズ』や『雨に濡れた歩道』も、そういう観点から見れば、なぜ私がよくわからなかったのかもわかる。

例えば、私は『イメージズ』に、「幻想もの」や「狂気もの」の定石に沿いつつ、それをいかに外してくる作品なのか、というふうに見たのだが、アルトマンが描きたかったのは「定石」でもなければ「定石外し」でもなく、単純に「リアルな人間」だったのである。

つまり「頭のおかしいニンフォマニアの女」をリアルに描きたかったのであって、決して、そんな女の「解釈」を描きたかったのではない。「なぜ、この女は狂っているのか?」とか「この女の見ている幻想には、どんな意味があるのか?」といったことには興味がなく、アルトマンはただ「頭のおかしいニンフォマニアの女」をリアルに描きたかっただけだった。

だから、私はそこに「監督の意図(訴えたい事)」を読み取ることができず、どこか映画らしくない映画という、割り切れない印象だけが残ったのだ。

そして、これは『雨に濡れた歩道』同じで、「なぜ、この女は、こんな女なのか?」とか「なぜ、この若い男は、こんな男なのか?」などということに、アルトマンは興味がなかったのだろう。

たぶん彼は「こんなことをする女がいたとしたら、たぶんこんな女なのだろう。男の方も、こんな男なのだろう」と、そう考えて、キャラクターを造形しており、そうしたキャラクターを、無理に理解しようとはせずに、実在するとしたら、こんな奴なのではないかというところから、登場人物たちを描いていたのではないか。だから、そこには、わかりやすい「意図」や「理屈」や「図式」などは無かったのである。

ただ、『ロング・グッドバイ』で、多少とも、アルトマンのこうした個性が理解できたのは、私が昔、原作小説の『長いお別れ(ロング・グッドバイ)』を読んでおり、その世評の高さとは違って、わたし的にはぜんぜん楽しめなかった、という経験を持っていたからなのではないかと思う。

もともと私は、ミステリファンとしても、その好みは「本格ミステリ(パズル小説)」に偏っていて、人間の物語である「ハード・ボイルド」「冒険小説」には、ほとんど興味がなかった。

ただ、ミステリというジャンルを総体として理解したいという思いがあり、ミステリというジャンル全体の中で「本格ミステリ」の持つ意味を考えたいと思ったから、「ハード・ボイルド」や「冒険小説」の代表的な名作もひと通り読もうと考え、そうしたことから、チャンドラーの『長いお別れ』も読んだという経緯であった。

そして、ハードボイルド小説の中でも「最も評価の高い作品」であるといっても良い、この『長いお別れ』が、私は好きになれなかった。

比較してみるならば、もう少し「謎解き興味」や結末に「意外性」のあるロス・マクドナルドの私立探偵リュウ・アーチャーものや、アル中のダメ探偵を描いたローレンス・ブロックの『八百万の死にざま』などの方が、私には何倍も面白かった。

要は、『長いお別れ』には、ロスマクのような「知性」に訴えてくるところがなく、ブロックの『八百万の死にざま』のような「裸の人間の嘆きや弱さ」が描かれていない。端的にいって『長いお別れ』のフィリップ・マーロウは「スカしすぎ」なキザ野郎としか、私には見えなかったのである。

マーロウは、よく「汚れた街を行く騎士」などと表現される。要は、街は汚れているが、その中で生きる彼だけは汚れない、彼は汚れることのない清潔孤高な騎士であり、選ばれた人間なのである。

そうした特徴は、Wikipedia「長いお別れ」の次の文章にも明らかだろう。

『『長いお別れ』(ながいおわかれ、原題:The Long Goodbye)は、1953年に刊行されたアメリカの作家レイモンド・チャンドラーのハードボイルド小説。他の訳題には『ロング・グッドバイ』『長い別れ』(ながいわかれ)がある。私立探偵フィリップ・マーロウを主人公とする長編シリーズの第6作。

『大いなる眠り』や『さらば愛しき女よ』と並ぶチャンドラーの長編である。感傷的でクールな独特の文体、台詞、世界観に魅了されるファンは今でも多い。チャンドラーのハードボイルド小説は、長編短編問わず、ほとんどが探偵の一人称による語りだが、特に本作以降ハードボイルド小説というものはこの形式が模倣を超えて定番化したとさえ言え、この形式をとるハードボイルド小説の人気はいまだ衰えていない。「ギムレットには早すぎる」や「さよならをいうのはわずかのあいだ死ぬことだ」、「警官とさよならを言う方法はまだ発明されていない。」(いずれも清水俊二訳)などのセリフで知られる。』

なあーにが「ギムレットには早すぎる」「さよならをいうのはわずかのあいだ死ぬことだ」「警官とさよならを言う方法はまだ発明されていない。」だ、キザ野郎! 一一と、そういうことだったのである。

そしてこれは、アルトマンについてもまったく同じだったのであろう。

アルトマンは、原作のマーロウにまったく共感ができず、むしろ反発さえ覚えた。彼は、都会の汚れに染まらない清潔な「騎士」殿などよりも、むしろ、素直にその汚れに染まりながらも、懸命に生きているヤクザやチンピラの方にこそ、共感を抱き、かわいらしさすら感じていたというのが、映画版の描写からは窺えるのである。

だから、アルトマンは、主人公であるフィリップ・マーローを、当たり前の気の良い男に変え、気取った卑怯者の成功者となったテリー・レノックスをぶち殺さずのはいられなかったのであろう。実際のところ、アルトマンが殺したかったのは、レイモンド・チャンドラーという、イケすかない小説家だったのではなかったか。

そして、私は、そんなアルトマンの「反骨心と庶民愛」に、深く共感することができた。

「深い映画? 感動する映画? そんなもの、糞食らえだ」というのが、アルトマンという「人間のリアルを描く」映画監督だったのである。

(2023年9月7日)

○ ○ ○

○ ○ ○

・

・