- 運営しているクリエイター

#東北地方

【神社】武蔵国賀美郡から勧請の加美町宮崎の熊野神社の歴史

加美町は、宮城県の北西部に位置する大崎地方。

船形山、薬莱山などが加美町の象徴の山です。

奈良時代の『続日本紀』には賀美郡と記されてます。

その後、色麻郡を併せ、江戸時代に賀美郡から加美郡に改名しました。

ちょっと奥山にある熊野神社。

鳥居近くまで車でいけますが、途中、参道のような道があり、

昔はこの道から歩いていたようです。

ここのおくまんさまを知ったのは、御浜降りを昔行っており、60キロ

熊野高館~坪沼に抜ける古道

3月、名取市郷土史研究会の有志の方のご案内で、

熊野高館~坪沼に抜ける古道と思われるルートを歩いてきました。

この図でいうと、赤い線の部分です。

3月の地震の影響で垂水ダム近くで崖崩れがありましたが、

峠の道は特に問題ありませんでした。

遥か昔から、現在は仙台市太白区となっている

かつての名取郡南方の坪沼エリアと、同南方の高館エリアは峠を越えるこの古道を通じて行き来が豊かで、婚姻関係を結ぶな

【信仰】阿部家が代々守る柳生の「かやの木」

5月の御浜下り祭りの時に、

偶然、那智神社でお会いした阿部さん。

阿部氏(阿部貞任の子孫?(阿部姓はこのあたりは多いのです)の系譜と関係するとのことで、名取老女の会にお誘いしたことがありました。

その時の話しをまとめます。

仙台柳生『かやの木 薬師様保存会』より。

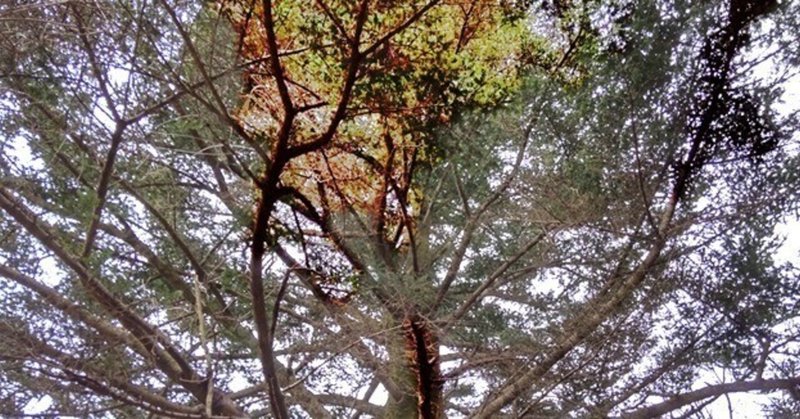

柳生のカヤ

カヤの古木は、樹齢1300年前とされ、

代々、阿部家がお守りしているカヤの木です。

『大阪夏の陣の戦いで敗れ落ち

【神社】「海底に光るご神体」が定番の浜降り祭

閖上のお浜降り

2019年の5月に、名取熊野那智神社で「お浜降り」がありました。

「お浜降り」は、閖上の海まで高館山から神輿を担いでおろす祭りで、

21年ぶりの復興祭りでした。

お浜降りは羽黒大権現の里帰りのような神事で、

地域住民の高齢化などで1998年以降、行われていませんでした。

閖上浜から引きあげたとされる十一面観音菩薩像は、

別名「高舘観音」と呼ばれています。

※木版画家:明才さ

【歴史】粟田口忠綱の刀と名取との関係

粟田口の刀

金注連については、東山道(※1)に関係すると思われる

京都の粟田口があります。

『風土記書上』には、金注連は989年、

三条小鍛冶が熊野神社御宝物のために作ったとされます。

金蛇水神社と三条小鍛冶の伝承がなぜ、伝わっているのかは、「東山道」に関係していそうです。

数年も前のことですが、県外にお住まいの方から

『あこや姫伝説』について書いていた時に、

連絡を頂いたことがあります。

【神社】名取熊野那智神社の懸仏

名取の高舘山に那智神社があります。

ここで大量の「懸仏」が発見されました。

その数、146体。

そのうち、140体は聖観音で他は、阿弥陀如来が4体。

十一面観音と千手観音が1体ずつ。

懸仏の起源説懸仏の起源説は、4つあります。

①神道起源説

②密教起源説

③天台宗起源説

④中国起源説

①神道起源説

日本の神々は、「仏菩薩が姿を変えて現れたもの」であるという

本地垂迹説により神の依代である鏡

【歴史】名取・熊野三社歴史年表

東北地方に国府を置く

・713年(和銅6) 陸奥国に名取郡(丹取郡)を置く。(続日本紀)

・715年(和銅8) 陸奥鎮所が太白区郡山に置かれる。(“)

・719年(養老3) 閖上の漁師が海底から十一面観音をみつけ、

高舘山山頂に羽黒大権現として祀る。(那智山観音大権現之由来)

現在:那智山紹樂寺

・766年(天平神護2)陸奥国人名取公龍麻呂に姓名取朝臣を賜わる

・767年(天平神護3)名取郡人吉弥