高舘山を歩く①名取の板碑など

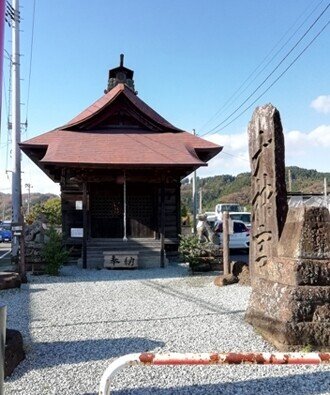

麓の板碑

熊野三社のひとつ、熊野那智神社が鎮座する山を

「高舘山(たかだてやま)」と言います。

数年前になるのですが、

研究会で散策したコースをご紹介します。

ガイドは、名取熊野古道逍遙会の小野さん。

新しい鳥居になった熊野那智神社遥拝所からスタート。

ここから高舘山の全容が見えます。

小野さんいわく「前方後方墳」ではないか、と。

であれば、県内では最古の古墳になる!?

高舘山は、標高203m。

中腹から山頂付近にかけて築城された円郭式の山城で、

仙台平野から仙台湾を一望に見渡せる場所に位置しています。

高舘城の規模は、東西400m、南北500mに亘り

土塁や平場の遺構が認められ、中央の本丸の周りには、北ノ丸・東ノ丸・南ノ丸・西ノ丸があり、北から南にかけての3ヶ所の尾根には小規模な平場があり、一つは秀衡ヶ崎とよばれています。

この城跡は、1175年藤原秀衡が館を築き、

1185年奥州合戦の折りは、藤原勢が同城に立て籠り

鎌倉勢を迎え撃ったといわれ、その後、1558年~1570年に伊達種宗が一時同城し、後に家臣の福田駿河守を城主として置いたとされます。

1351年に多賀城をめぐる攻防の中にでてくる「羽黒城」

「名取要害」は高舘城のことです。

このあたりには、宿坊が10箇所以上もあったので、

当時は、とても賑やかだったのです。(宿坊跡の図)

高舘山の下に熊野那智神社遥拝所があり、

五又路の石(「五方の辻碑」)があります。

この道しるべは、自然石の五面体で東、西、北、南西方向

の行き先を示しており、年代不明ですが、東に「仙台」「中田町」「ゆりあげ」などと書いてあるため、「町」という漢字は比較的新しい。

江戸時代後期頃と考えられるとの事。

北は新宮、本宮道、西の村田町や坪沼、南西側の川崎町や村田町、

南側に今熊野、道祖神。

ここは街道として多くの人が行き交う場所でした。

「あづま街道」や「東山道」の石碑も見つかっており、

東山道とは、東海道~関東地方の白河関や勿来関からの道でした。

増田~大野田へと続く街道は、北関東までは広い道だったのが、

陸奥へ入ると道が狭くなる。

多賀城開拓の道は、奥の「細い道」とも言えるでしょう。

高舘山付近に板碑が残されています。

板碑(いたび)は、関東地方に集中してあり、

秩父の長瀞産の板碑が有名。

※「サ」のキリーク。聖観音。(場所:高舘吉田字鹿野)

「東学坊」の名あり。こちらは阿弥陀如来のキリーク。

東北では石巻が多く、東国武士がいた証。2番目に多いのが名取。岩沼では数少ないのに、名取には約200近くあるのです。

板碑とは供養塔ですが、秩父産の緑泥片岩を加工して造られるため、

青石塔婆とよばれます。(中世:秩父郡の板碑)

板碑が多いのは、関東の武将(坂東)と縁が深い由縁であり、

石材に梵字=種子(しゅじ)や被供養者名、

供養年月日、供養内容を刻んだものですが、

劣化が激しく、はっきりと梵字が見えないことが残念でもあります。

高舘山の板碑は、13箇所。すべて安山岩を板碑にしています。

安山岩は一般的な岩ですが、太白山の本体が、安山岩。

安山岩は、南米アンデス山から由来している名前とされ、

地球の大陸の主成分であり、

大陸上では非常にありふれた岩石である一方で、

海底や、地球の兄弟星といわれる火星や土星では

珍しい(これらの主成分は玄武岩)存在である。(Wikipedia)

山道途中にある勢至(せいし)菩薩。キリークは「サク」1344年。

勢至菩薩とは、「阿弥陀三尊の右脇侍。

『観無量寿経』の中には「知恵を持って遍く一切を照らし、

三途を離れしめて、無上の力を得せしむ故、大勢至と名ずく」とあり、

火途・血途・刀途の三途、迷いと戦いの世界の

苦しみから知恵を持って救い、

その亡者を仏道に引き入れ、正しい行いをさせる菩薩とされる。」

(Wikipedia)

他の名取の板碑

・大門山遺跡

遺跡は、高舘丘陵北東端付近の高舘熊野堂に位置し、

寺ノ沢と院ノ沢と呼ばれる沢に挟まれた

小丘陵の南斜面沿いに立地しています。

この地域は、東北地方の 太平洋岸沿いにおける

熊野信仰布教の拠点となった名取熊野三社の勧請の地

とされていることから、大門山遺跡も

鎌倉から室町時代にかけて営まれた関連遺跡の一つと考えられています。

昭和62年の発掘調査の結果、

250基あまりの板碑の他、埋経施設と火葬骨を納めた

集石墓群が発見され、遺構の位置及び性格などから、

熊野信仰布教にかかわった人々の墓所

とともに熊野三山を信仰した人々の供養所であったことが確認されました。

市内ではこの大門山付近にその大半が集中しています。(名取市文化財)

・日向(ひなた)古墳群

中世の石碑や供養塔。

供養碑は板碑であり、柳生地区では約40基が確認されています。

宮城県内でも比較的古いものがあります。

日向古墳群は、延命寺があったと伝えられる場所にあったもので、

1277年から1349年までの年号が刻まれた板碑が

12基あり、他に年号不明のものも7基あります。

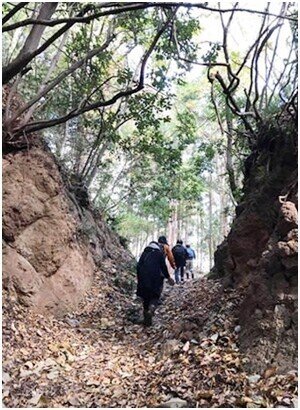

高舘山散策へ

山の入口は明るく歩きやすい道ができています。(春の時の写真)

この先をすすむと山道になりますが、竹林が心地よい。

石垣の名残があり。

秋の稲穂が実る頃、落ち葉が足にからまり、

道を阻むのは、中世の城跡であり奥州藤原氏と共に

闘った武将たちの隠れ里です。

ここは単なる里山ではなく、

今は亡き武将たちの想いは、静かな時に埋もれて語ることもなし。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?