高舘山を歩く③熊野那智神社からゆりあがった観音様へ

熊野神社ご先祖様のお墓

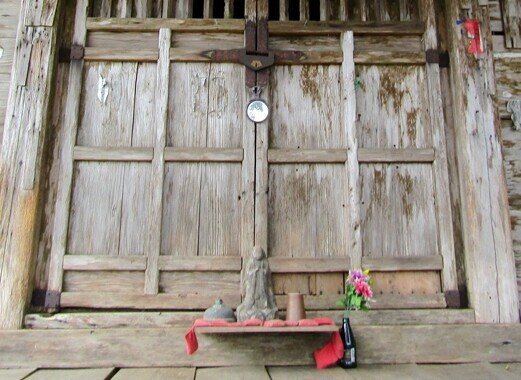

山頂につくと、勧音堂(紹楽寺)があります。

奥州札所三十三観音霊場の1番で、

現在、観音様は下の紹楽寺にあります。(後で)

現在は杉林を伐採して、まるみえになってます。

観音堂の向かいの山中に、板碑の石碑が6体ほど、ひっそり置かれています。

かつては物響寺があり跡地になっているものの、竹林だけが残る静かな場所。中央の碑が、大日如来のキリーク。(右)

名取老女が大日如来の化身であることから、おそらく中央の石碑を中心にしているのではないか、と推測されます。

井戸跡

また、山中には銀杏の木(雌)のそばにお墓があります。

ここには、熊野神社の神官を務めてきた宮司のお墓があり、(4代まで)

夫婦の名前だけではなく、女性(宮司の奥さん)の名前のお墓もありました。

元は羽黒修験の影響を受けているためか、女性に対しても厚く弔う

風習があったように見受けられます。

名取熊野那智神社

レクリエーションを歩く

お昼休憩の後は、那智の滝まで歩いてみました。

舘山堤ではキャンプができるようになっており、

「高舘山レクリエーション施設」として市民に開放されています。

春はカタクリが群生し多種多様な里の花々が見られます。

舘山堤から森の中へ入り下っていくと、那智神社の滝に到着します。

小さい滝です。石像もあります。

岩盤が目立つ高舘山は、津波の被害を受けることなく武将の砦にもなっていました。

高舘山より東は平野なのでとても住みやすく、稲作をするのに適していた場所。

弥生時代にはすでに稲作は行われていましたが、

繰り返される津波により、しばらく人が住めるような場所ではありませんでした。

「解き明かされる日本最古の歴史津波」飯沼勇義著によれば、

震災の時のような巨大津波が縄文時代から過去6回あったという。

「仙台・熊野堂津波=長徳地震」996年という

歴史津波があったとも言われるが、湿地帯が長く続いている理由として、

言及されている。

階段の下をおりて「ゆりあがった観音様」を目指します。

ゆりあがった観音様

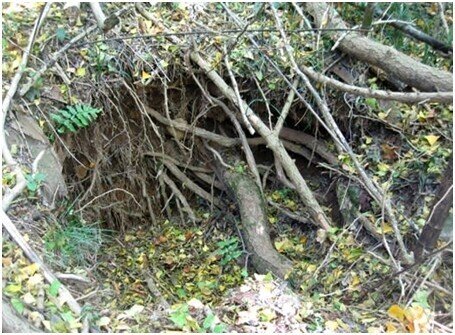

この道からずっとおりていくと、岩盤が目立つようになってきます。

ちょっともろいので、危ない箇所もありますが、この岩盤は削られて浸食したものだと思います。

はるか昔、すぐそばまで海があったのでしょう。

岩盤をみながらおりてくると、砕石場につき、

トラックの往来が激しい道です。

謎の御堂(川沿いにあり)

そのような場所に、奥州三十三観音の1番目である紹楽寺があります。

本尊は閖上浜から引き上げた十一面観世音菩薩像です。

六地蔵。

通常、非公開みたいなので、拝観できませんが、

小野さんのおかげで、拝観させて頂きました。

沼地や池などで引きあがった観音様の伝承は各地にあります。

大津波によって流されたお堂などがあったのでは?との説もあり。

閖上の観音様の由来

①869年貞観地震が発生した時に流れついた観音様と言い伝えられるが、その時の津波と関連されるのかは不明。

②それより古く、715年~724年 朝廷が東北へ勢力を広めた時、国分寺が建立。

観音信仰が広まり、紀州熊野那智の神を陸奥国に分霊すべく名取へ出港した船が海風にあい、難破したと伝わる。

そして、717年6月10日、名取里浜に橋浦屋茂右衛門波間に、

光明輝くと心づき、磯辺をたずねてみると、藤蔓揺り上がり藤の後にご神体が出現された。

その後、観音様は里浜の明神堂にまつり、高舘山に移されたと伝わります。

この光が留まった地に宮社を創建し、羽黒飛龍として称し祭ったとの事。

(橋浦家伝記)

この観音様は、現在、奥州三十三観音一番の那智山紹樂に安置されております。

このお寺では、

『閖上浜から引きあげたとされる十一面観音菩薩像が本尊で、

別名「高舘観音」と呼ばれています。

観音堂は熊野那智神社(名取市高舘吉田舘山8)の近くにあります。』

閖の漢字は、1679年伊達綱村が大年寺に参拝の帰り、

山門内から東の海の波立つ浜をみて、

地元人が「ゆり上げ浜」と伝えたところ、

ゆりの文字は?と聞いたが、地元人がわからず。

綱村が門から水がみえたことから、「閖」という漢字を

用いることにしたと伝わります。

以降、仙台藩の文字として制定されました。

他の説では、水門明神に神託をしたところ、揺上の地名から、

閖上とするようになったとも。

水にすることで火災など禍を除くためであることは確かなようです。

いくつかの説から、火災の火を鎮める水としているので、

おそらく、「門から水が入る」という意味は、津波や阿武隈川や

名取川の氾濫のことを示していることもありますが、

昔は疫病が流行していたので、そのような流行は、

海からやってくると考えられていたわけです。

アイヌがイナウを立てるように、疫病封じの意味もあり、

観音様の力で食い止める意図があったと思われます。

そのため、薬師観音様が早くに東北に伝わったとされます。

火は熱を帯び、痛みになります。炎症です。

それを緩和させる「水から上がった観音様」の力にあやかりたいと

願っていたでしょう。

四季折々の高舘山を楽しみながら、歴史に想いを馳せる。

そんな旅になってくれることを、名取老女は願っております。

おまけーーーーーーーーーーーーー

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?