彼女のクトゥルフⅢ そして伝説へ…

○月×日

「セーブポイントからやり直し」

「え、なんだそれ」

深夜になって目を覚ました彼女に呼ばれ寝室に戻ると、いきなり彼女が言った。まだ頭の半分は夢の中なのだろう。

今日も彼女はずっと眠っていた。朝起きて簡単な朝食をとってから、またすぐにベッドに潜り込んだ。ときどき目を覚ましてトイレに行ったり水を飲んだりはするが、あとは一日中、ほぼ断続的に眠り続けた。昨日も同じような感じだった。このところ疲れがたまっているのかもしれない。

まだ現実に焦点の定まらない目と顔で、彼女は自分が見ていた夢の話をする。

それはなんだかゲーム的な夢で、プレイヤーキャラである私のような男がひとり、悪夢とか地獄のように不気味なフィールドを彷徨っている。強靱性というパラメーターが極端に低い私のような男(というか私)はひどく打たれ弱く、忍び寄る小鬼の手斧による攻撃を受けたり、意地の悪いトラップに引っかかると、すぐに死んでしまう。だから道中はひどく慎重に、おっかなびっくり進まざるを得ず、彼女は大変に苦労したらしい。

ちなみに装備もろくな物が揃わない。足元は防御力0の便所サンダル(防寒性もない)、鎧はスターウォーズのセーター(防寒性はある)。そして頭には何故かカボチャの仮面(とても視界が悪い)。そして唯一の武器となる仕込み杖(座頭市モデル)。かなり独特な立ち回りと戦闘スタイルを要求される。クセの強いキャラに仕上がっていた。

「それでも、やっとあそこまで行けたのに」

幾多の難所をくぐり抜け、ようやく辿り着いた霊山。けわしい山道を登った山頂近くに、天空の寺院がある。その宝物殿で、ほとんど奇跡に近いような出現率のアイテムを発見した。それは古い巻物で、一見して何の価値もないように思われる。しかし少しでも魔道の心得があるものならば、全身で打ち震える位に貴重な物だと分かる。

その巻物には、遠い異国から伝わったという魔術の神髄が記されている。この国の言葉で『根黒乃視魂』と呼ばれる経典、つまり伝説の魔道書『ネクロノミコン』の翻訳版である。

ギリシア語の原典はもちろん、アブドゥル・アルハザードによるアラビア語版も、この世から失われて久しい。もうレアなんてレベルではない。その経典を手に入れた私(そして私を操作する彼女)は、ひどく興奮した。

これで一躍、偉大な大魔術師へとメタモルフォーゼが可能だ。強靱性の低さなど関係なく、超絶的な魔力で何もかも思うがままになるはずだった。

「なのにさー……」

そのままさっさと出口や安全地帯まで逃げ込んで状態を確保すればいいものを、すっかりテンションが上がった私は「この経典を装備すると……」なんて効果や設定などの解説を、画面外の彼女に向かって夢中ではじめる。「そんな操作してない」のに、私というキャラが勝手にそうしたらしい。

そうこうしてる間に、六本木を徘徊する黒人みたいに屈強なオーガ入道が背後にやって来て、私の後頭部目がけて巨大な錫杖を振り下ろした。

その一撃でカボチャの仮面と一緒に頭蓋骨もぐしゃりと砕かれ、あっけなく一瞬で私は殺されてしまう。

【YOU DIED】

画面は暗転。無明の闇が数秒続く。短いロードを挟み、私は山の中腹のお堂でリスポーンする。

操作が可能になると、慌てて自分のステータスや持ち物を確認。……あの場所に至るまでに得た経験値とお金、そして貴重な経典は、やはり失われていた。「ああああ……!」私は哀れな声を上げ、その場に膝から崩れ落ち、いつまでも悲嘆に暮れていたそうだ。

「ほんと迂闊だ。ありえない」

「いや、そんなこと言われたって」

いわゆるソウル系と言われるゲームでは、すっかりお馴染みの場面だ。そんな夢を見るなんて、彼女も相当にゲームで脳がやられているに違いない。

「だからセーブポイントからやり直すの」

まだ寝ぼけているのか、それとも意地になっているのか、なおも彼女は言う。

「でもそれオートセーブだろ」

「そうなの?」

「うん。死んだとこで上書きされてる。そのアイテムは戻ってこないと思う。多分そういう設定になってる」

「そしたらパスワード入れる。とにかく経典手に入れた時に戻る」

「いやいや、いまどきパスワードなんかないだろ。なんだそれ、すごい昭和ぽいな。ファミコンのドラクエ? その夢ドット絵だった?」

アナクロな彼女の発言に、つい突っ込みを入れてしまう。私のゲーム脳は、もはやデフォルトだ。この現実フィールドを、ゲーム的リアリティで彷徨い生きている。普段から境目が曖昧だ。

「……どうせパスワードなんか覚えられないだろうし、メモしても後から自分でも読めないね。あなたは字が汚いし」

「……むむ」

彼女からの思わぬ反撃に私は黙る。

たしかに私の記憶はいい加減で、字は汚い。それは私が注意欠陥多動性というステータスを有しているせいだろう。

たとえば一つの文字を書いているうちに次の字のことを考えたりして落ち着かず、無駄に気が焦る。それで結局すべての字がグチャグチャになる。その性質は、もちろん字の汚さだけでなく自分の人生というVR現実空間においても存分に発揮されており、たとえば最近はまた……。

「……」

「なんだ、いつもの内省か。わたしは夢に戻るよ」

もはやルーチンめいた自己アナライズに入った私に構わず、彼女は再び寝床に潜り込んだ。

「あそこから、またやり直す!」

そんな宣言をして目を閉じ、わずか二秒くらいで寝息を立て始める彼女。まるでスイッチをオフにしたように眠ってしまった。

シャットダウンした彼女を置いて、私はリビングに戻った。

とにかくよく眠る彼女とは逆に、このところ私は不眠症気味で、夜も目がさえるのでゲームをして過ごしていた。テレビの音量をすこし絞って、やりかけのゲームを再開する。

いまプレイしているゲームのアバターは、彼女そっくりに作成してある。3Dモデルリングで、かなり細かいところまでよく再現してあるように思うけど、やはり表情がぎこちない。でもその不自然な笑顔とか、よく見ると全然笑っていない昆虫みたいな目の奥の光とか、そんな非現実的な感じが逆に似ているようにも思う。

そのゲームの内容はアクションRPGで、いまは天高くそびえ立つ高い塔をひたすら登っている。渦巻き状の螺旋階段があまりに果てしないものだから、そのうちに昇っているのだか降りているのだか分からなくなる。

それでも塔の最上階あるいは最下層には、囚われの姫もしくは身の毛もよだつ怪物が、至上の宝物や世界の真理が、私(の操作する彼女)の訪れを待っている。だから長い夜の間に私たちは仮想現実を彷徨い歩く。

画面のなかの彼女は私の手が握るコントローラーの操作で大剣を振るい、迫り来る怪物を屠り、その残骸をボリボリと食べてヒットポイントと魔力を蓄える。

ゲージが溜まったところでボタンを同時押しすると超必殺技(全身から化け物じみた触手を生やしての乱舞攻撃)も出せるし、なかなか爽快感がある。でも敵の数もやたらと多く、螺旋は果てしなく続いている。

クリアまでの道程はまだ長いだろう。

○月×日

「背中が痛い」

彼女が訴える。まるで矢がブスブスと突き刺さったように、背中が痛むのだと言う。私には矢がブスブスと背中に突き刺さった経験がないので、その感覚がよく分からない。

「でもなんか、ギリギリするような痛みでもある」

矢が突き刺さるのとギリギリするのとでは、かなり違う種類の痛みだと思うのだが、とにかく彼女は背中がそうやって痛むらしい。

考えてみれば、去年の今頃も同じように背中の痛みを訴えた。それで一日か半日ばかり動けずにいた。そのうち何事もなかったように治ってしまったのだが。

……あれ、ほんとにそれは、ちょうど一年前の今日なんじゃなかろうか。

普段から日付や数字というものを覚えるのが苦手な私だが、ふいに確信めいた思いを抱いた。

「うん。そうだよ。去年だけじゃなく、その前の年も、その前の前の年も、必ず同じ日。イテテ、背中イテ……」

私の思考を勝手に読み取って、彼女が答えた。

考えてみれば、こうしたことは背中の痛みに限らない。

毎年、春先になると鼻の頭の皮がペロリと剝ける。それから、ある地点、ある日にちになると、まるで音声ガイダンスのアプリみたいに全く同じことを同じタイミングで言う。

「イテテテテテ……」

床にペタリと寝そべって痛がる彼女の背中を撫でさすりながら、私は妄想する。彼女は一体なんなのだろう。

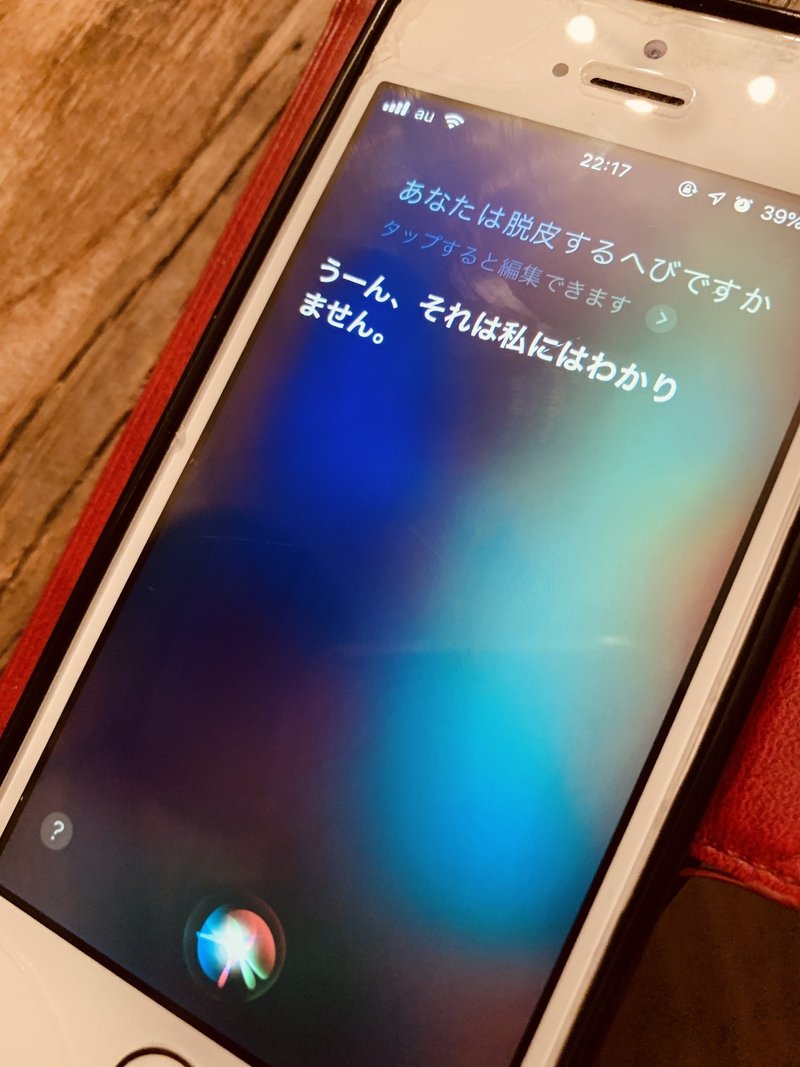

たとえば脱皮する蛇の化身とか、アンドロイドやレプリカントに自動人形、あるいはプログラミングされたシステムであっても別におかしくはない。

そんな気が、じつはずっと以前からしている。

○月×日

この世界には、かつてチューペットというものが存在した。

子供の頃、実家の冷凍庫には大体それが入っていたような、遠い夏の記憶。

そんなチューペットを知らない人のために、一応解説する。

ビニール製のチューブのような容器に、やたらカラフルな砂糖水が入っている。それを容器ごと凍らせる。先端の突起部分を歯でかじりとり、あるいは真ん中からポキッと二つに折って、とにかくチューチューと一心に吸い上げていく。そうやって単純にして大胆な食べ方をするのがチューペット。ある年代以上ならきっと夏の思い出と共によみがえる、伝説の氷菓である。

それにしてもこのチューペット、最近あまり見ない。

ふとそう思って検索したら、実際もう販売してないらしい。

なんということだ!

もう存在しないとなると、余計に食べたくなる。

そんなタイミングで、近所の業務用スーパーにてチューペットらしきものを発見して興奮した。「すわ」とばかりに買い求め、急ぎ足で帰宅。すぐ冷凍庫に入れて、ワクワクしながら待った。

数時間ジリジリと待った後、いよいよ凍りついたそいつにかじりついた。

……あれ、なんか違う。

味も食感も、やけにチープだ。ベタベタと雑に甘ったるく、食感はゴリゴリとシャーベットではなく氷そのものという無骨さ。容器のビニールもなんだか安っぽい歯触りだ。

違う、違うよ、そうじゃないよ。やはりこれはチューペットではない。あの遠い夏の日の君は、もっとちゃんと美味しかった。おじさんはまだ本当の君を覚えているよ。

まず本物はしっかりとシャーベット状になっていた。各色それぞれに個性があるフルーティなフレーバーも、もっと優しげな甘味であったはず。これは単なる思い出補正ではないと思うが、どうだろう。

「うん。これ、色つきの砂糖水をただ凍らせただけって感じ。あんまり美味しくないね。粗悪な類似品だ」

やはり彼女も同じ感想を抱いたらしい。

しかしそうは言いながらもこれはこれで気に入ったのか、その粗悪な類似品を立て続けに何本も食べる。

ガリッ……ガシュガシュ……。

ビニールチューブからカチカチに凍った中身を少しずつかみ砕いては吸い出し、頑強な歯で砕いて咀嚼する。その音が部屋に響く。

ガシュッ……ギャリ、ジャリ、チャプチャプ……。

まるで死体に群がり、骨身に残った人肉をしゃぶる妖魔のような彼女。咀嚼音だけ聞いてると、本当にそう思えてくる。

「……わたし氷食症の気あるんだよね」

人食症とかでなくて、とりあえずはよかったと思う。

○月×日

「おれ甲斐性ないなあ……」

そんな言葉を、平日の昼間のベランダで、ひとり呟く。それから、しばらく吸っていなかった煙草を一本吸う。

それが最近の習慣になっている。

どうにも皮肉なことに、甲斐性のない自分が育てた「金のなる木」はグングン育っている。

今年の夏は暑かった。部屋のベランダは陽当たりもいい。私は毎日ずっと暇なので、朝と夕方の水やりを欠かさなかった。ちゃんと肥料もやったし、虫除けのスプレーもした。好条件が重なり、植物たちは喜んでいた。

ゴーヤもよく育った。台風が来た夜には、ツタを絡ませカーテン状にしたネットが激しくあおられて不安だったが、それにも負けず何個も実をつけた。受粉に失敗したのか、なかには奇妙な形の実もあったり、すぐに熟れて黄色くなったものもあったが、構わずに全部食べてしまった。天然の苦味。通り過ぎた夏の味だった。

他にもピーマンだとか得体の知れない食虫植物だとか、彼女が持ち込んだ植物でベランダは緑に溢れている。もう秋になるというのに、植物たちはまだまだ元気だった。考えてみれば不自然なほど。

○月×日

その日は珍しく朝から外出。用事が済んだ後、喫茶店に寄った。

コーヒーを飲みながらパソコンを開き、書き物をするがすぐに気が散って転職サイトを眺め、すぐに嫌になってnoteやSNSを巡回する。

攻撃的な自意識、悪意がうかがえる投稿、死や病を濃厚に感じさせるようなテキスト、アカウント。その匂いに惹きつけられ、自分自身も不穏なムードに染まる。

そういった情動もソーシャルされるのだから、ネット空間は本当に呪術的な世界だ。Twitterで活動する死霊術師とかも出てくる、いやあるいはもう存在しているかもしれない。

それから、さっきから後ろの席で、いちいち落ち着かない物音を立て、ひとり言をつぶやく男がいる。

そいつもパソコンを開いているらしく、キータッチの音が耳に触る。まったくもって不快なやつだ。およそ低級動物霊とかADHD の類いであろう。どんな奴なのか確かめたいのだが、なんだか怖いような気がして振り返れない。

そこで後ろを振り返ると、自分自身がいて、その自分もこっちを見ているような気がしてきたのだ。

だから私は、そのホラーぽい自分の心理状態を記述していくことにした。そして出来上がったものをnoteに上げたりソーシャルして承認欲求の回復を図ろう。次第に気分が乗ってくるとキータッチも早くなる。

もちろん私の背後からも、自分と同じように調子を上げたタイプ音が聞こえてくる。

○月×日

ガリガリ君サワーというのが、夏限定で居酒屋メニューにあったりする。

ようするにそれはサワーにガリガリ君を突っ込んだだけの、カクテルとは言えないような代物だ。でもいかにも涼しげで、なんとなくワクワクする感じもある。

もうとっくに夏は終わっているのだが、まだまだ暑かった。そんなわけで、氷食愛好家の彼女のためにも、そのガリガリ君サワーを再現してみた。

ガリガリ君は冷凍庫になかったので、あるもので補った。麦焼酎の炭酸割に、この間のチューペットもどき(業務用で買ったので、まだ大量にある)を二本、それぞれ半分に折ってビニールを剥いて投入した。

まずは一口飲んでみると、味は普通。チューペットもどきは色に関係なく、ただの甘い砂糖氷だから、ただ甘い色つき氷が浮かんだ焼酎ハイボールに仕上がったわけだ。

「なんか宇宙人の指みたいだね」

彼女が言うように、このドリンクで特筆すべきは、やはりビジュアル。

チューペット(もどき)を二本とも青色にしたせいで、ネバタ州で採集した宇宙人(グレイタイプかな?)の指をホルマリンに浸したような感じになってしまった。

「とても不気味だ」

「うん」

しばらく眺めていると、青い指はだんだん炭酸と焼酎に溶け出してやせ細っていく。私はたわむれにグラスに自分の人差し指を突っ込んで、その青い指をグルグル回して水流をつくった。

グラスのなかの渦潮を、しばらく彼女はじっと眺めていた。それからおもむろにコップに指を突っ込んで青い指を取り出して口に含んだ。そして躊躇なくかみ砕く。

ガリッ、ボギッ、ギシャッ、ボリッボリッボリッ……。

まるで本物の指をかみ砕いているような音がリビングに響いた。彼女が宇宙人の指と一緒に自分の指をかみ砕いているような気もしたし、私の指もそうされているようで落ち着かず、なんとも不安な気分になった。

○月×日

このところ毎日家に居て暇なので、よく家事をする。

掃除機をかけていたら、寝室のベッドの下に、小さなウロコが落ちているのを見つけた。

拾ってみると、なにか装飾品の破片のようだった。表面に模様が描かれており、それが遠目にウロコのように見えたのだ。

よく見てみると、ごく小さい面積にひどく細かい模様が描かれており、とても手が込んでいる。じっと眺めているうち、そこに吸い込まれていきそうになる。やはり人工物だとは思うのだが、材質の見当がつかない。陶器のようでもあるが、プラスチックのような弾性もある。

これは一体なんなのだろう。

充電中のスマホに、問い合わせのメッセージを打ち込んだ。

「それ私のウロコだよ」

すぐに彼女から答えが返ってくる。

なんだ、やっぱりウロコだったのか。

「わたしの一族って季節の変わり目で、ちょっとずつ脱皮するでしょ。そのときの欠片だよ。だから大事に取っておいてね」

「なんで」

「ちゃんとしたところに持っていけば、高く売れるから」

それから彼女は、彼女の一族から剥がれ落ちたウロコについて、それが古代から人間たち、とくに呪術師や錬金術師といったオカルティスト達の間でどれだけ重用され、どれほど高価で取引されてきたのかという歴史を語った。

「これで当面は生活費に困らないね」

「……そうだね」

私はそのウロコをティッシュでくるみ、こないだ彼女が実家から持ってきた高そうなクッキーの空き箱に入れ、冷蔵庫の奥にしまい込む。生ものかもしれないと思ったので、冷暗所に置くことにしたのだ。

それからベランダに出た。

モサモサと生い茂る植物の葉っぱを眺めたりしながら煙草を一本吸って、いつものように私は呟く。

「おれ、甲斐性ないなあ……」

○月×日

二ヶ月に一度くらいの割合で、以前の職場のメンバーとの食事会がある。会の名前は「油の会」という。主催者の田伏さんは巨漢で、揚げ物や炭水化物をよく好み、食事会でも食べ放題の店がよくチョイスされる。だから油の会。これは私が名付けた。あ、でも「脂の会」の方がいいかなと私が言うと「いや、それはご勘弁を」と田伏さんが返してくる。かなり歳下の自分にもいつも丁重で、基本的には温厚な人だ。でもとにかくよく食べる。

この日の会場は、なんとマクドナルド。田伏さんが「夜マックを食べたい」と主張したのでそうなった。世情に疎い私は知らなかったが、なんでも夜限定で通常メニューに幾らかプラスするとパティが二倍になるらしい。

私は昼間からずっと求職サイトをながめて気鬱に陥っていた。だから一番暇なのに、かなり遅れて出席した。

「さ、どうぞどうぞ食べてください」

テーブルの上には、山盛りになったハンバーガー。

「オススメは、ダブルチーズバーガーですよ。ビックマックだとバンズが間に挟まるので、純粋な肉感が削がれる気がして」

「なるほど。しかし自分としては、やはりビックマックが王道というか」

「いやテリヤキという選択肢も……」

田伏さんと他のメンバーが紳士的な口調で夜マック談義。どうやら、すでに何個ものバーガー堪能しているらしい。

「よし。やっぱりポテトも買ってきましょう!」

嬉しそうに田伏さんが言って、席を立った。

すこし前、隣のデスクにいた田伏さんが電話で業者と延々とお弁当の話をしたり、電話が終わってからもオヤツや食堂のメニューの話を永遠のようにしているのを聞いているうち「巨漢の田伏さんが突然大爆発を起こす」という妄想が止まらなくなったことがある。それがまたフラッシュバックしそうになる。

「マックって、意外と美味しいんですね!」

大学院で北欧の妖精を研究している、まだ若くほっそりとした女の子が、いつになくはしゃいでいる。思いっきりバーガーにかじりついたのだろう。口の周りと頬やメガネにまでケチャップにマスタード、マヨネーズがベットリついている。

「あはははは! たーのしーい!」

……あれ、この子はこんなキャラクターだったっけ?

ズシーン、ズシーンというマクドナルド全体に響く、重い足音が近づいてくる。田伏さんが帰ってきたのだ。

その両手には、山盛りになった揚げたてポテトを抱えている。

いけない自分も早く食べなくては。そうしないと田伏さんに……。

「……あれ、まだ召し上がってらっしゃらない?」

いやいよ私は焦り、目の前にあったダブルチーズバーガー(パティ増し)にとりあえずかじりつく。

やがて全員が油や脂にまみれ、仕事や人生や無為の疲れをジャンクで埋め尽くし、明日への捨て鉢な気力を蓄える。すると真っ赤な髪にパーマをあて白塗りピエロメイクのドナルド・マクドナルドは北米にいそうな変態連続殺人鬼の目でニコリと笑った。スマイルは無料です。

○月×日

夜になって面接に出掛けた。

とてつもなく行きたくない渋谷という街で電車を降りて、それぞれの人生と主張と経済と生活がありそうな気もするけど、実際のところはただのモブキャラなんじゃないのかな? という思いを抱かせて私のゲーム脳をとにかくバグらせる、いやになるほど大量の他人の群れに入り混じって歩く。

早くも心が折れ曲がり歪みはじめているが、この街を通り抜けねば会社に辿り着けない。

坂を上り、路地裏を抜け、ラブホテル街と飲食店の連なりの境界のようなスポットに、その会社はあった。

これまでも何度かここに来て面接を重ねており、今回が最終ということだった。大きくはない会社で待遇もとくに良いとは言えなかったが、自分のような経歴の男が就職先を求めるとなると、そうそう贅沢も言ってられない。

希望する職種はいわゆるWebライターというやつで、ようするに一日中なんとなく真実味に欠ける文章をキーボードで打っていればいいわけだ。一時期は在宅でそんな小遣い稼ぎの仕事もしていたこともあるので、きっと自分にも勤まるだろうと応募した。

その日は最終面接ということもあり、いきなり取締役社長が現れた。そいつが現れた途端に、これはもう駄目だろうと私は思った。

「やや、どうも。まあご苦労さんです。さ、もうフランクに! ざっくばらんにいきましょうや!」

ところでフランスの文豪バルザックは骨相学に凝っていたらしい。じつは私もそれを信じている。顔の造作が似ている人間は、声とかしゃべり方、性格までも似通っている。これは自分の経験からして、ほぼ間違いない。あとは生育環境や人生の様々な要因をそこに加味すれば、その人物のすべてが把握できるような気さえする。

だから、その社長を一目見た瞬間、私は直感したのだ。

こいつは駄目だ。絶対運命黙示録的に私とは合わないだろう。

私が一目で彼を嫌ったように、きっと彼も一目で私を嫌ったのだ。

だから私が嫌うような態度で、いかにも私が嫌うような話を率先して展開してくるのだろう。

「……いや、だからね。その辺の仕事は、まあぶっちゃけ、儲からないんですわ。それが現実ってやつでね」

社長は50代くらいのイノシシのような顔の男で、無駄に派手でチャラついて若作りが逆効果の格好、とにかく彼には全く似合っておらず、ただゴルフ焼けした相貌を下品に際立たせるだけの大きな白縁のカジュアルなメガネ、原色の青いTシャツ、その上に着た不自然なほどに真っ白いシャツの襟を意味もなく立て、存在感がうるさいネックレスや指輪がギラリと光る……そんなスタイルで決めている。

「儲かるのは、美容に医療に不動産にFX取引に……そんなとこかな。ま、こんなんが業界の常識ですわ」

いかにもネット広告代理店を経営して、金の話とかビジネスについてゴリゴリと語りそうな雰囲気の男であった。その予想に寸分違わず、本当にすぐに金とかビジネスの話をゴリゴリ語り出したから逆に私は驚いた。

そういった話に形式的、社会人的になんとか肯いてみせ、貼りつけた笑みを痙攣させたりした。

それから私の穴だらけの経歴や虚無的な過去、秘匿された私生活とパーソナリティにもズカズカ遠慮なく畑を荒らすイノシシみたいにこいつが踏み込んでくるのだって、これが資本主義社会に則った企業の採用面接だから仕方ないのだろうと一応は我慢する。

だがそれはすぐにでも限界を迎えそうで、いよいよ次元が歪んでくる。

次元が歪んできているということは、つまり私の意識が歪みだしたということだ。これは妖魔の波状精神攻撃に違いないと私は確信した。

「おれは食べる。すべてを食べる。お前など食っても美味くはないが、他に食うものがなければ食べる。なんでも食べる。なぜならおれはいつでも腹が減っているからだ」

目の前の社長は、いつしか完全に人外のものに成り代わって魔界の言葉で私に吠えている。

……ああ、こいつはグールだったのか。

それで得心がいく。社会に適応したグールは適度に屍肉をあさりながらも生きた獲物の味も覚えていくものらしい。

取締役グールの隣には部下がいて「あちゃー」という困惑顔のところを見ると、彼はまだ人間の面影を残している。たしかライティング部門の責任者で、これまでの面談を通して、なんとなく気が合いそうな気がしていた。しかし彼もまた人外の世界で禄を食んで生きている妖魔、あるいはそれに属する者なのだ。各々が各々の志向と立場、態度で生きている。

——ではおれは、おれはなんなのだ。

いつまでも着慣れずに窮屈なスーツと激しく痙攣する笑顔を食い破って、心に巣くっているイタチが飛び出すのを、私は抑えられない。

「くたばれ、いますぐにくたばれ。お前のような存在を食い殺すため、おれは存在している。低級な動物霊と油断して、少しでも隙を見せてみろ、その瞬間が、お前の最後だ。すぐに喉元を食い破ってやる。ビルごと爆破してやる」

グール取締役を威嚇する私のイタチは、完全に臨戦態勢でいる。

汚泥のようになって家に帰り着く。

玄関のドアを開けると彼女が立っていた。

「……なにか余計な、やなもの、また憑けてきたでしょう。スーツも嫌な臭い。なんか獣臭い? ああやだ。ファブリーズしてね」

まずもって落とされるだろうし、万が一受かっても当然あそこには通いたくない。誰があんな奴の下で働きたいと? 当たり前だ。谷底の地獄みたいな渋谷ラブホ街の片隅で、興味のない不動産投資とかFXとか、とにかく金、まずは手っ取り早い小金になりそうな真実味のない記事を二束三文でせっせと書かされる。まあでも。でもだぜ。やがて社長の片腕とか懐刀とか危険カミソリとか呼ばれるようになり、おれは名を上げる。そうなればもちろんあのグールの寝首をかいてこのおれが、全てを自分のいいように、グール俗世でおれこそが成り上がる。金と妄念と血にまみれ花道を練り歩く。そんな未来だってあったかもしれないと思うと惜しいチャンスだという気だってしなくはない。それこそが己のカルマを超える解脱ルートかもしれない。

「ないよ、そんな未来もカルマも。汚いから早く流しちゃいなよ、それ」

トイレにいる自分に、彼女が外から声をかけてきた。我に返って、水洗のバーを上げた。液体洗剤入りの青い水流が白い便器のなかで荒れ狂い、やがて渦を巻いて吸い込まれていく。私はじっとそれを見つめた。

○月×日

雨が降っていた。

ソファに横になって動かない私に、寝室から出てきた彼女が声をかける。

「またはじまっちゃったみたい」

彼女はロストレッグス症候群を患っており、その発作が定期的に起きる。

ロストレッグス症候群というのはちょっと特殊な症例である。もともとは多足類に属するクトゥルフ生物が長いこと人間の形態や、その他脚の数が少ない(あるいは全くない)生物や無生物の形状を取っていると見舞われるものらしい。

私が以前ウィキペディアや医療系キュレーションサイトで調べたところでは、失われた脚を中心として、なんとも言えない不快感が走るというのが主な症状らしい。

「ねえ、どうしよう、脚が……」

発作が起きた彼女はその場でダイナミックな地団駄を踏み出し、それだけでは気が紛れないらしく自分の太ももを拳でバンバンと殴りながら、家中をうろつき回る。

「脚、脚、脚、脚、脚、脚、脚、脚、脚が脚が……」

こうやってロストレッグス症候群に苦しむ彼女は、まるでやけくそ気味のダンスを踊っているようだ。いつもそう思う。

「今日の感じは、とくにプレスリーぽいね」

リビングを暴れながら歩いて回る様子が、伝説的ロック歌手のライブパフォーマンスのように見えたのだ。

「ひどい!」

なおも踊りながら彼女は抗議するが、壊れたマリオネットのような動きは止まらず、そのままキッチンに向かって進み、プレスリー式ステップを踏みながらも冷蔵庫をあさり始めた。

連日降り続いた雨と気鬱ですっかり不定形になった私は、リビングのソファに貼りついてしまっている。だからじっと動かず、キッチンにいる彼女の様子をうかがっていた。

トントントントントン……ジャ、ジャ、ジャ……グツグツグツグツ……。

キッチンから聞こえてくる、なにかを切り刻む音。それを油で炒める音。大きな鍋でそれらを煮込みはじめた気配。

ずっと微かに外から聞こえていた雨音が、彼女が台所で立てる物音で打ち消された。それで頭がすこし軽くなって、私もなんとか動けるようになる。

しばらくして出来上がった料理は、アクアパッツァだった。

「これ、適当に色んなモノをばっと炒めて、あとは塩で味付けたり煮込むだけだから、すごく楽。でも美味しい」

なんでもアクアパッツァというのは「狂って暴れる水」という意味だそうだ。すこし意味深なネーミングだ。

そんな解説を聞きながら、ガツガツとアクアパッツァを食べた。それからYouTubeで音楽を流した。

【雨が空から降れば 小室等】

彼女のプレイリストからかけたこの曲が、とても気に入った。

「雨の日はやっぱり気圧が変になる。だから自分の頭が変になっても、それはまったくしょうがない。しょうがないったらしょうがない」

そんなふうに歌詞を都合よく解釈して「しようがない〜♫ 雨の日はしょうがない〜♫」と私も呟くように歌う。

「まったく、しょうがないね」

「うん。だって雨の日だし」

「そうね」

あらかた食べ終わった後で、残ったスープに冷凍ご飯を投入。締めはリゾットにした。二人ともガツガツとよく食べた。ほとんど身動きしなくても、腹は減るものなのだ。

○月×日

地下深くにある作業場で私は働いている。

巨大なプリンターからザアザアと果てしなく排出される、ロール紙に印刷したイベント用の資材(垂れ幕や横断幕、または立て看板に貼り付けるもの)。私はひたすらそれを巻き取って、順番に番号を割り振っていく。

それが、その日の仕事内容だった。

学生時代から断続的に、某マンモス大学の学内企業で働いている。主にはイベント関連の部署におり、同僚にはこの大学出身の院生や博士課程の人も多かった。インテリ崩れという人種に共感を覚えるところもあり、私はすっかり馴染んでしまった。

ここで日銭を得て自堕落な生活を続けながらも、私はこの大学で日々すれ違う学生や職員たちに対して腹の底では馬鹿にする、とまではいかないが侮っているようなところは確実にあった。

その根拠とするのは自分の在籍していた大学の偏差値と知名度だ。少なくともこの大学のそれより数段上のものというのが世間の評価であり、私自身もその定説を疑わなかった。

業務中、ときに学生や職員によって自分の高騰したプライドを傷つけられそうになると「この馬鹿どもめ」と吐いて捨てた。それなりに溜飲が下がったものだ。

だがその矮小なプライドの根拠としていた大学も中途で辞めてしまったのだから、何にもならない。

学生時代の私はラディカルな思想に傾倒する余り、風呂なし四畳半をラボに仕立て、インターネットを頼りに腹腹時計(時限爆弾)を作製。それを暴発させた。

理数系の素養が絶望的に皆無であったので爆弾は出来損なった。だから爆発の規模はごく小さく、被害は自分だけ。結果的にそれが救いになった。裁判では心神耗弱も認められた。しかし大学は当然除籍。それから入院と服役、その他の錯乱により空白の数年間を送り、若気の至りのツケを支払っている現在に至る。

どうしようもない自分の経歴を振り返りつつ、来週末に大ホールで開かれるイベントの看板や案内板をグルグルグルグルひたすら巻き取っていく。

この私をいまだに働かせてくれているなんて、温情溢れる職場には違いない。しかし今度のイベントも【○○学部主催 第22回「大切にしたい日本企業ベスト30」表彰式】とか大いに欺瞞に満ちたもので、その内情も癒着もすべて知っており、そもそも経費削減の為に肝心の表彰状を適当に作製したのも自分の部署の人間だ。誰が大切にする、なんの権威なのか。本当に下らないと声を大にして触れ回りたい。

それでも私はクルクルと小器用に、熟練の早業で横断幕をまとめていく。本格的な仕込段階になればそれを広げて大きく張り出し、本番が終われば剥がして丸めて破棄。または次のイベントに流用する。丸めて広げ、また丸め。それから右のものを左へ、そして右へ戻す。そこに意味などない。ただ幾ばくかの経済がそこに派生する。

「全国の労働者よ。脱糞しながら脱構築せよ! 自己に内包する権力を爆破せよ!」

仕事の合間にトイレに籠もった私は、ふとまた爆弾が作りたくなる。しかし部屋で寝ている彼女が怒りそうなのでいまは止めようと思う。

○月×日

ソファに寝転んでTwitterを眺めていると不安に襲われた。

ここ数ヶ月、私はあるアカウントが気になっている。一見すると僻み根性とかルサンチマンが濃厚に匂う立場から、芸術や文芸一般について語っている、よくあるようなアカウントの一つに過ぎない。

しかし論理の進め方やスタンスの取り方が、とても危険なものに思えてくる。そのアカウントはたまに炎上じみたことにもなったりしているが、着実に支持者のような者も増えている。同時にそのアカウントを叩くアカウントも出てきたが、その後何故か叩いたアカウントは例外なく不幸な目にあっている。まるで祟り神だ。ネット呪術でも心得ているのかもしれない。「呪術はインターネット空間と親和する」というのが最近の私のテーマだ。

人が見ないような細かい所やタイムラインの動勢を見逃さずに観察していけば、そこからより大きな流れが見えてくる。不穏なこのアカウントをチェックするようになってから、私はその視点を獲得したように思う。

「ねえ」と私は呼びかけた。スプラトゥーンに夢中の彼女がいかにも片手間に「なに」と聞き返してくる。

「やっぱりおれ、株とかFXやった方がいいかな。世間の見えない動きとか文脈、なんだか分かっちゃう気がしてきた」

「……止めた方がいいよ。絶対に向いてないから」

はっきり断言で否定され、意気消沈した私はまたTwitterをながめる。

でもやっぱりこいつは危険だと思うな。かつて麻疹にかかるようにテロルや革命といった概念に魅せられ、お手製爆弾まで製作。そして失敗。もちろん社会へのルサンチマンにも完全に侵されており、また現代における呪術も考察している。そんな自分が危険だと思うのだから、それはもう危険なのだろうと思う。ではこいつをどうするのか? と考えてみれば、自分は頭脳警察でもスピリチュアル公安でもなんでもないし、とりあえずはただ観察する。そして厭な気分になったり吃驚したりするだけなのだった。

○月✖️日

「たまには外に出て、日を浴びないと」

彼女がそう言うので、昼近くになって外出。天気がいいので、とりあえず隣の街までブラブラ歩くことにした。

「なんだこれ」

もの静かな住宅地を歩いていて、ふと私はあることに気がついた。

歩く先々に、竹のほうきが立てかけてある。なにかの儀式だろうか。とにかく、そこら中に竹ぼうき。

「ほうき逆さにして立てておくと、お客に対して『早く出て行け』ってお呪いだよね。じゃあ、これは逆にゆっくりしてけってことかな?」

お呪いの効果を食らったのか、その路地から抜け出るのに、やたらと時間がかかった。何故だかグルグルと同じ所を回ってしまったようだ。

これは江戸時代から残る蔵らしい。それから前にも来たことがある神社の前を通り過ぎた。

雰囲気がいい神社で、そのときはお手水を飲んでる猫がいた。ちょうど前の仕事を辞めて社会不安にギスギスしていた頃で、この猫と場所の雰囲気に慰められたような気がした。

この辺りではずっと工事をしていて、この神社の敷地も半分近くが売られてマンションになる予定らしい。猫が自由に遊んでいた広場にも、いまは立ち入り禁止のテープがあった。

駅前に出たところで、彼女が空腹を訴え、ぱっと目に付いた中華料理に飛び込んだ。

彼女が行ったことがあるという名店と全く同じ名前らしい。「支店なのか、そこから独立したのかもしれない」という彼女の予想。

席について、まずはビールを頼んだ。

ビールを飲んでいると、厨房の方から中国語で男女が言い争うような声が聞こえてきた。かなり激しい口調だ。

「ほら向こうの言葉とか口調って、普通でもキツく聞こえたりするから」

彼女はそう言うのだが、やはりどうも尋常ではない気がする。店内にいる他の客達も、なんとなく落ち着かない空気になっている。

「○◆▶、○××◆!」

「◆○△、×□×!」

もはや完全に口論だろうというチャイナ男女の怒声に混じって、食器や調理器具を床に叩きつける音も響く。

「出た方がよくない?」と私は言ったが「まあ大丈夫じゃない?」と彼女は気にしない様子でホールの店員にランチセットを二つ注文した。

バンッ、ガチャン、ダン、ダン、ガチャーン!

またも激しい物音、罵り合う男女。オーダーを伝えに言った店員も、その怒鳴り合いにすこし加わって、また戻ってくる。

彼女の頼んだレバニラ炒めが先に届いた。持ってきてくれた店員の笑顔がなんだか引きつっている。

一口食べた彼女が「あ、これは」という顔をして、私にも食べてみろと促す。レバニラは、なんとも言えない微妙な味付けだった。肉の臭みも変につよい。それとは逆に、付け合わせのスープはまったく味がしない。ようするに全般的に不味かった。これで美味かったら逆に面白いなと思っていたが、まったく予想通りだったので詰まらない。

そうしている間にも厨房の怒声と物音は一層激しくなっていった。さっさと食事を済ませた他の客たちは、みな逃げるように帰っていった。残っているのは、いつの間にか私と彼女だけだ。

「ギャアアアアアアアァ……!」

不意に耳をつんざく女の悲鳴。それから何か大きな物が倒れる音。それきりで言い争う声は止んだ。

ダンッ、ダンッ、ダンッ……ジャジャジャ……ガンガンガンッ!

まな板で何かを刻む音。それから油で何かを炒める音。ホール係は無表情に隣のテーブルの片付けをしているが、その動きはさっきより更にギクシャクしていて、額が脂汗で光っている。

「……やっぱり、もう出ようか」

いまさら彼女が言う。

「まだ来てないの、ランチのAでしょ」

私はうなずいた。Aセットは青椒肉絲だった。

「わたしは平気だけど、あなたはそういうの駄目でしょ。だから早く出よう」

注文が来るのを待たずに会計を済ませ、すばやく店を出た。

「ここもむかしは、普通にいい店だったのかも。でもきっと何か得体の知れないものに乗っ取られたんだろね」

何故か笑いながら、彼女は言った。

「あのまま店にいたら、すごい青椒肉絲食べせられるとこだった。……いやー、あなたといるせいで退屈しないや。ああ楽しかった」

それが私のせいだというのはどうも納得いかないけれど、私も退屈はしない。この所ずっと鬱屈はしているけれど。

「じゃあ、わたしこのまま実家に帰るね」

不意に彼女が言って、その姿が突然かき消えた。さっきの神社の辺りまで来たところだった。

「ちょっと向こうの用事が立て込んで……。終わったらすぐ帰ってくるよ。まあ二年とか五年とか、十年くらい? ちゃんと部屋掃除して、火の元には気をつけて出掛けるときは戸締まりも……」

お社の奥からしばらく彼女のメッセージが聞こえてきたが、それも近くの工事の音にかき消された。

○月×日

とにかく私はソファから動かない。

もう何日も何ヶ月も外に出ていない気もするが、そんなこともないような気もする。ついこないだも喫茶店に行ったし、近所を散歩したし、仕事にも出たはずだ。そのはずだ。……いやでも、それは本当はいつのことだっただろうか。

ソファと一体化して境目が分からなくなった不定形の身体と同じように、心と記憶も曖昧だ。

テーブルの上には皿が載っていて、そこには魚貝類の骨や貝殻。いつか食べたアクアパッツァの残骸だ。

もう何日もそのまま、後片付けもしていなかったのだろうか。自分に呆れてしまう。呆れる自分というものは、相変わらずにいるらしい。でもそんな自分だって油断するとソファに沈み込んでなくなってしまいそうだ。

床に転がっているスマホが振動する。立ち上がって、そこまで行こうとするが、身体が全く動かない。そのうちスマホの振動が止む。「もういいや」と私は諦めることにして、そのままソファに寝そべり続ける。

「なんでスマホ見ない? わたし戻ってきたのに」

そう言いながら、彼女が寝室からぬたりと這い出てきた。

なんだ彼女はまだこの部屋にいたのか。それで私は安心する。部屋をすこし片付けようと思う。しかし私の身体はソファと完全に一体化しつつあり、自分の意思で動かない。

「……よし。いまから出掛けよう。そうした方がいいみたい」

彼女は私を見てから、無理やりにソファから私を引き剥がしにかかる。ベリベリという音がして、革張りのソファと私の皮が一部混じったままで剥がれてしまった。とても痛い。

外に出ると、真っ暗だ。まだ明け方にも早い時間だった。

「ちょっとそこで待って」と言ってから数分で、彼女は車に乗って私の元に戻ってきた。車が発進して、首都高から別の高速に入った。

どこかのインターを降りて、しばらく下道を走る。夜が明けて、辺りの景色が見えてくる。車窓に緑が目立つ。道のアップダウンも激しい。いつの間にか山深いところまで来ていたようだ。

「お風呂入ってきなよ。ずっと入ってないでしょ。汚いなあ」

目的地らしい山の麓には温泉施設があり、早朝から営業していた。

言われた通り湯に身体を沈めると、さっき皮が剥がれた背中にとても染みる。それでも我慢して浸かっていると次第に皮膚の痛みは薄れ、さらに身体全体がほぐれていく感覚をおぼえた。おそろしいほど自堕落に、スライム状の生活をしていたというのに、何故だか身体は強ばっていたようだ。

ここの温泉は温めで、それがまたいいのかもしれない。永遠に浸かっていられそうだ。

数時間前まではソファと一体化しようとしていたが、いまは湯に溶けてしまいそうな自分。まあいずれにせよどうしようもない。だが、そのしようもなさを笑えるくらいには人間性を取り戻したようだ。

手を広げてお湯の表面に。

その手を勢いよく沈めると、水流が渦を巻く。

眺めていると、私の妄念も渦を巻く。

過去の自分の思考や思い出や、あらゆる事象が渦を巻いて、その中心に巻き込まれていく。

渦はきっと螺旋になっていて、たとえばむかし、いまよりずっと若かった私が問題にしていたのは、その渦の先端が上に、未来に向かって進んでいるのかということだ。

ただ同じようなところをグルグルと回って、やがて沈み込んで消失するだけではないのか。自分も、自分の周りのなにもかも。その曖昧な危惧と希望が常にあり、でもそれは……いや「でもそれは」と答えられるような答えを、もちろん現在の自分も見出していない。まだ渦の中にいる。そのことを思い出す。

ついでに預金残高も底を尽きそうなことも思い出す。

だから私は働き口を求め、採用されればその職場に通って嫌になったら辞めて、また貯金が底をつけば嫌でも働くだろうし、そのうちまた辞める。

それらの隙間、切り取った瞬間の全てをギリギリに使って、あと五分だけ、いや十分、もう一時間、一日中ずっと。永遠に近い時間いつまでもこうして考え、それを書き記し続けていたら。その螺旋の先にあるいは光が。それともやっぱりただ沈み込んで消えるのか。どちらにしてもいまこの瞬間に私は否が応でも私であり、この先にどう揺らいでもそれは一緒だ。

さすがにのぼせてきたので、温泉から上がった。

「じゃあ、ここから登るよ」

温泉の後に山登りって、順番が逆な気がするが、彼女は別にそうは思わないらしい。

「わたしは学んだ。あなたは時々、ああしてお湯につけたり、こうやって山深いところに連れてきてあげないと、どんどん腐って萎れていく」

それは本当にそうかもしれないと思った。

湯に浸かってふやけた皮膚を森林の空気にさらしているうちに、私はグングン生気を取り戻していく。登山道の入り口のところで拾った杖をビュンビュンと振り回したり、ひっきりなしに何でもないことをベラベラとしゃべりながら山道を歩く。しまいには駆け出す。

ああ、一体どうしてしまったのだろう。自分でも制御が効かない。最近のゲル状生活からの反動だろうか。

「そうやってヤマノケを吸うといいよ」

え、ヤマノケって。ヤマノケって言ったら、有名なネットの怖い話だろう。テンソウケツメツテンソウケツ……? とかって、取り憑かれた子供がブツブツ言っちゃうアレだろう。なんだ怖いじゃん。そんなの吸ったら絶対よくないだろ。遊び半分で山に入ってはいけないって警告してバッドエンドで終わるやつだろ、それは。

「そうかな。街中とか人混みで厭らしいの憑けるよりは、あなたには全然いいと思うよ。だから遊び半分で山に入って、たっぷり吸いな」

アドバイスに従ってその場で深呼吸すると、なるほど生気は全身に、さらに満ちあふれていく。

いまなら一足飛びに、山肌に突き出たあの大岩から大岩へとヒラリヒラリと宙を舞うこともできよう……おお、まるで天狗だ!

そう、おれは天狗。鼻が伸びる。鼻の下ではなく、鼻先がグングン天まで伸びる。……あっはっはっは! おれは神通力も使えるし、いろんな知識もあるし、とにかく超偉い天魔なのだ! あっはっはっは! なんて高笑いしながら自由自在に舞い踊る。

そう言えば、ここは天狗にゆかりのある霊山。どうもまた自分はなにかに憑かれていたらしい。

山の中腹にある大岩までやって来ると、そこで急に気分が落ち着いた。天狗状態がスッと治まった。

この一枚岩には、人が一人ギリギリ通れるだけの割れ目があり、そこをくぐり抜ければ、何かに生まれ変わったり、違う世界に行けるとか、そんなことがむかしから信じられているらしい。

狭い隙間の内側には湧き水が滴っていて、岩肌が濡れていた。

岩の割れ目をくぐり抜けても、とくにいきなり生まれ変わったような気はしなかった。やはり私は私だった。でもすこし頭がスッキリして、身が軽くなったような気がする。ステータスがすこし変化したのかもしれない。

山道はさらに続く。

蛇のように別の木に絡みついている木が、沢山あった。

段々と険しくなる山道を登り、断崖絶壁にあるお堂に立ち寄った。

「このお堂が、どうもセーブポイントになってるらしいんだよね」

彼女がそう言った。お堂の片隅には古い長持が置かれていて、それを開けると前回までの装備やアイテムが出てきた。

なるほど、そういうことか。

「これ装備して」

「え、これ? 山道でこんな格好すんの?」

彼女が指定したのは、カボチャの仮面と便所サンダル。これでも現時点での最強装備らしい。

「さすがに便所サンダルは、ちょっと普通に歩きにくい」

「いや、私だってこんな格好で来ちゃったし。足元ヒールだし、実家に他の脚はみんな置いて来ちゃったし」

「……山を舐めてるね」

「だから、この身体はもう、とりあえずここに置いてく!」

そう言った瞬間、彼女は真後ろに倒れ込んだ。そのまま急な斜面をゴロゴロ転がって、見えないところまで落ちていった。あまりのことに、私はその場を動けなかった。

「……あーあ、後で拾いに行かなきゃ」

尻ポケットに入れていたスマホが震動して、スピーカーから彼女の声が聞こえた。

「こっちの方が、ここまでくると便利だから。さ、行くよ。そろそろ敵もわいてくる頃だから」

彼女はスマホと一体化して、どういう原理か宙に浮かんだりしている。

そして彼女の言う通り、敵のグールや妖魔があたりを彷徨きはじめた。私は強靱性が低いから、そっと後ろから忍び寄って、仕込み杖で一発で仕留める戦法を心掛けた。前回までのプレイに身体が慣れていて、たまに敵に反撃を受けてもスッとスライドしてうまく避けられる。サブ武器には時限爆弾。そしてKILLゲージが溜まれば眷属であるイタチの力も解放できる。

「ここを超えたら、もうすぐに山頂。やっとまたあそこに着く」

いよいよ目的地に近づいてきたらしい。最後の難所である鎖場に辿り着いた。ここでも何度かゲームオーバーになったことがある。

用心深く先回りして不意打ちをかけ、付近の敵は一掃していた。あとは登るだけだ。

巨岩の切れ目に、古びた細い鎖が垂れ下がっている。ここを登っていくしか、あの天空寺院まで辿り着く術はない。

「まだきっと、あそこに経典あるよね」

「うん。多分あるよ。場所はもう分かってるから、今度はいける」

天空寺院の宝物殿に眠る、あの経典『根黒乃視魂』つまりは世界に唯一残された『ネクロノミコン』の翻訳本。彼女はどうしてもそれが欲しいらしい。だから手前のセーブポイントから何度もやり直している。

「手に入れたところで油断してると、またアイツに殺されるからね!」

前回のプレイでの反省点。しかしそう言われると余計に画面外から私を見ている彼女、もしくはコントローラを握っている私に手を振ったり、なにかの合図やメッセージを送りたくなる。

だってこのフラクタルは何とも面白い。SFだか精神分裂だかゲーム脳だか、よくわからない妄想の宇宙。そこで自分は生きていることを確認したいのだ。鎖から片手を離して、私は天高くに向けてピースサインを出した。

「ほら、またそうやって」

古びた鎖を頼りに、垂直に近い岩肌を登っていく私。その尻ポケットで彼女が振動、脳に直接アラートを送ってくる。

ところで便所サンダルでここを登るのは大変に辛い。彼女は浮いているか、私に運んでもらえばいいのだから、ずいぶん楽そうだ。

このスマホの月々の使用料は約一万円。無職の貯金を確実に食い潰していく痛い出費だったが、やはり解約しなくてよかった。道案内もしてくれるし写真も撮れる。もちろんネットにもつながる。そして得体の知れぬ彼女の依り代にもなるのだから、とても便利。さすがスマートフォンだ。

🌀 🌀

彼女の実家は遠い宇宙の次元を超えた星の海のどこかにあり、彼女の本体は暗い海の底、死せる石の都ルルイエで永劫の眠りについている。

彼女は私のスマホやPS4、または崩壊しかけた精神を媒介にして、私に語りかけてくる。私は現実のようなゲームのような、どちらにしても私という自意識で歪んだ世界で、限りなく架空に近い彼女にすがって、なんとか生きてきたのだ。

彼女のクトゥルフによって、私はここに書かれているような日々を実際に送った。

「わたしが本当に存在するんだったらね」

長く暗い夜に彷徨う。果てしない螺旋階段を昇っては降り、いまもどこかを目指している途中だ。重なりながらもずれていく。過去の自分や未来の自分、あるいは架空神話の神となった彼女との毎日がいまも渦巻いている。明日も会社に行く。そのうちまた辞めそうだ。

了

作中に使用したGIFは、y.さんにTwitterを通して頂いたものです。私がTwitterやnoteに上げた写真を、凄まじいスピードと職人技でGIFにして下さいました。とても驚いた。

お読みいただき、ありがとうございます。他にも色々書いてます。スキやフォローにコメント、サポート、拡散、すべて歓迎。よろしく哀愁お願いします。