記事一覧

酒屋が教えるワインの教科書 ワインの醸造 1

ワインの醸造

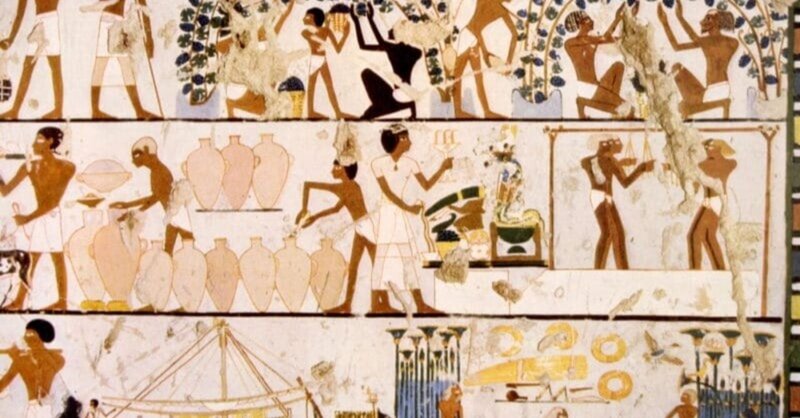

ワインの醸造とはぶどうを発酵させて、ワインを造る技術や作業です。ぶどうはブドウ糖、果糖などの発酵可能な糖分を持っています。ビールや日本酒のようにデンプンを一度、糖化した後に発酵させる必要がなく、ぶどうが持っている糖分をすぐに発酵工程に入ることが出来ます。

ぶどう果皮自体には多くの天然酵母が付着しており、ぶどうを潰して放置すれば、果汁の糖に作用して発酵が始まります。古い歴史を

酒屋が教えるワインの教科書 ぶどう栽培

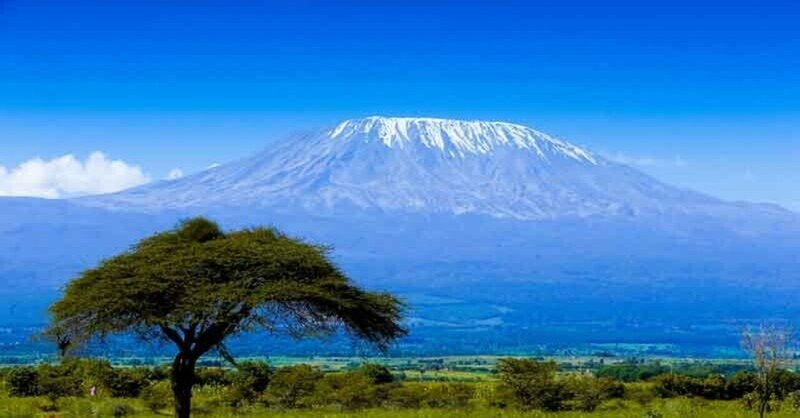

ワインの原料のぶどうの栽培について、栽培を知ったところでどうなるものでもないと思いますがぶどう栽培を知ることでワインも深く理解できます。ここではぶどう栽培がどのようなものか説明いたします。

ぶどう栽培は気温、日射量、降水量などの気象条件と土地や土壌の条件がぶどう品種に合うことが大切です。

栽培に適した気温は平均気温が10℃から20℃、一日の気温の寒暖の差があり、 生育積算温度2000℃か

酒屋が教えるワインの教科書 ぶどうの品種(セパージュ)

あなたが好きなワインはすべてぶどうから造られています。ぶどうを知ることでワインの特徴がわかります。ぶどうには多種多様な品種があります。野生のぶどうはぶどう科のつる植物になります。その品種は改良されて数多くありますがヨーロッパ種でヴィティス・ヴィニフェラだけが質の良いワインになり、これが栽培されるすべてのぶどう品種の原種になります。カベルネ・ソーヴィニョン、シャルドネ、メルローなど世界中のぶどう畑

もっとみるうどん屋のアイスクリーム

昭和46年の夏、遊びに行ってる近所の公園に町営のプールができた。当時、町に本格的なプールが無かったので多くの子供たちで賑わっていました。私も毎日のように友達と泳ぎに行ってました。

ある日、友達がプールの帰りにかき氷を食べようと言いました。そこは夏になると店先にかき氷の旗を吊るす年寄り夫婦が営むうどん屋でした。夏になるとうどんは売れないのでかき氷やアイスクリームを売っていました。お店は商店街の