- 運営しているクリエイター

#ニュースで語る

何かを勘違いしてしまう土壌があるのかもしれない!(小学校校長をパワハラとセクハラで懲戒処分 栃木県教委 朝日新聞8月4日)

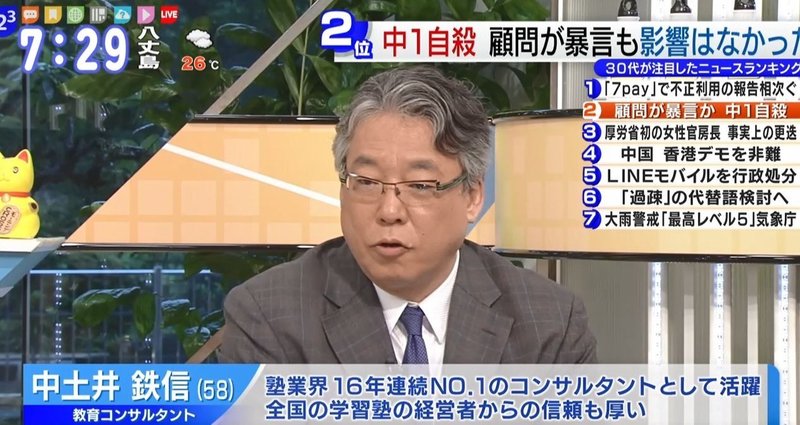

今回の記事を読んで、私は一つの仮説を立てた。教育界における小さな世界の中の上位者(一つの学校の頂点に立つ校長や理事長)は、その所属する小さな世界の中では批判者が出にくいので、自分自身の立場や能力を過大評価しすぎる傾向が強く、夜郎自大になりやすいのではないだろうか、というものだ。

今回の記事から推測すると、校長という立場を利用して、自分の欲望を満たそうと色々なことをやっていたらしいが、そういう自分

文科省もさることながら、提言機関にも反省を求めるべきでは!(記述式見送りめぐる混乱 文科省に反省求める提言案了承 産経新聞6月30日)

この件について、連続で取り上げることになった。避けるべきだとも思ったが、このような記事を見てしまったら、取り上げないわけにはいかないと思い、コメントをすることにした。(前回記事は最後のリンクから。)

反省するべき対象は、責任管轄の文科省とその当時の担当大臣、その当時の内閣総理大臣ではないか。そして、この提言を文科省に出した、安倍前首相の肝煎りで始まった教育再生実行会議ではないか。

前回も書いた

こんなことを分かっていなかったのか!(共通テストの記述式、断念濃厚 文科省の有識者会議 産経新聞4月2日)

大学入試改革をはじめとする高大接続改革について、主導した文科省と教育実行再生会議は、今回の記述問題の見送りに際して(まだ決定したわけでは

ないので、そうなれば)、きちんと総括をするべきではないか。

特に、教育実行再生会議は、参加したメンバーの教育現場に対する理解の浅さが問題ではないかと、私は2年前に指摘していた。教育現場や教育の制度的なことをあまり知らない経済人が、自分の頭の中でだけ、色々なこと

学校が、どんどん商業主義に飲み込まれていく!(埼玉県教委が中学校へのスマホ持ち込み緩和 懸念は? メリットは? 産経新聞1月26日)

スマホを学校へ持ち込んでも良いという意見が出だして、何年たつだろうか。緊急時にスマホがないと困るという意見が出てきて、日常でも使っているからと、どんどんスマホの持ち込みが認められるようになったが、教育という観点から見て、それは、本当に良いことなのだろうか。

もう一度、本当に良いことなのかどうなのかを考えてみるべきではないか。私の一番の危惧は、この問いに、皆さんは、何を思うかなのだ。

「スマホは、