学校の教員になりたくなる世間になることだ!(小学教員競争率 過去最低 昨年度試験2・7倍 産経新聞2月2日)

この30年間の学校の先生に対する政治家、教育評論家、そして企業経営者の非難にも等しい物言いやマスコミの先生叩きが、学校の教師の社会的地位を相対的に低下させたことは間違いない。このことは、公務員にも言えることだ。

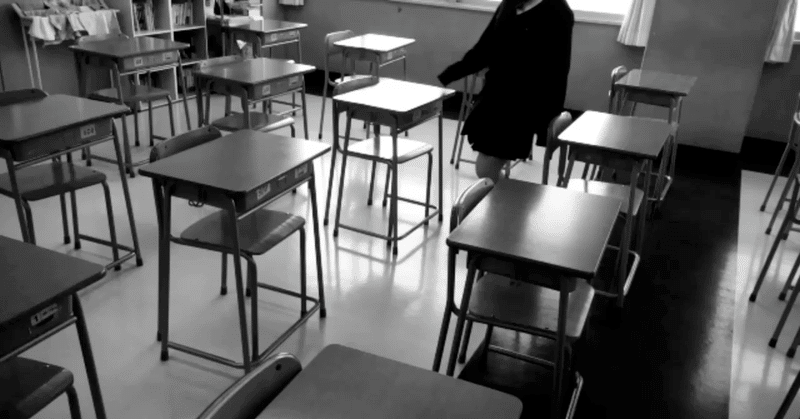

そして、学校での様々な事件と、それを隠蔽してしまう教育委員会の無能さをマスコミが報道して、更に、学校現場が大変なことを世間に知らしめた。この一連の、見せしめのような先生叩きの報道によって、学校教員の世俗化が進み、聖職から一般労働のように教職が見られるようになった。それが今回の記事のように、教員採用試験での低倍率になっているということかもしれない。しかし、これだけが原因ではないように思う。

教育に、大きな大義名分がなくなってしまったのだ。もっと言えば、教育に夢が見出せないのだ。自分の自己実現のための職業観が、大きく幅を利かせているからだ。未来の社会のために教育が必要なんだとか、子どもを立派な大人にして、社会をつなげていくぞとか、人創りは、社会を創ることなんだとか、そういう理念がなくなってしまっているのだ。

「教職も一つの職業なんだから、理念なんて、そんな大そうなものはいらないよ。」とでも言うような風潮が世間にあるから、学校の教師になろうなんて思えないのだ。なにせ、子どもを教育するのは、または、子どもに付き合うのは、相当大変だからだ。

教職は、大変な仕事なのだ。そして、大切な仕事なのだ。そうそう簡単に出来るものではない、覚悟が必要な仕事だ。理念がなければ、やってられない仕事かもしれない。本当に、子どもとかかわって、立派な社会を創りたいと思えなければ、やれない仕事なのだ。

この教職観にもう一度戻ることはできないだろうか。教職の世俗化の流れを食い止めなければならないのではないか。どんなに価値ある職業なのかをもう一度、社会が認めなければならないように思うが、どうだろうか。

【教育記事から教育を考える】

2021年2月12日(金) VOL.697

作者:中土井鉄信

(教育コンサルタント、合資会社マネジメント・ブレイン・アソシエイツ代表)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?