記事一覧

7/4ミニセミナー:「音楽をする」とは――市民と個人のコミュニケーションの観点から――

7月4日の専門ゼミI(政治・文化複合史)では、日比ありさ氏(東京音楽大学オーケストラセミナー所属ヴァイオリニスト)をお呼びし、プロの楽団所属を目指す音楽家にとって、「音楽をする」とはどういうことなのかについてお話を伺いました。

まずは導入として、ヴァイオリニストの活躍の場には、ソロ、デュオ、室内楽、オーケストラなど様々な演奏形態があることをご紹介いただき、またそれらそれぞれのやりがいや難しさにつ

6/6「歴史の地層を探る」フィールドワーク調査発表会

6月6日の専門ゼミI(政治・文化複合史)では「歴史の地層を探る」と題したフィールドワークの調査結果発表会を行いました。各グループは事前に共通テーマに即して地域を選択し、フィールドワークの計画、実施、そして調査結果のまとめを行ってもらっています。

グループ①は、三鷹周辺に関するフィールドワークを行いました。

三鷹の地名の由来から始まり、中島飛行機製作所武蔵工場跡地を中心に、三鷹の第二次世界大戦前後

5/9フィールドワーク@立川市

毎年恒例のフィールドワークを5月9日に行いました。

今年も「戦争の足跡をたどって」というテーマのもと、立川市・昭和記念公園周辺のアジア・太平洋戦争関連史跡をめぐってきました。

立川市の歴史

1922年、帝都防衛構想の陸軍飛行隊中核拠点として、立川には立川飛行場が建設されます。この立川飛行場は、1933年の羽田飛行場建設まで、東京の航空拠点の中心を担い、「軍都」や「空都」と呼ばれるほどにまで発展

第二期のゼミ活動が始まりました。

2024年度、第二期のゼミ活動が始まりました。

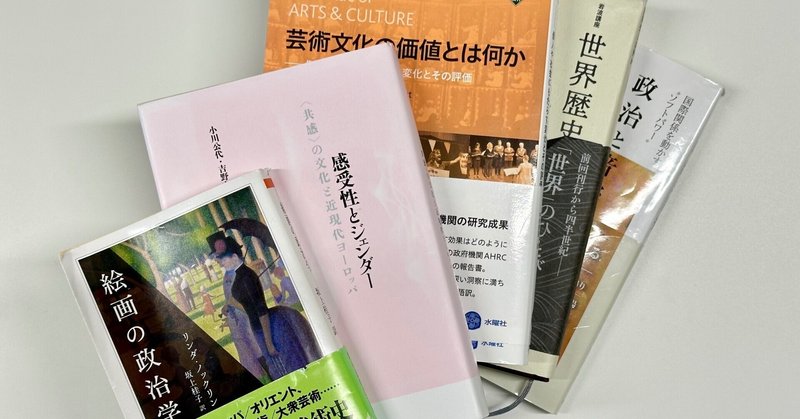

専門ゼミIで読む文献は以下の通り。

•荒川正晴ほか編著『岩波講座世界歴史 第一巻 世界史とは何か』(岩波書店、2021年)

・半澤朝彦編著『政治と音楽 国際関係を動かす"ソフトパワー"』(晃洋書房、2022年)

•ジェフリー・クロシック/パトリツィア・カジンスカ(中村未亜訳)『芸術文化の価値とは何か 個人や社会にもたらす変化とその評価』(水曜社、

12/7 「歴史と表象の回路を考える」グループワーク発表会

12月7日(木)の専門ゼミにて、グループワーク発表会を行いました。今回は、「歴史と表象の回路を考える」という共通テーマを設定し、グループワークでの成果を発表していただきました。設定した共通テーマは以下の通り。

歴史小説、大河ドラマ、映画、音楽など、歴史上の人物や事件に取材した作品は枚挙にいとまがない。それらの諸作品は、歴史をどのように描いているのか。そこに描かれた時代背景はどのように考察できるの

10/26 ミニセミナー:「「表現すること」を考える――プロ/アマ双方の視点から」

10月26日に日本画家の松岡円香氏をお招きし、ミニセミナーを行いました。松岡さんからは、最初にディスカッションテーマとして「「芸術」とはなにか?」「「日本画」と聞いてイメージするものは?」という問いを投げかけていただきました。

ゼミ生のディスカッションは盛り上がっており、「芸術とは?」という問いに関しては、「個人と社会の間にある断絶や距離が何らかの「表現」として表出されたもの」などとても興味深い

秋学期のゼミが始まりました。

秋学期の専門ゼミが始まりました。

今期の講読文献は、

N. ウォーバートン(森村進/森村たまき訳)『「表現の自由」入門』(岩波書店、2015年)

小川公代/吉野由利編『感受性とジェンダー 〈共感〉の文化と近現代ヨーロッパ』(水声社、2023年)

毛利嘉孝『ポピュラー音楽と資本主義(せりか書房、2012年)

細川周平編著『音と耳から考える 歴史•身体•テクノロジー』(アルデスパブリッシング、

7/6 ミニセミナー:ドイツで暮らす木工職人が感じたこと――ドイツの鉋は押して削り、日本の鉋は引いて削る――

7月6日のゼミにて、ゲストスピーカーの湯本大貴氏にお越しいただき、ドイツに暮らすこととなったきっかけ、ドイツでの生活や仕事の様子、そしてドイツで「よそもの」として暮らすことについてお話を伺いました。

湯本氏には充実した情報とたくさんの写真をみせていただきました。残念ながら時間の関係上、せっかく撮ってもらった音風景の動画をお見せすることができなかったのですが、異国で生活を営むこと、その苦労や楽しさ

6/8「歴史の地層を探る」フィールドワーク調査発表会

6月8日のゼミにて、「歴史の地層を探る」と題したフィールドワークの調査発表会を行いました。3グループに分かれ、それぞれにテーマを決めて事前調査、フィールドワーク、事後調査とまとめを行ってもらいました。

グループ①は江戸城築城をめぐる平安時代からの歴史、グループ②は所沢飛行場から所沢航空公園に至るまでの歴史、グループ③は東京第一陸軍造兵廠と北区十条周辺の歴史をテーマにしたようです。

グループ①は

5/11 フィールドワーク@立川市

はじめに:フィールドワーク《戦争の足跡をたどって》

5/11のゼミでフィールドワークを行いました。

今回は「戦争の足跡をたどって」というテーマを設定し、立川市のアジア・太平洋戦争関連史跡を中心に巡ってきました。

立川には1922年、帝都防衛構想の陸軍飛行隊の中核拠点として立川飛行場が建設されます。この立川飛行場建設から1933年の羽田飛行場建設まで東京の航空拠点の中心を担い、「軍都」、「空都」と

第一期のゼミ活動が始まりました。

4月13日より、総勢9名のゼミ生を迎え、第1期のゼミ活動が始まりました。ゼミ生ともども模索しつつ活動を進めて参ります。

前期の講読文献は下記の四冊。

・小谷汪之/南塚信吾編著『歴史的に考えるとはどういうことか』(ミネルヴァ書房、2019年)

・荒川正晴ほか編著『岩波講座世界歴史 第一巻 世界史とは何か』(岩波書店、2021年)

・半澤朝彦編著『政治と音楽――国際関係を動かす"ソフトパワー"——