5/11 フィールドワーク@立川市

はじめに:フィールドワーク《戦争の足跡をたどって》

5/11のゼミでフィールドワークを行いました。

今回は「戦争の足跡をたどって」というテーマを設定し、立川市のアジア・太平洋戦争関連史跡を中心に巡ってきました。

立川には1922年、帝都防衛構想の陸軍飛行隊の中核拠点として立川飛行場が建設されます。この立川飛行場建設から1933年の羽田飛行場建設まで東京の航空拠点の中心を担い、「軍都」、「空都」と呼ばれるほどに発展していきます。

日立航空機などの飛行機メーカー、そして陸軍航空工廠などの軍事施設が多く建設されたため、1945年には計13回の空襲、合計340人の死者を出しています(立川大空襲)。

戦後は米軍に接収され、1955年には立川基地拡張計画案に反対した地元住民が警察予備隊と衝突を繰り返します(砂川闘争)。

1977年には全面返還された後、一部は国営昭和記念公園(1983年10月開園)、立川モノレール基地として生まれ変わり、一部は陸上自衛隊立川駐屯地となり、現在に至っています。

そんな立川市の歴史を実地で学ぶべく、フィールドワークに出かけました。

旧日立航空機立川変電所

最初に伺ったのは旧日立航空機立川変電所です。東大和市立郷土博物館にお願いし、内部を見学させていただきました(一般には毎週日・水曜日10:30~16:00に公開されています)。

1938年に設立されたエンジン製造のための軍需工場、東京瓦斯(がす)電気工業株式会社(1939年、日立航空機株式会社立川工場に改名)の変電所です。建物内外には機銃掃射痕やB29の爆弾が炸裂してできた跡が残っています。東大和南公園設立にあたって取り壊し予定でしたが、戦災建造物保存のための市民運動によって残され、1995年10月1日、東大和市文化財(史跡)として指定、保存公開のための修復工事が進みました。現在、2020~21年にかけての保存・改修工事を終え、内部公開が再開しています。

でこぼこは機銃掃射痕

山中坂地蔵堂

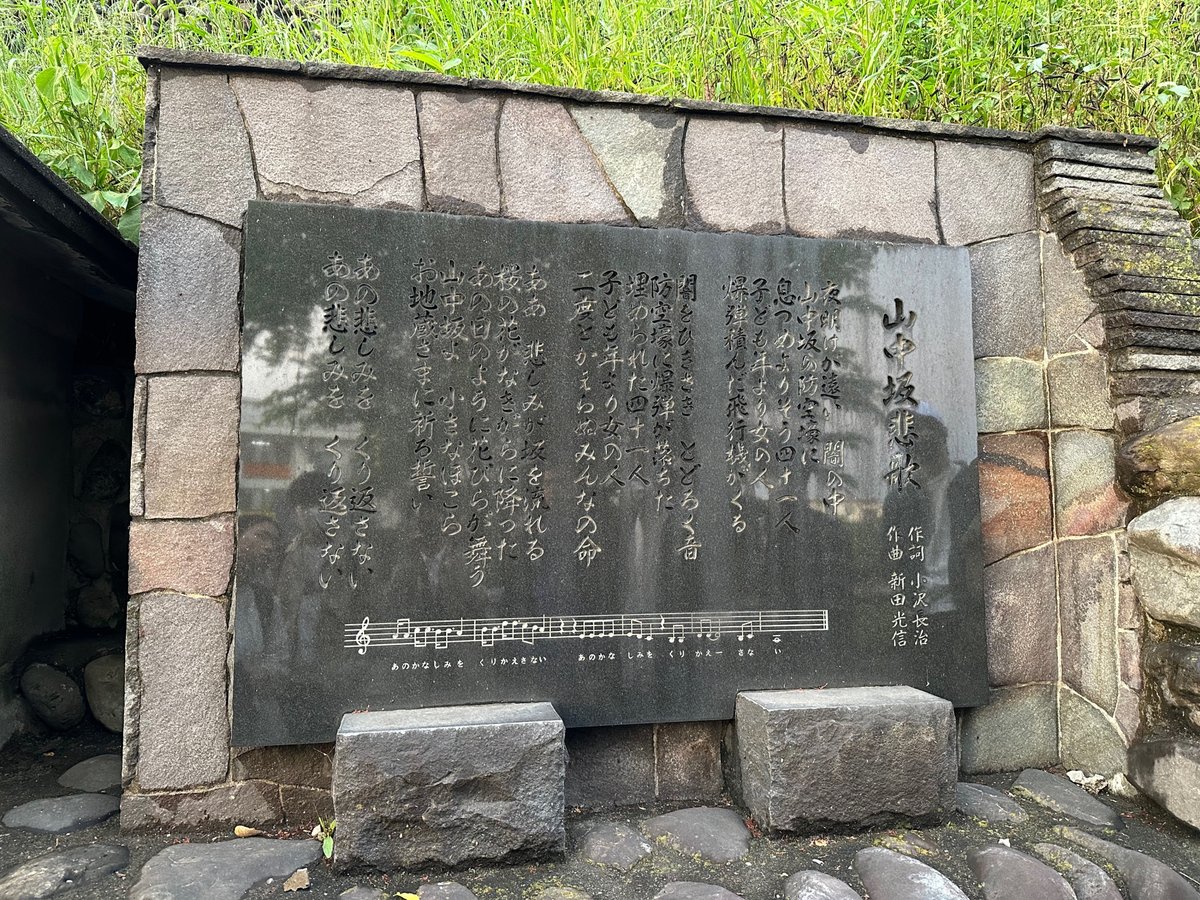

山中坂には横穴が掘られ防空壕として活用されていました。この入り口に4月4日、B29が250kg爆弾を投下し避難していた42人が死亡。ほとんどが女性や子どもでした。夜間1:00、昼間に高所からの爆撃では目標から逸れてしまうため、夜間に低空飛行し照明弾を使うことで的確な目標撃破を狙った実験的なものでした。しかし照明弾が明るすぎて爆撃士の目がくらみ、目標から外れてしまう爆弾が多々発生、そのうちの一つであったと言われています。この悲劇を詠った山中悲歌の石碑は1995年4月2日建立。

メロディも刻まれている。

立川小唄記念碑

立川小唄は1930年に立川キネマ支配人と二人の勇姿により制作、南部鉄道全線開通祝賀会にて踊り付きで発表されています。歌詞には飛行場や「空都」、飛行第五連隊、飛行機メーカーや機体名などの言及があり、立川という土地の記憶が歌に刻まれています。2014年、継承の危機を感じた地元有志によって再現されています。

フィールドワークの後には、立川市のカフェにてささやかな懇親会を開きました。午後からの雷雨予報で激しい雨風があり、一時は無事に終えられるか大変不安でしたが、つつがなく終えることができほっとしています。

おわりに:歴史の地層を探る

歴史の痕跡は文字史料にのみ残されているわけではありません。人はモノや場所に思いを込め、そこに歴史を刻みます。普段過ごしている街並みや都市風景のなかにも、その痕跡は埋もれています。今回はその土地を自身の足で巡り、五感を使って「歴史」を感じる試みでした。

ゼミ生には統一テーマ「歴史の地層を探る」のもとに各グループでフィールドワークの計画を立ててもらい、調査結果発表会をゼミで行う予定です。

各グループがどのような歴史の地層を掘り当ててくるのか、楽しみです。

【参考】

・横川裕一『開設100周年記念 立川飛行場戦前史』(POD出版、2020年)

・———『開設100周年記念 立川飛行場戦前史 鳥瞰で見る立川飛行場』(POD出版、2020年)

・———『開設100周年記念 立川飛行場戦前史 立川の空を舞った飛行機』(POD出版、2020年)

・立川市における戦災の状況(総務省HP)

・戦跡紀行ネット

・「空の都たちかわ」歌に昔を偲び見る~立川小唄から~

・第52回多摩探検隊「立川空襲――4月4日の記憶――」

・第100回多摩探検隊「砂川の記憶――57年目の証言――」

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?