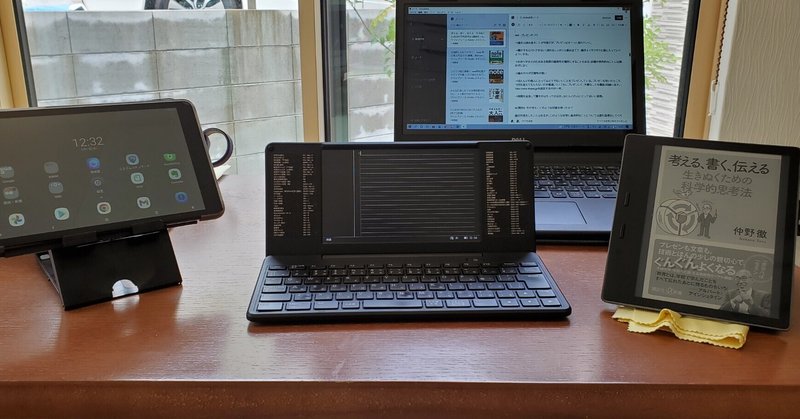

#ポメラ

9月26日でnoteデビュー1周年です 小理屈野郎のこの1年間の知的生活を振り返る

小理屈野郎は昨年の9月26日にnoteに登録 しました。

きっかけとなったのは大山賢太郎氏の「アウトプットを大事にしよう」という提言 からです。氏から直接noteはいかが、というお話をいただいた ので、無料だし登録してみよう、ということで登録しました。

それから1年間、ほぼ定期的に投稿を続けることが出来ました。

1年間、定期的にコツコツと投稿できたのは、読者の皆さんがいらっしゃること、そして、「ス

小理屈野郎の読書ノート最前線 改良の続く読書ノートについて思索する

デジタル読書と著書の読了時につける読書ノートは小理屈野郎にとっては常に改善を指向する大事なもの になっています。

以前にもいろいろな変更をして、それに対してnote記事をアップしていました。

読書ノートも記事をアップした以外に小変更 は数回行っており、それについて今回は思索してみます。

まずはじめにやったのは、出口氏のアドバイスにヒントを得た ことです。

出口氏のアドバイスそのアドバイスとは

読書ノートシステムに手を加えてみる

前回の記事では、2つの著書を芋づる式に読んだ上で、ZettelKasten法をしっかりと認識できました。その上で、小理屈野郎の現行の読書ノートのワークフローを改善できそうな気がしてきました。

どうしてそのように考えたでしょうか?

それを理解していくために、まずはZettelKastenの概念と、私の読書ノートのワークフローについて考察してみますね。

ZettelKasten法メモの取り方の概観

読書ノートのフォーマットの変遷

Evernoteに保存している読書ノートのフォーマット、少しずつ変化してきています。

これを見てみると、どのように読書に向き合ってきたかと言うことがある程度分かるような気がします。

ということで、読書ノートのフォーマットの変遷を振り返ってみることにしました。

ちなみに、タブレットでの読書は2019年9月頃から少しずつ電子書籍を読み出し、2019年12月末からKindlePaperWhiteで電