読書ノートシステムに手を加えてみる

前回の記事では、2つの著書を芋づる式に読んだ上で、ZettelKasten法をしっかりと認識できました。その上で、小理屈野郎の現行の読書ノートのワークフローを改善できそうな気がしてきました。

どうしてそのように考えたでしょうか?

それを理解していくために、まずはZettelKastenの概念と、私の読書ノートのワークフローについて考察してみますね。

ZettelKasten法メモの取り方の概観

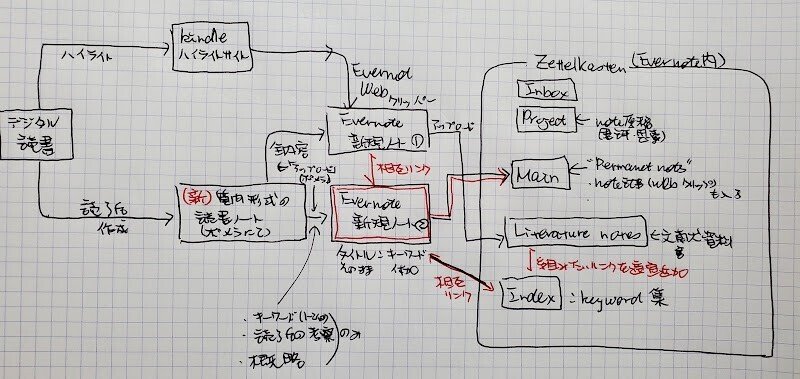

全体を俯瞰するにはこの図が一番と感じました。

上記で、必要なbox(Evernoteで言うノートブック)が明らかになりました。

各ボックスの説明は、以下の通りです。

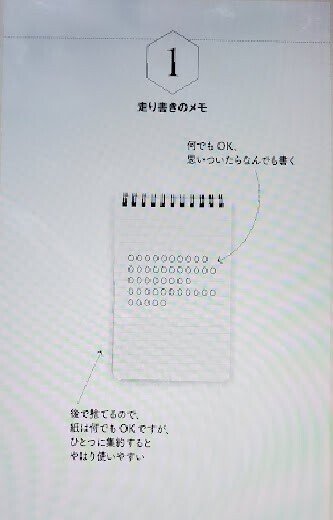

1.走り書きのメモ(In-box)

とりあえず、ZettelKasten法で扱うノートはすべてここに入れてから、どこに振り分けるかを考えれば良い。

2.永久保存版のメモ(Permanent notes)

note記事、読書ノートのまとめでそれ単体で使える要素、考え方で完成したと思われるメモなどを格納します。

ポイントとしては以下のことが挙げられます。

・ キーワードをつけること。

・リンクを張ること。

これらはすでにある手元の関連性を考えながら書くとよいと思います。

3.文献メモ(Literature notes;今まで蓄積した読書ノート)

本に書いていたことを、自分の言葉にして書く。

今までも意識はしていたと思うが、もっと自分の言葉を意識して良いと思いました。

リンクを張るが、これについては、対応する永久保存版のメモとのリンクを意識するようにします。(必ず貼るようにすること)

4.索引のメモ(Index)

今回新しく新設する必要があり、実は一番のキモはこのファイルだと思います。

キーワードで索引を作る。

書き出したメモへのリンクを入れていく。

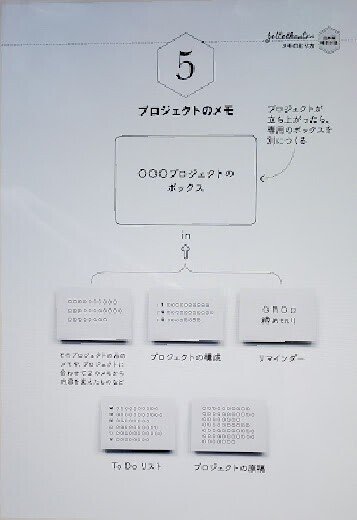

5.プロジェクト(Project)

ネタの断片ファイルに属するようなものを収納したり、note記事の書きかけのものを入れておくところ。

ここで完成した、と考えたら、そのノートは然るべきボックス(Permanent notesがメインになると思います)に移します。

そのボックスを使った読書ノートのワークフローは以下の通りになります。

1.読書ノートのネタになりそうな、思索のネタになりそうなものは1つのアイデアに1つのノートで記述し、Inboxに投入します。

2.Inboxで貯まっているノートは、何を作っていくかによって違うboxに割り振りされます。Projectで内容をブラッシュアップし、(ものによってはそのまま)ノートが完成したら、Permanent noteやLiterature noteなどにいれます。

3.Permanent noteやLiteraure noteに出来たノートを入れる時に少し時間を取って、それぞれのキーワードや相互リンクを張ります。

これをPermanent note や Literture noteにノートを入れるときに繰り返していると、リンクを意識するので、新しい発想がわきやすくなる。有機的な発想が出来るようになる、と言うことです。

さらに、小理屈野郎的に、上記を運用する場合にコツとなると思われたことを列記しておきます。

キーワード作成

→今回の読書で新しく追加したものですが、ポイントがあると思います。

1.1~2個程度と個数を少なくする

2.もう一度見つけてみたい。そのときのキーワードは?と考えてみる(Evernoteの全文)検索で引っかかりにくい言葉

元々Evernoteはかなり強力な全文検索機能があります(PDF内の文書も対象になります)。全文検索以外にふと思いついたアイデアに近いものをキーワードにしておけば、思わぬ着想を得られると言うことなのかも知れません。

Index作成

→実はこれがキモかも知れないと思っています。

インデックスを作成する(各ノートを登録するときにキーワードでIndexを作る)時に、どのようなキーワードで、とか、既出のキーワードの中のリンクをたどることによって知識が血肉化しやすくなります。

そして、リンクを張るときにIndexを俯瞰するわけですが、そのときに新しい発想が出る可能性を考えてこのようなものを作るのではないかと考えています。

(相互)リンク作成

これを作ることによって縦横無尽にノート間を動き回ることができる。これも新しい発想に結びつく重要なポイント。

以上を踏まえた上で運用面では下記のように考えれば良いと考えます。

ノートを作った後のアクション

→そのノートをどこに入れるか?

→何とリンクするか?

☆これを「時間がかかる面倒くさいこと」と考えないことがポイント。この時間が今後の発想の豊かさにつながっていく。

最初は新しい習慣なのでぎこちないかもしれないが、そのうちになれてくるはず。しばらくこの方法でやってみるべきと感じています。

ZettelKasten法を概観した上で、同法についての小理屈野郎の感想は以下のようなものでした。

ZettelKasten法の真髄とその理論について理論的に丁寧に説明していて、実際それを長期間継続することによって、うまくアウトプットができている人が大勢いると言うことに納得がいった。

ZettelKasten法、と思ってやっていない人もいる。結局丁寧に、継続的に、負担が少なくやるにはこの方法に収束するのかもしれない。

新しいワークフローが構想出来たところで、現在の小理屈野郎のワークフローと比較してみて、どのように新しいワークフローを実装していくかを考えてみます。

小理屈野郎の読書ノートの広い意味での運用方法

小理屈野郎の現在の読書ノート運用法はZettelKasten法を一部利用していると考えます。ワークフロー上は、PCでの一気貫通での方法ではありません。

ZettelKasten法では、ペンとメモを非常に推奨 しています。

これは書くことによって内容に没入するため です。

ただしこれをするとデジタル化することの障壁になります。

ラッキーなことに思索をする場合にポメラを使っているので、ポメラを使い筆記しているときの没入感の代わり とします。

ポメラを使い出したときは、このような意味づけは全く考えなかったのですが、非常にうまくはまり込んでいる印象です。

イメージとしては、ZettelKastenの一部のボックスがポメラ内に張り出してきているイメージ です。

思索は出張所で、という感じになっています。

プラットフォームの考察

現在使用中のプラットフォームはEvernoteです。

日本市場では2010年頃からサービスインしていて、歴史は長い方 だと思います。

ノート (メモ帳みたいなものと考えるとよいと思います。中にはリンクも張れるし、文字も入れられるし、写真を貼り込むこともできます。ちょっと機能の少ないパワーポイントみたいな感じ かな?と思います)、それをまとめたノートブック を中心として資料を整理していきます。

使い方によってはカレンダーと連携させたり、複数人で共有しながら使うこともできます。

ウェブクリッパーなどの拡張機能が非常に秀逸で使いやすい です。

ウェブクリッパーについては前回のnote記事にも書いたように、非常にレスポンスが遅く、作業効率が落ちることがありましたが、ここ1,2ヶ月前ぐらいから改善され非常にレスポンスよく仕事をこなすことができています。

ノート内の装飾については、ある程度できます。ちょっと貧弱な感じですが個人的には気になりません。

マークダウン記法に未対応 です。マークダウン記法に対応してもらえると、note記事の作成のときのようにポメラで入力してかなりのところまでポメラで対応できる ことになります。これには対応してほしいな、と思います

おそらくいろいろなユーザーから希望は出ているだろうから、長い目で見ると実装される可能性が高いと思われます。

また、Evernote上の「ノートブック」の上位の階層は「ノートスタック」というものであり、これは「ノートブック」と「ノート」を混在させることができます。このような構造にすると、少し見通しが悪いような気もしています。

ZettelKasten法では、入れ子構造のボックス(フォルダ)は使わない 、ということですので、Evernoteのスペックで十分構築は可能 と言うことです。

以上より、Evernoteのままでも、他のプラットフォームと比べると(バック)リンク等は少し貼りにくいですが、十分運用可能と判断しました。

新しいワークフローを構築してみた(改築してみた)

これでしばらく運用してみます。(上記の新しいワークフローを今までのワークフローに取り込んだ形になっています)

ややこしく感じますが、要するに

1.読書ノートのフォーマットに、Litereture note 用と、Index用のキーワードを記す欄を作った。

2.読書ノートを今まで通り完成し、Literature noteに入れるときに、キーワードでIndexにリンクをする。

3.必要に応じて、Literature noteから独立して、まとめておいた方が良いような概念や発想があれば、読書ノートから切り出した上適宜加筆して、キーワードを設定する。そのキーワードとIndexのリンクを張る。

と言う動作を追加した、と言うことです。

ZettelKasten法では 索引やノート間のリンクをしっかりと張ることが一番重要 なので、ノートを作る順番や、リンクの張り方などにまだ慣れがないですが、もう少し細かいワークフローがやりながら編み出されていくのではないかなと思います。

まとめ

自分の読書ノートの作成および運用についてZettelKasten法との比較を行い、さらによい運用方法がないか思索してみました。

ZettelKasten法の原法を見直して、それによって、新しい読書ノートのワークフローを構築してみました。

個人的にはEvernoteからプラットフォームを移る必要はなさそうだが、新しいプラットフォームは出現してしばらくたってから、移る必要がないかどうかも含めて、その概略を知っておくべきだと考えました。まだ、実際のワークフローは少し混沌としていますので、整理しながらやっていきたいと思います。

少しグレードアップしたのですが、まだ使い慣れていない 、という感じです。

間にポメラを挟んでいる、というのも自分のワークフローに対する思考をややこしくしている原因の一つになっているような気もします。

また、かなり精密な読書ノートになるので、著作によっては、読書後にPermanent note(場合によっては複数)とLiterature noteの両方が出来るものもあるし、Literature noteだけでも全然問題ないものもありそうです。

このあたりは著作読了後に少し考えて、どこまでやるか、と言うことも思案しなくてはならないと思います。

こういうことを考えることが頭の中でフラグを立てることにもなるし、その著作の自分の知識の中での立ち位置を見つめ直す大切な作業になるのではないかと思います。

作業の煩雑さを解消するための大事な視点として、ポメラはあくまでも思索に使うもので、ある程度思索や文章を書き込むまでを担当し、それを見やすい形にしていくのがPCでの作業、 と考えて棲み分けをしっかりしていくようにしようと思っています。

内容がちょっと分かりにくいかも知れませんが、読書ノートをちょっと緻密につけだしている方なら理解はして頂けるかと思います。

リンクを張ることによってどれぐらい、効果があるか楽しみです。

よろしければサポートお願いいたします。 頂いたサポートは、書籍購入や電子書籍端末、タブレットやポメラなどの購入に充当させていただきます。