#ぼくらの未来をつくる仕事

「ぼくらの未来をつくる仕事」を読んで その15 やらない後悔よりやった後悔。経験が邪魔をする

前回、「まず一歩を踏み出してみることが大事」

とまとめましたがそれは大人になればなるほど、年をとればとるほどなかなか難しくなっていきます。

●globeのFACA

「経験が邪魔をする」

●大黒摩季さんの夏が来る

「物事いろいろ知ってしまうと、瞬発力が無くなるもので

運命の人だと思っても経験が邪魔して素直になれない」

どちらも大好きなアーティストさんなのでよく歌うのですが、泣きそうになりながら

「ぼくらの未来をつくる仕事」を読んで その14 人生は思い込んだモン勝ち

豊田氏が本書の最後の章で

「仕事をすることで大事にしている事」を述べています。

その中でも

●自分がやりたい事(好きな事)

●自分がやるべき事(経験、体験を感謝として恩返しなど)

●自分にしかやれない事(思い込める事)

そしてこの三つの円の重なるところで勝負する事を意識している

と述べています。

その中でも特に

自分にしかやれないかどうかなんて誰にも分かりませんが、少なくともそう思い込めるくら

「ぼくらの未来をつくる仕事」を読んで その13 オンライン診療は子育てにも禁煙にも有効

子供を育てた経験がある人なら「子供を育てるのにどれだけ病院に通わなければいけないか」を痛いほどご存知かと思います。

それが喘息もちだったりすればなおさらです。

風邪をひいているわけでもないのに病院に行って、待合室で病気をもらってきたらどうしよう・・・

そんな不安を抱える人も少なくないと思います。

そんな時に有効なのがオンライン診療。

通常、行き帰りと診療時間で合計3時間くらいかかる通院を、自宅

「ぼくらの未来をつくる仕事」を読んで その12 オンライン診療

豊田氏がメドレーの共同代表になり、2つ目に立ち上げたサービスがオンライン診療アプリ

「CLINICS(クリニクス)」です。これは日本が抱える医療課題の解決につながる可能性があり、

入院、外来、訪問診療に次ぐ4つ目の新たな診療スタイルとして急速に広まっています。

医療機関に行って1~2時間待たされた経験がある人、結構多いと思います。

人によってはいつも決まった薬を出してもらうだけなのに、仕事を休

「ぼくらの未来をつくる仕事」を読んで その11 医者が作るWikipedia、「MEDLEY」誕生

医療のことを知ろうという思いが最も強くなるタイミングの一つは「自分や家族が病気となった時」

実際私も妻がパニック障害と診断された時、仕事や家事をこなしつつ、妻の職場と病院とのかけ橋をやりつつ、という状況の時が一番困りました。

●病気になった人間の分まで自分が頑張らないといけない

●それまでの生活環境に携わっている人々(例えば職場や家族)に説明しなければならない

ただでさえ自分もパニックになって

「ぼくらの未来をつくる仕事」を読んで その10 鍵は「医療リテラシー」

日本の医療課題を解決したい、医療の未来をつくる仕事をしたい、その思いからマッキンゼーを辞めてメドレーに移ることにした豊田氏。

豊田氏が入社する前まではメドレーでは「ジョブメドレー」という医療介護の求人サイトのみを事業としていたそうです。

そんななか、豊田氏には一つの想いが。

医療リテラシーが上がらなければ、医療の課題は解決しない。

医療費の増大や医療現場の過酷な労働状況、診療データの共有不足

「ぼくらの未来をつくる仕事」を読んで その9 医療費高騰で一番不利益なのは保険者(国民)

著者の豊田氏がマッキンゼーで一年ほどコンサルティングの仕事を続け、その内容にも慣れてきたときに、ふと

「仕事は楽しいが、もともと感じていた医療の課題とマッキンゼーでのプロジェクトの間にはつながりがない。むしろ逆行している」事に気が付いたそうです。

それまでは製薬会社や医療メーカーのコンサルティングで素晴らしい薬や医療機器がより多くの人に届くように、と頑張ってきた。しかしその一方でジェネリック医薬

「ぼくらの未来をつくる仕事」を読んで その8 医療情報の質

「医療に関する情報はどうやって調べますか?」

この問いにはほとんどの人が

・インターネット

・グーグル、ヤフーで検索

と答える。

では次に「医療に関する情報はどこで調べますか?」

この問いに関しては

・質問の意味が分からない

・だから、ネットですってば

と返ってくる。

インターネットによって、さまざまな情報が手に入り、無料化したことで現代人はみないつでも溢れる情報に触れることができる。

しかし

「ぼくらの未来をつくる仕事」を読んで その7 薬大国な日本

日本では抗生物質の過剰使用が問題となっている。

その背景には「薬を出してくれる医者がいい医者」という文化が日本には根強く広がっていることが影響していると思われる。

(一時的だとしても短期間で効率良く病状を抑えて仕事復帰!という日本人特有のクソ真面目な国民性ゆえなのか、はたまた製薬会社の陰謀か・・w)

医者が薬を処方しないで「このまま様子をみましょう」というと、多くの患者が不満そうな顔や怪訝そう

「ぼくらの未来をつくる仕事」を読んで その6 入院期間も世界1

病院数が世界一というのは前noteで話しましたが、CT、MRI、入院期間も世界一なのが日本だそうです。

ヨーロッパや北米などの先進国では入院期間は平均10日以下ですが日本の平均は30日とダントツのトップ。

精神科に限れば、一般病院の精神科も加えたベッド数は34万4千で、ダントツ世界一です。全世界にある精神病床の総数は約185万ですので、何と5分の1(18.6%)を日本が占めているのです。

O

「ぼくらの未来をつくる仕事」を読んで その3 マッキンゼーでの働き方について

本書では3章にてマッキンゼーでの生活においていくつかの「気づき」について述べてあります。

分かりやすくいうと「医師の仕事の進め方とコンサルタントの仕事の進め方の違いについて」

例えるならば、医者としての仕事はある意味特殊でその業務内容は「数値管理されたり評価されたりしない、できない」という部分。

目の前の困っている患者さんに対して向き合い、全力を尽くすものなので数字で評価できるようなものではな

「ぼくらの未来をつくる仕事」を読んで その5 医者は少ないのに病院数世界№1

日本ではいたるところで医者が足りないと叫ばれて、医師の過重労働が問題になっています。

しかし、日本は驚くことに

「医者が足りないと叫ばれているにもかかわらず病院の数はおよそ9000施設と世界ダントツ1位」な国なのです。

病院数世界2位のアメリカが約5000なので日本の病院の多さの異常さが分かります。

ちなみに平成28年10月1日現在における全国の病院数のうち

精神科病院は 1,062 施設と

「ぼくらの未来をつくる仕事」を読んで その4 国民皆保険制度について

本書の4章では、日本の医療について書かれています。

その1つ目が、日本の医療を支える仕組みで最も特徴的な「国民皆保険制度」について。

簡単に説明すれば、すべての人から少しずつお金(保険料)を徴収して、その集めたお金を医療を必要としている人に再分配するという仕組み。「皆」という字から分かるように、原則として日本では本人の意思に関わらずこの制度が適用されます。

自分は病気にかからないから!病院のお

「ぼくらの未来をつくる仕事」を読んで その2 脳科学の面白さ

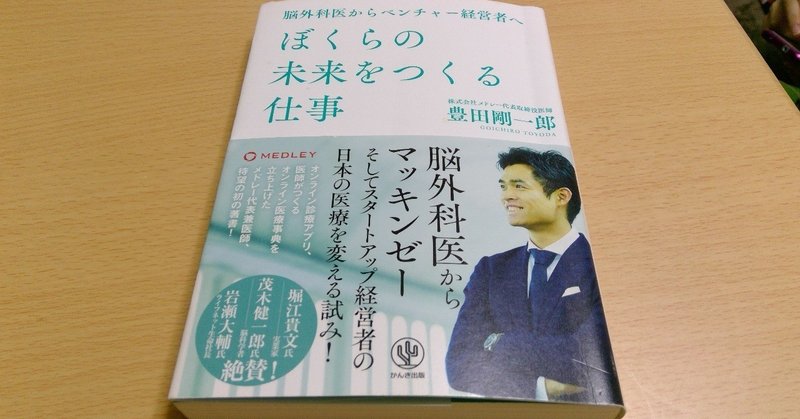

今回紹介する本、

【「ぼくらの未来をつくる仕事」(豊田剛一郎)かんき出版】

の著者紹介から

株式会社メドレー代表取締役医師。

脳神経外科に勤務後2012年に渡米。

医療を変革する為に現場を離れ、2013年にマッキンゼーへ。

2015年より株式会社メドレーに共同代表として参画。

「医療ヘルスケア分野の課題を解決する」をミッションとし、

●遠隔診療を可能にするオンライン診療アプリ「CLINICS」