「ぼくらの未来をつくる仕事」を読んで その2 脳科学の面白さ

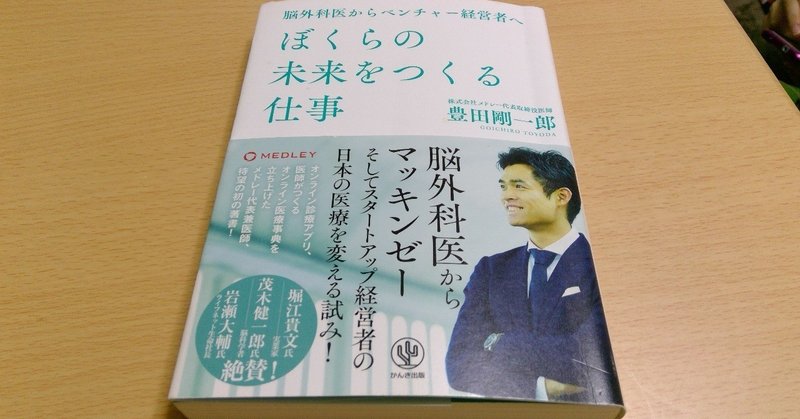

今回紹介する本、

【「ぼくらの未来をつくる仕事」(豊田剛一郎)かんき出版】

の著者紹介から

株式会社メドレー代表取締役医師。

脳神経外科に勤務後2012年に渡米。

医療を変革する為に現場を離れ、2013年にマッキンゼーへ。

2015年より株式会社メドレーに共同代表として参画。

「医療ヘルスケア分野の課題を解決する」をミッションとし、

●遠隔診療を可能にするオンライン診療アプリ「CLINICS」

●医師たちがつくるオンライン医療辞典「MEDLEY」

など、納得できる医療の実現に向けたサービスを立ち上げる。

本書はまず、著者である豊田さん本人の過去に触れており、

パンツも洗えないくらいの労働状況(朝から働いてそのまま夜当直を行い、その翌日も夜まで働くというような生活。さすがにすき間時間に仮眠はとりますが36時間ほどの連続勤務は当たり前というおそろしさ)

それなのに脳外科医の手術はとても細かく、髪の毛より細い糸で縫い合わせる技術が必要であるため、ガーゼで練習をしていた事

そんな激務をこなしつつも「先生におまかせします」という言葉の意味について、患者さん、家族が納得したうえでの発言なのかどうかという疑問、不安感を抱く。

そして医師としてたった三年半という、決して一人前とは言えない状態で現場を離れた事。「患者を救う医者は私たちがいるから、豊田は医療を救う医者になりなさい」と、背中を押してくれる人に恵まれていたこと

マッキンゼーに行くことへの悩み(マッキンゼーで日本医療を変える事ができるのか、など)、などが書かれています。

そんな中、個人的に印象的だったのが豊田さんがなぜ脳神経外科を選んだのか、という章。

豊田さんが影響を受けた本とはまた違いますが(豊田さんが影響を受けたのは池谷祐二さんと糸井重里さんの「海馬」)、私も脳についての本を読んだときに、最近の研究により

●「年を取ると物忘れをするというのは科学的に間違い」

近年、脳には「可塑性がある(変わることができる)」という事実が発覚。トレーニングを続けることで脳の構造は変化する。

●「やる気は取り組み出すと出てくるものなので、やる気がなくても取り組むことが大事」

などというような、今まで自分が全く知らなかった研究結果がとても面白く夢中で読んだ

という部分。

人のカラダはよくできてるわりに、その多くが未だ謎に包まれています。が、特に「脳」に関してはまだ解明されていません。

近年、脳科学者の茂木健一郎さんや、中野信子さん、またメンタリストDaiGoさんといった方々が有名になり、

●カラーバス効果(自分の関心のあるものは、よく目につくようになること)

●カクテルパーティー効果(たくさんの人がそれぞれに雑談しているなかでも、自分が興味のある人の会話、自分の名前などは、自然と聞き取ることができる)

●プラシーボ・ノーシーボ効果(本物の薬のように見える外見をしているが、薬として効く成分は入っていない。偽薬ともいう。)

●バーナム効果(誰でも当てはまるような曖昧で一般的な性格を表す記述をあたかも自分に当てはまっている正確な分析であるかのように思い込んでしまう。)

などが有名になってきましたが(脳というより心理学的側面が強い部分もありますが)、それでもまだまだ未知数です。

例えば、

●楽しい!と感じている時には脳になにが起こっているのか

●音楽は世界共通というが、では音と雑音の違いはなにか

●市販風邪薬の主成分の一つ、アセトアミノフェン。この化合物を飲むとなぜ熱が下がるのか

脱線してしまいましたが、本書ではこの後マッキンゼーでいかに著者が鍛えられていったのかが詳細に語られています。

その後、日本医療についての疑問点、今後の医療の未来について語られていますが、本日はここまで。

サポート、SNSなどでシェア、スキやフォロー、コメント、なんでも嬉しいです。ありがとうございます!