- 運営しているクリエイター

記事一覧

君の食べているものを言ってごらん。君を当てます!

まさか料理人と結婚するとは思わなったから、私もけっこう料理関係の本を持っていて、いざ結婚したら、相手もけっこうな数の本を持っていた!ということで、当初本棚には、同じ本が2冊並ぶ、という光景が。この本もそう。

フランス地方菓子料理クラスでは、毎回復習テストをする。いずれもカンタン。だって3つから選ぶんだもん。無記名、提出なし。自分で理解できていればよい。

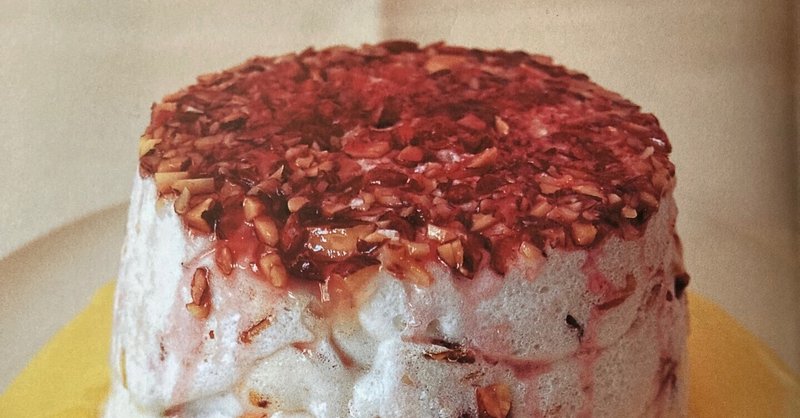

ということで、今回の問題1は、サヴァラン

クリスマスがクリスマスになった理由

フランスのクリスマスは、どんなに遠くに住んでいても日本のお正月のように、みんなが集まる日。ブルゴーニュの友人の家のクリスマスに招待されたことがありますが、すごかったです~。20人くらい集まったかな。たくさん、そして延々と食べます~。こっちは、フランス語もしゃべらなきゃならないし、食べなきゃってんで疲れました~(笑)。

メインは、七面鳥の栗詰め。フランス語で七面鳥をダンドと言い、Dindeと書くん

タルト・タタンを作ろう!

タルト・タタンは、フランスのサントル・ヴァル・ド・ロワール地方のラモット・ブーヴロンという町の駅前ホテル「ホテル・タタン」で20世紀終わりにこのホテルを営む二人の姉妹の失敗によって作られました。

リンゴのタルトを作ろうとしたら、レストランがあまりにも混雑していたので、一人がタルト型にりんごだけを詰めて焼いてしまいました。その後もう一人が焼き具合を見にくると生地がないことを発見。あわてて生地をかぶ

カヌレとミルフィーユ

ボルドーってそんなにフランス人に人気な町だって知らなかった。4人に1人が住みたいと!概にコロナ禍で移り住んだパリっ子が増加。

元々三角貿易(奴隷貿易ですな、要するに。町をよく見ると奴隷の彫刻などが)でリッチだった町だったんですけど、町はイケテなかった。そこで、16世紀に、とある公爵が自腹で町を美しく建て直した。

その後はナポレオン3世下で、パリ大改造をやってのけたオスマンが手を入れて、今のよ

シュー生地はもともと鍋で焼いていた。

シュー生地は、16世紀にカトリーヌ・ド・メディシスのお抱え料理人がその前身を作ったと言われている。それはポプリーニと呼ばれ、その後ププランと呼ばれるようになる。そのレシピを、2世紀後の18世紀の料理人、ジョゼフ・ムノンの「ブルジョワの女料理人」という本の中で見つけた。

生地の作り方は今と同様。しかし、焼いたら中に溶かしたバターを塗って、上に粉糖とレモンの皮のすりおろしを散らして、さらに焼きごてで

人生初めての本は、フランス一周から始まった!

休みで色々整理していたら、なんと懐かしいノートが。1994年4月から5月とある。

この本の目的は、日本でまだ知られていないフランス地方のお菓子とその背景について書くことだったので、もう一度現状のフランスを見たいと思い、旅を計画。フランス人の友人Isabelleや、今は三ツ星シェフになっているクリスチャン・レスケール、他パティシエたちに資料や本を沢山送ってもらって研究。もうみんなそんなことは覚えて

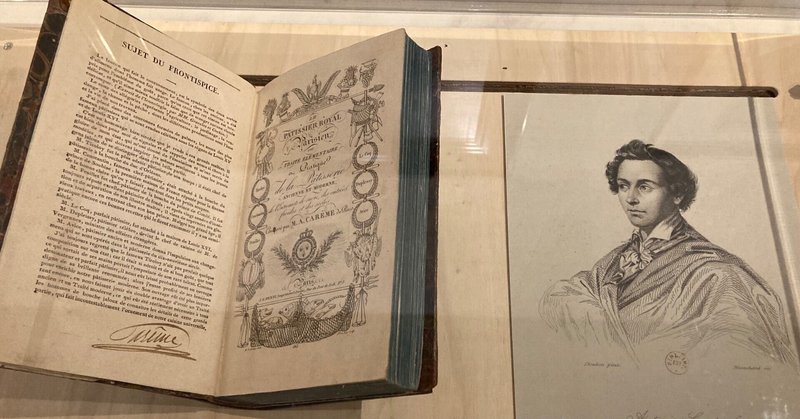

近代菓子の基礎を築いた偉大なパティシエ、アントナン・カレーム。5才で捨てられ、劣悪な厨房環境に悩まされたその生涯とは?

最近なんだかパリのピストロで、ヴォローヴァンが流行っていますね〜。19世紀の料理再来?

ヴォローヴァンとは、Vol au ventと書いて、風に飛ばされるくらい軽い食べ物ということで、折りパイ生地で器を作った中に、詰め物をする料理です。

フランス革命の6年前、1783年、その偉大なる菓子職人、アントナン・カレームは今のボン・マルシェあたりのバラックで生まれた。当時は革命の前で世の中が混乱していた