文科省による生成 AI の学校での活用についてのガイドラインまとめ (後編)

前編では、生成 AI の学校での活用におけるガイドラインの基本的な方針を確認しました。

後編では、ガイドラインが示す「生成 AI を活用するために必要となるポイント(情報活用能力の向上)」や、「生成 AI を教育現場で有益に導入するための戦略や取り組み」についてまとめていきます!

前編はこちら

生成 AI の教育利用の方向性

※ 1、2は前編にて確認ください。

3、「情報活用能力」の育成強化

学校内外における児童生徒を取り巻く環境が以下のような状況にある中で、情報モラル( 情報社会で適正な活動を⾏うための基になる考え⽅と態度 )を含む情報活用能力の育成を一層充実させていくことが重要となります。

スマートフォンなどが広く普及する中、学校外でも児童生徒が生成 AI を使う可能性が十分に考えられる。

フィルターバブル(自分の好む情報だけに囲まれ、多様な意見から隔離される)や、エコーチェンバー(同じような意見が、閉ざされた空間の中で反響して大きくなっていく)など、偏った情報に囲まれてしまう現象が増えてしまう可能性がある。

生成 AI の活用により、誤った情報が増加・拡散してしまう。

4、パイロット的な取り組み

生成 AI を学びで⽇常的に使用するためには、以下のような大まかな活用ステージを意識しつつ、段階的に行っていくことが考えられます。

生成 AI 自体を学ぶ段階(仕組み、利便性・リスク、留意点)

使い方を学ぶ段階( AI との対話スキル、ファクトチェックの方法など )

各教科等の学びにおいて積極的に用いる段階( 問題発見・課題設定、自分の考えを形成する、異なる意見を整理したり、比較したり、深めたりする )

日常使いする段階(生成 AI を検索エンジンと同様に普段使いする)

※ 生成 AI を取り巻く懸念やリスクに十分な対策が可能な学校において実証ベースで段階的に取り組む必要性を示すものであり、全ての学校で一律に実施すべきものではないことが留意事項として記載されています。

5、生成 AI の校務での活用

上記同様に、生成 AI の校務での活用に向けては、教員研修などの準備が整った学校での実証研究を推進し、実践例を創出していくことが必要となります。

実証研究にあたっては、生成 AI はあくまで「たたき台」としての活用であり、最終的に教職員自らが推敲・完成させることを共通認識として取り組むことが重要です。

また、実証研究を通して教員一人一人が新たな技術に慣れ親しむことで、教育活動で適切に対応する素地を作ることにつなげていく必要性も示されています。

校務における生成 AI の活用例として、以下の事例が挙げられています。

【 具体的な活用例 】

児童生徒の指導にかかわる業務の支援

- 教材や問題作成のたたき台として

- 生成AIを模擬授業の相手としての授業準備

学校の運営にかかわる業務の支援

- 各報告書、校務上の書類、研修資料、広報資料、挨拶文や式辞のたたき台として

学校行事・部活動への支援

- 校外学習などの行程作成、運動会の競技種目案、経費計算、文書作成のたたき台として

外部対応への支援

- 保護者宛の文書、外国籍の保護者のための文書翻訳のたたき台

上記のように、あくまで最終的な判断を人間が行うことを前提としつつ、授業や校務で幅広く活用を進めていくことが想定されています。

ここに挙げられてる業務以外においても、生成 AI の特質を理解して利活用を進めていくことが求められる旨が強調されてます。

その他の重要な留意点

教育現場で生成 AI を活用するにあたっては、以下の点に留意することが必要です。

【 個人情報やプライバシーに関する情報の保護の観点 】

- 個人情報やプライバシーに関する情報が生成 AI の機械学習に利用され、AI から回答として出力されるリスクがある。また、AI が生成した回答に不正確な個人情報やプライバシーに関する情報が含まれるリスクがある。

【 教育情報セキュリティの観点 】

- 生成 AI を用いた各サービスは「約款による外部サービス」に分類されることへの理解が必要。また、学校との間に特約を結ぶものとは異なるため、要機密情報( 教育情報セキュリティポリシーに関するガイドラインに示される重要性分類 Ⅰ~Ⅲ に該当する情報 )を入力しないように取り扱うことが必要である。

- 各学校設置者の定めるセキュリティポリシーに則り、適切な対応を取る必要がある。

【 著作権保護の観点 】

- 既存の著作物に係る権利を侵害することがないように留意が必要である。AI が生成したものに、他者の著作物との類似性及び依拠性がある場合は著作権侵害となり得る。

- 学校の授業においては、既存の著作物と同一または類似のものであっても、授業の範囲内で利用することは可能である。

- ウェブサイトへの掲載や、外部のコンテストへの提出など、授業目的の範囲を超えて利用する場合は、著作権者の許諾が必要になる。

上記のように、LLM(大規模言語モデル)の特性上、入力したデータが機械学習に利用される可能性や、情報セキュリティや生成物の著作権についての理解が主な留意点として挙げられています。これらの観点は、技術の進歩や法令の整備により将来的に解釈の変更が行われる可能性がありますが、現時点において想定される懸念であり、よく理解し、遵守すべきであると言えるでしょう。

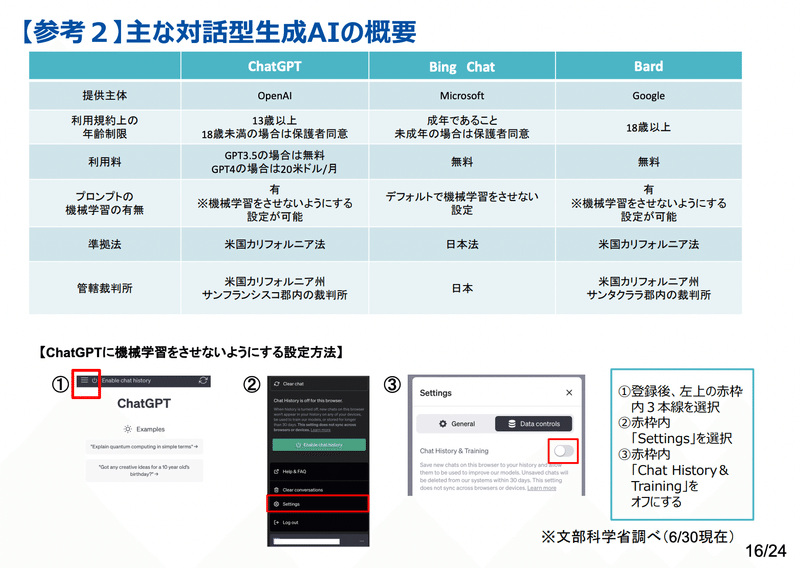

最後に、文科省は「各学校で生成 AI を利用する際のチェックリスト」を作成し、現時点で活用を目指すにあたって考慮が必要な点をまとめています。学校での利活用を検討する際に活用されてみてはいかがでしょうか。

まとめ

前編・後編と「文科省による生成AIの学校での活用についてのガイドライン」について確認してきました。

このガイドラインで、生成 AI が私たちの生活をより豊かにするための一つのツールであることを再認識するともに、情報活用能力を向上させること、個人情報やプライバシーの保護、教育情報セキュリティ、著作権保護などに関する知識を高めることなど、私達自身が生成 AI を活用するための力を身につける必要性を感じました。

「情報活用能力」という言葉を目にしたとき、高等学校でのプログラミング教育必修化、特に新学習指導要領の「情報科」が目指す方向性について解説されていた文部科学省 初等中等教育局 情報科教科調査官 鹿野利春先生(新学習指導要領公示当時)がお話されていたことを思い出しました。

「文系/理系を問わず、情報活用能力を国民的素養として身につけさせる」

情報活用能力は、国民的素養と考える時代にあって、その能力を高めていくことが、生成 AI をはじめ、今後新たに生まれてくる技術の活用につながり、結果、より豊かな生活が実現されるのだと考えます。これからの学校教育は、時代を生き抜くために必要な情報活用能力の育成を、これまで以上に重要視して取り組む必要がありそうです。

株式会社エデュテクノロジーでは、教育 DX によって先生方の働き方改革とウェルビーイングを向上する学校環境を整えるため、学習用端末を含めた ICT 機器の環境デザインや活用マニュアル等のハード設計から、ICT の強みを活かした授業デザイン等のソフトウエア設計やキーパーソンの育成までトータルに支援する「教育DXコンサルティング」を提供しています。長年培った経験とノウハウで、これからも児童生徒の学力向上に向けた「学びと ICT 」について、学校と教育委員会へのサポートを行っていきたいと考えています。

関連記事

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?