文科省による生成 AI の学校での活用についてのガイドラインまとめ (前編)

令和 5 年 7 月 4 日、文部科学省から『 初等中等教育段階における生成 AI の利用に関する暫定的なガイドライン(以下、生成 AI ガイドライン)』が教育委員会をはじめとする教育機関等に通知されました!

このガイドラインでは、ChatGPT に代表される生成 AI(人工知能が自動的に文書を生成する技術)の利用に関する教育現場での使用に焦点を当てています。

急速に進歩するこの技術が社会全体に広まりつつある一方で、児童生徒が生成 AI による回答を鵜呑みにしてしまったり、生成 AI を使用することでの思考力の低下が懸念されています。

ガイドラインの位置付け

このガイドラインは、一律に禁止や使用の義務づけを行う性質のものではなく、生成 AI を学習において活用する際の適否を判断するための参考資料という位置付けであり、あくまで現時点での見解を示す暫定的なものとなっています。

したがって、ガイドラインの公表後も、ルール作りの進展や科学的知見の蓄積の状況により、改訂の可能性があることが明言されています。

生成 AI の活用に際しての注意点

生成 AI の活用に際して、「理解しておくべきこと」と「想定される懸念」として以下のポイントが指摘されています。

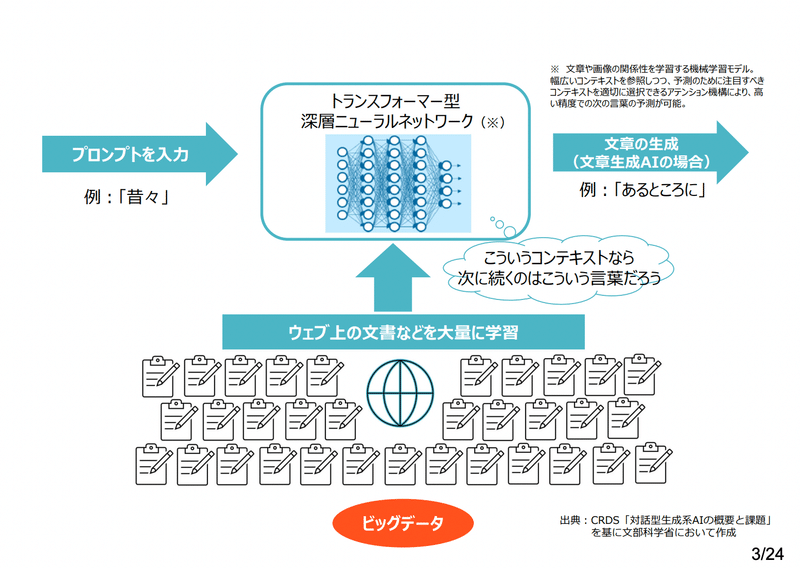

【生成 AI とは何か?】

生成 AI は大規模言語モデル( LLM:Large Language Models )を基盤としており、あらかじめ大量の情報から深層学習によってモデルを構築している。

LLM は入力された単語や文章に対して次に来る単語や文章を「統計的にそれらしい応答」として生成する。

意図した応答を得るためには、指示文(プロンプト)への理解と熟練が必要。

【誤った情報が示される可能性】

AI から生成される応答には誤りが含まれる可能性があり、事実と全く異なる内容や文脈と無関係な内容(ハルシネーションまたは幻覚)が出力されることもあるため、最終的な判断は自分で行うという態度が必要。

回答を批判的に検証するには、対象分野の知識と自身の問題意識、そして真偽を判断する能力が求められる。

【その他の懸念】

AI に自我や人格はなく、あくまで人間が発明した道具であると認識することが重要。

AI がどのようなデータを学習しているか、学習データの作成方法、アルゴリズムなどについての「透明性に関する懸念」がある。

機密情報の漏洩、個人情報の不適切な利用、回答内容に対するバイアスなど、「信頼性に関する懸念」も存在している。

生成 AI の教育利用の方向性

生成 AI の特性やそれに関わる懸念を踏まえた上で、教育利用に際しての基本的な考え方と方向性は以下のように示されています。

1、基本的な考え方

【生成 AI を活用する意義と注意点】

学習指導要領では、「情報活用能力」を学習の基盤となる資質・能力と位置づけ、情報技術を学習や日常生活に活用することの重要性を強調している。

生成 AI は新たな情報技術であり、多くの社会人が生産性向上のために活用している。この AI の仕組みの理解、学びに活かす視点、そして将来的に使いこなす力を育てる姿勢は重要である。

しかし、生成 AI は発展途上であり、その便利さの一方で、個人情報の流出、著作権侵害のリスク、偽情報の拡散、批判的思考力や創造性、学習意欲への影響など様々な懸念が存在している。

教育現場で生成 AI を活用する際には、児童生徒の発達段階を十分に考慮する必要があり、各種サービスの利用規約には年齢制限や保護者の同意が求められている。

【学習での活用について】

教育利用に当たっては、利用規約の遵守、生成 AI の性質やメリット・デメリットの理解、AI が自我や人格を持たないことの認識、AI に全てを委ねず自己の判断や考えが重要であることの理解が必要。

発達の段階や子供の実態に合わせた教育活動の見極めが重要であり、それによって個別の学習活動での生成 AI の適否を判断するべきである。またその判断には、学習指導要領に示す資質・能力の育成を阻害しないか、教育活動の目的を達成するか否かが観点となる。(=上記の観点が阻害される場合は生成 AI の利用を控えるべき)

これらについて適切な判断をするために、教師の側にも一定の AI リテラシーが求められる。

デジタル時代であるからこそ、学ぶことの意義についての理解を深める指導が重要となる。

人間中心の発想で生成 AI を使いこなすために、知識を学び、文章を読み解く力、物事を批判的に考察する力、問題意識を持つことなどの能力育成が重要である。

学びに向かう力、人間性等の涵養がこれまで以上に重要となり、そのために体験活動の充実やデジタルとリアルのバランス、調和に一層留意する必要がある。

【学校での活用】

活用が有効な場面を検証しながら、生成 AI の限定的な利用から始めることが適切。

個人情報保護、セキュリティ、著作権等に十分に留意し、一部の学校でパイロット的な取り組みを進め、その結果を検証し、今後の議論に資する。

学校外でも使われる可能性を考慮し、全ての学校で情報の真偽を確かめる習慣付けを含めた情報活用能力の教育活動を一層充実させる必要がある。これにより、AI時代に必要な資質・能力の向上を図る。

教員研修や校務での適切な AI 利用に向けた取り組みを推進し、教師の AI リテラシー向上や働き方改革に繋げることが必要である。

2、生成 AI 活用の適否に関する暫定的な考え方

子供の発達段階や実態を考慮すること、年齢制限・保護者同意などの利用規約を遵守することが前提

ChatGPT:13 歳以上、18 歳未満は要保護者同意

Bing Chat:成年、未成年は要保護者同意

Bard:18 歳以上

教育活動や学習評価の目的を達成する上で、生成 AI の利用が効果的かを判断する。

生成 AI への懸念に十分な対策を講じられる学校からパイロット的に取り組む。

【適切でないと考えられる例】

・情報モラルを含む情報活用能力が十分育成されていない段階において、自由に使わせる。

・各種コンクールの作品やレポート・小論文など、生成 AI による生成物をそのまま自分の成果物として提出する。

・創作、芸術の表現・鑑賞を伴う学習など、子供の感性や創造性を発揮させたい場面などで最初から安易に使わせる。

・情報の質が担保されないままでの調べ学習や教師から生徒へのフィードバック、教師による学習評価、人間的なふれあいの中で行うべき教育指導など、生成 AI からの回答をそのまま用いる。

【活用が考えられる例】

・情報モラル教育の一環として、生成 AI が生成する誤りを含む回答を教材として使用し、その性質や限界などを生徒に気づかせる。

・生成 AI をめぐる社会的論議について考えるための素材として活用する

グループワークで考えをまとめたり、アイデア出しの途中で議論を深めるために使う。

・英会話などの外国語学習、外国人児童生徒の日本語学習に活用する。

・生成 AI の活用方法を学ぶ目的で、自ら書いた文章を AI を使って推敲する。

・生成 AI を用いた高度なプログラミングや、児童生徒の問題発見・解決能力を積極的に評価する観点からのパフォーマンステストなど、学習活動を改善・深化させるための明確な意図をもった活用。

まとめ

生成 AI は、あくまでも私たちの生活をより豊かにするための一つのツールとして捉えられます。私たちは、生活の質を向上させるために、学習活用を含め AI を有効に利用するべきだと思います。

技術の進歩は本当に素晴らしいものですが、その活用方法が鍵となります。生成AIガイドラインを参考にしながら、新しい学びの可能性を探求していくことが、将来の学校教育において必要なことだと考えています。

後編へ

株式会社エデュテクノロジーでは、教育 DX によって先生方の働き方改革とウェルビーイングを向上する学校環境を整えるため、学習用端末を含めた ICT 機器の環境デザインや活用マニュアル等のハード設計から、ICT の強みを活かした授業デザイン等のソフトウエア設計やキーパーソンの育成までトータルに支援する「教育DXコンサルティング」を提供しています。長年培った経験とノウハウで、これからも児童生徒の学力向上に向けた「学びと ICT 」について、学校と教育委員会へのサポートを行っていきたいと考えています。

関連記事

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?