記事一覧

~卑弥呼共立前後の時代~ 弥生円形墓から萩原墳墓群・讃岐型前方後円墳への変遷 (更新:2024.7.11)

あくまで、考古学資料を調べ始めて間もない私の今の年代推定メモなので、調べながら随時仮説を更新していきます。

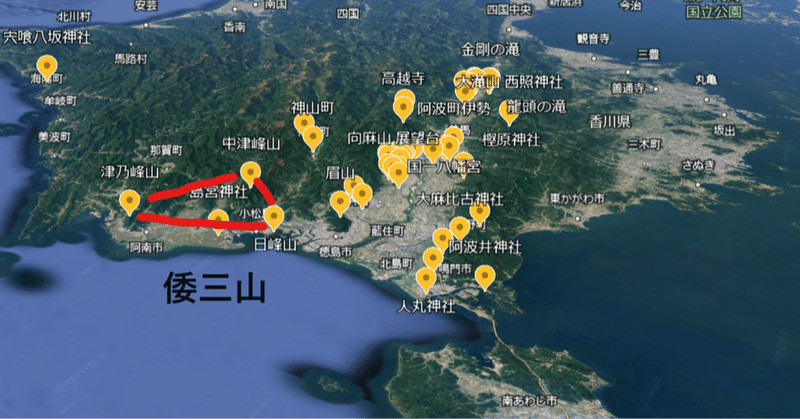

Ⅰ.弥生終末期には、吉備・播磨・讃岐・阿波の交流が深かったことがわかる考古学資料

弥生円形墓の拡散「古墳出現期の播磨」 岸本道昭

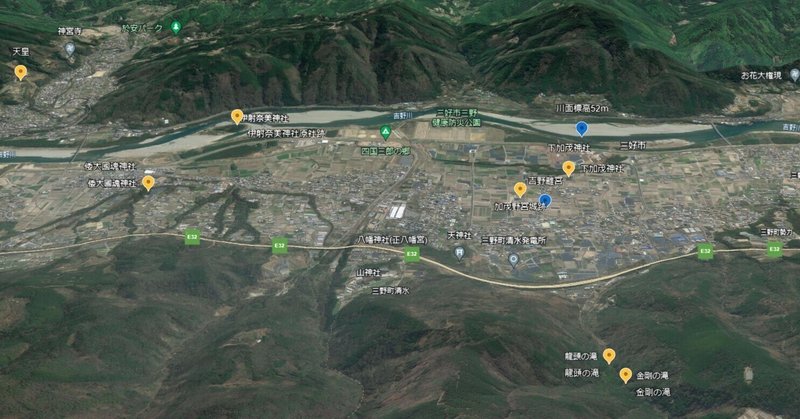

岸本道昭氏の『図:弥生円形墓の拡散』(2002「古墳出現期の土師器と実年代」資料「古墳出現期の播磨」)からは、 備讃播から阿波北東部→畿内への広がりが感じら

ジオ・ヒストリア風、飛鳥万葉集の舞台(阿波「狐の帰る國」より)

「狐の帰る國」坂東一男著、は徳島県旧勝浦郡多家良村(徳島市八多町)に生まれた実家に伝わる伝承をもとに、万葉集の舞台を説明した本です。

坂東氏は、「道は阿波より始まる」著者の岩利大閑氏とともに、阿波古代史を解き明かしてきました。

(「狐の帰る國」は発行元の京屋より直接購入できました。)

万葉集の時代の地形・情景を想像しながら google earth で阿波の空中散歩を楽しんでみましょう。

万葉集

ジオ・ヒストリア風、道具学 ~阿波・讃岐編~

最近、youtubeの「週末縄文人」を知り見てみました。

そこで縄文時代当時に使える道具だけで、生活を少しづつ豊かにしていく様を再現している様子を見ると、感動さえ覚えますね。

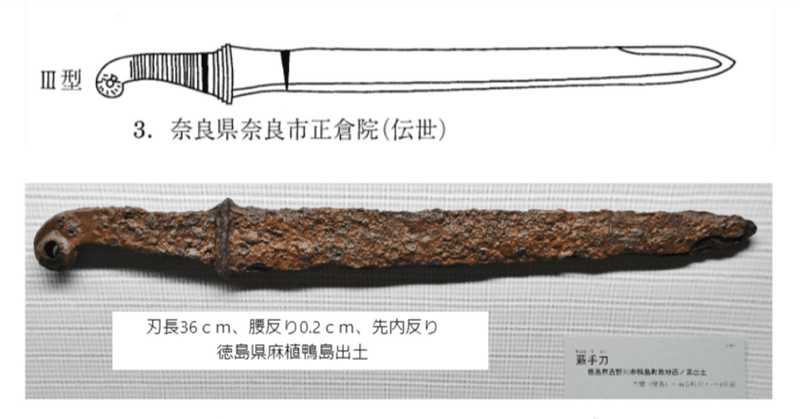

ここでは古代、地理的背景をベースに、先進道具の発達した讃岐・阿波(伊予の二名島)について紹介します。

弥生時代の先進道具が、讃岐・阿波から近畿へ広がった痕跡を紹介していきます。

~縄文から弥生にかけて、先進実用工具の発

ホツマツタエと阿波の関連

あるホツマツタエの研究者に質問してみました。

問い)ホツマツタエは阿波発祥ではないですか? アワミヤは阿波のことではないですか?

答え)たしかに、ホツマツタエは初期にしばらく四国にあったようです。

ホツマツタエ前半にあたる天(あ)の巻、地(わ)の巻が完成した後、

四国のトツ宮(アワ宮)にて保管されていたといいます。

トツ宮(アワ宮)は通説では、香川の金刀比羅宮のことと言われているようです。

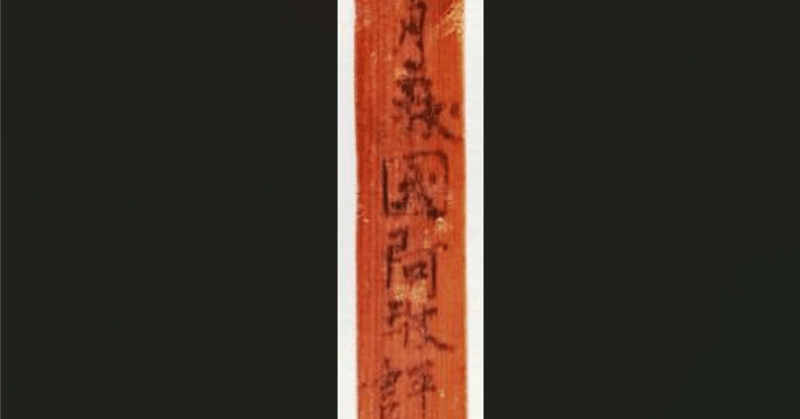

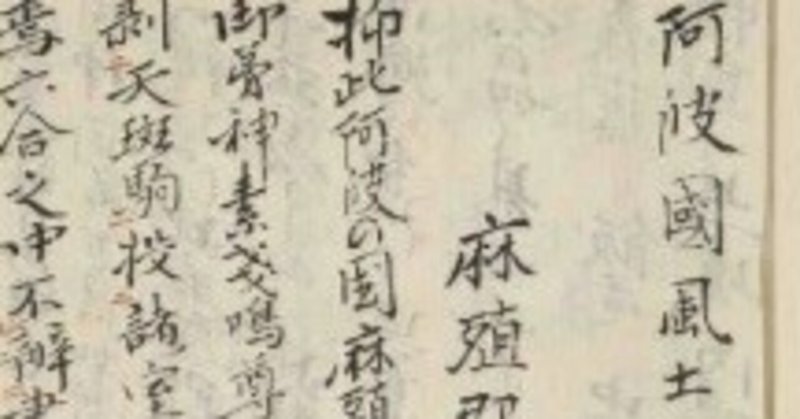

阿波古代史を知るための公開古文書リスト、「阿波國風土記」他(更新2024.5.13)

阿波邪馬台国説を提唱する、先人の調べた資料・痕跡をたどるために、

とくに、ネット上で無償公開されて読めるものを中心にピックアップした資料を列挙して紹介しておきます。

※なにゆえ古代史であり、それぞれの内容の真偽は不明です。

私は、先人の説におおむね賛同しており、阿波から始まった政権が奈良平城京に遷都したと考えています。

ただし、近年までの考古学的成果を踏まえて、少し修正すべき点もあると思います