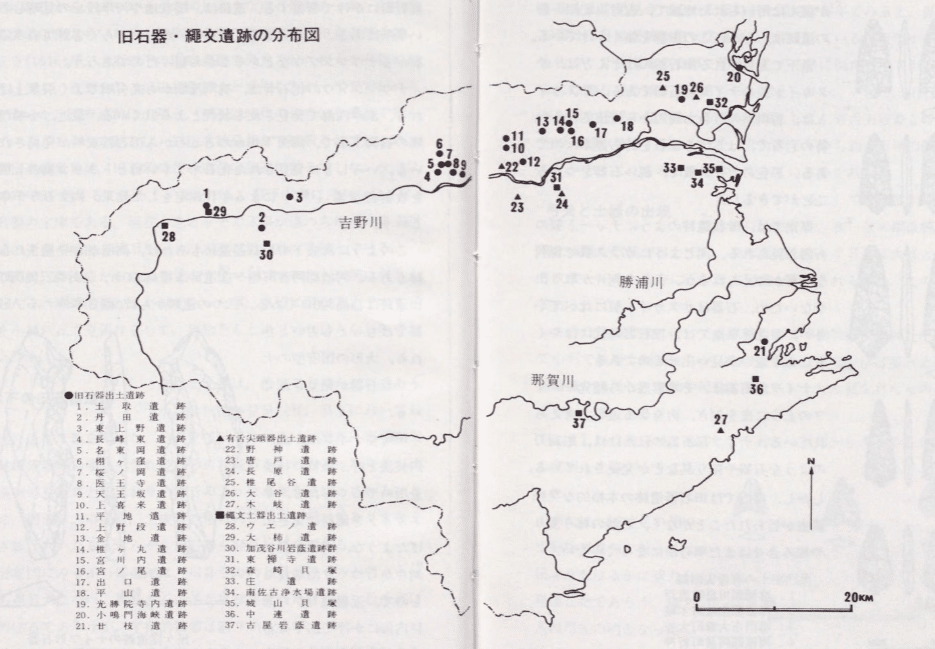

卑弥呼の時代の埋もれた阿波考古学成果

「邪馬台国阿波説」の考古学的根拠となる文献・調査報告書を紹介します。

ここでは、「邪馬台国」と通称されるものは、東瀬戸内連合国家としての倭(やまと)政権と考え、のちに奈良へ遷都した大倭ヤマト政権の母体となるものとの考えに基づいています。

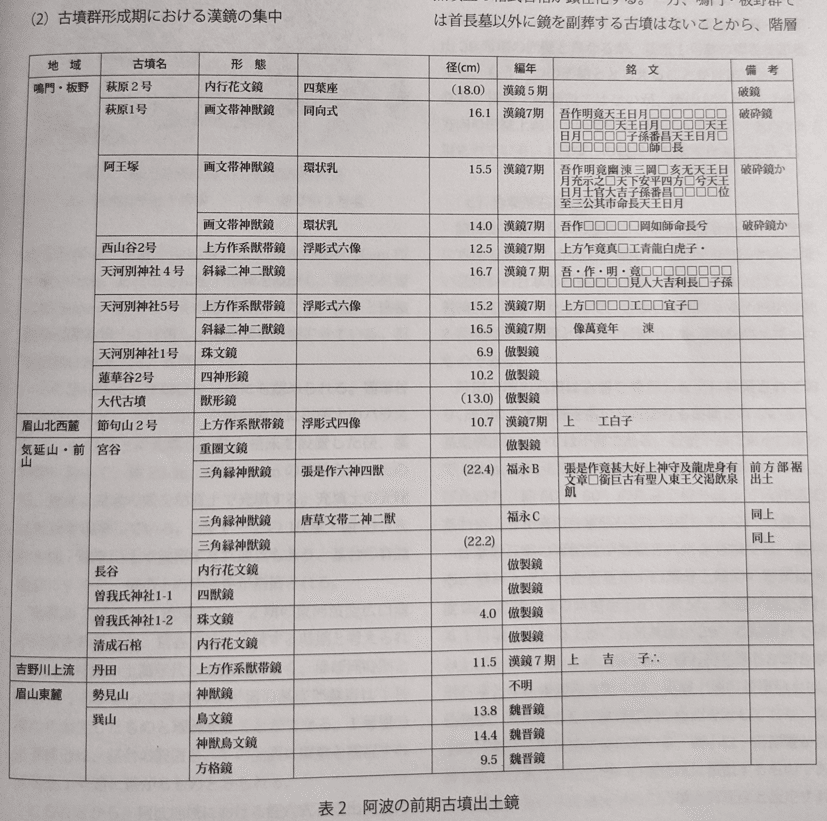

・魏志倭人伝の卑弥呼の鏡は、画紋帯神獣鏡と考えられるようになった。

考古学の師匠から伝授されたもののうちから主なものをピックアップしました。

また、阿波弥生終末期考古学者のキーマンは、徳島県の古墳発掘を長年手がけてきた菅原康夫氏でしょう。彼の調査報告書・論文は読みごたえがあります。

楯築遺跡から纏向遺跡への変遷過程を知る

魏志倭人伝に記述される卑弥呼の時代は、弥生終末期と呼ばれる3世紀中頃。

その前の2世紀ごろにもっとも繁栄していたとされる有名な岡山倉敷地方の楯築遺跡。

ヤマト政権の始まりとされる、(定説の3世紀ではない)4世紀奈良纏向遺跡の間を埋めるのが考古学調査の大命題です。

楯築墳丘墓発掘報告書 2022

https://ousar.lib.okayama-u.ac.jp/ja/63034

前方後円墳の成立過程を知るうえで、ぜひ読んでおきたい文献です。

遺跡文献 【岡山県】【広島県】【鳥取県】【島根県】【香川県】【愛媛県】【兵庫県】【京都府】【奈良県】【福岡県】【佐賀県】のみ。

上記の楯築墳丘墓発掘報告書の遺跡文献には【徳島県】の欄が無いのが不思議です。

本文記載内容が良いゆえに、意図的に隠したのかとも思えるほどですね。

菅原康夫氏の調査報告書

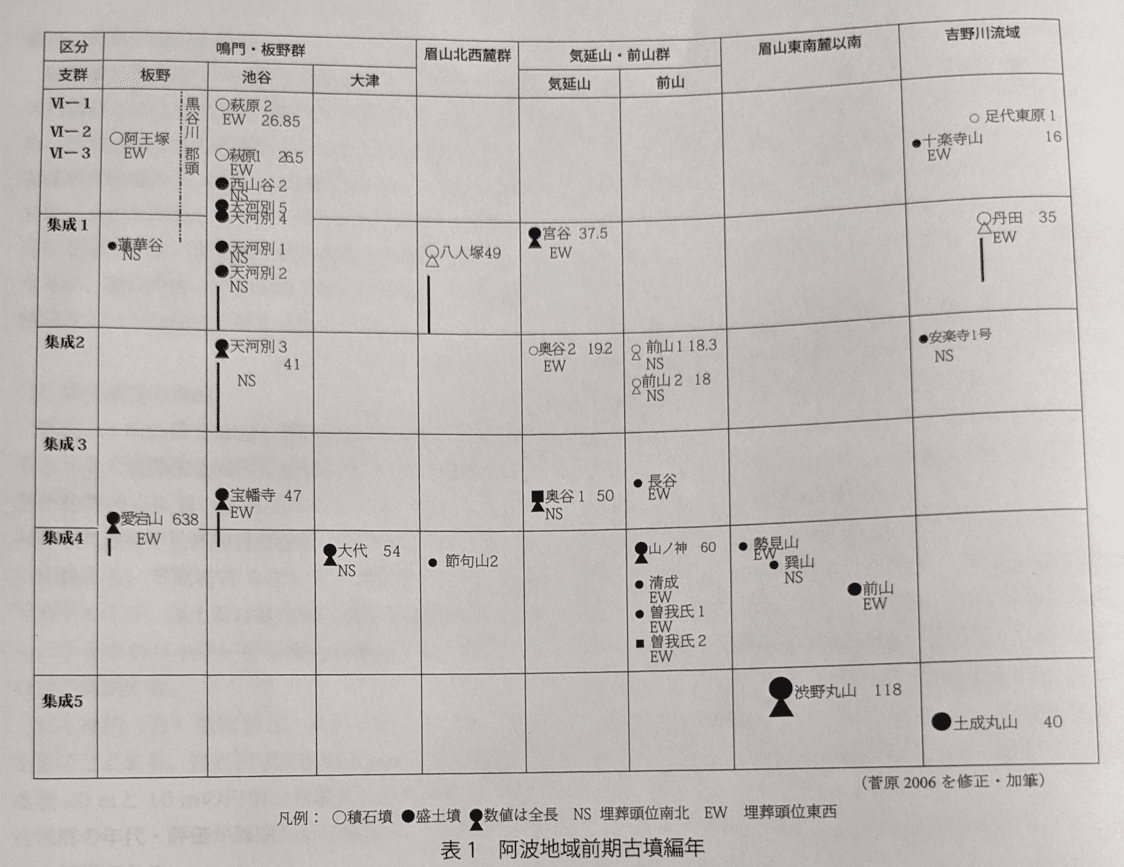

「鳴門・板野古墳群の特質と阿波古墳時代前期首長系譜の動態」

研究紀要「真朱」第9号 2011 菅原康夫

徳島県内だけでなく、徳島の青石(結晶片岩)を使っている、摂津・河内・大和地域などとの関係にも言及しています。

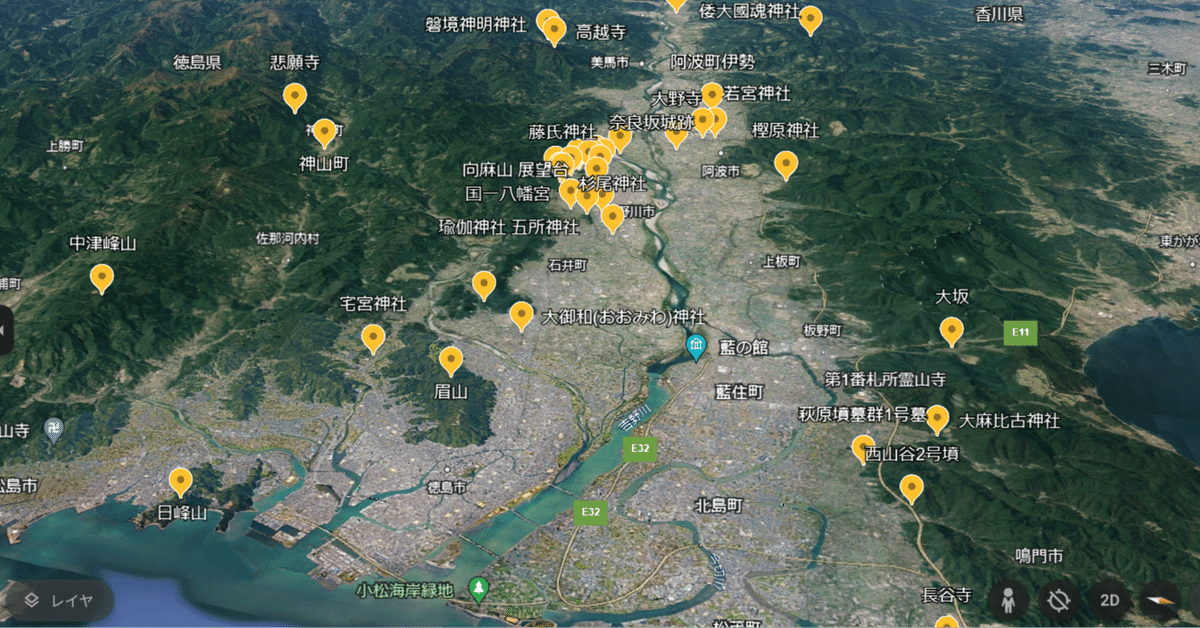

また、阿波説では「卑弥呼」の墓が天石門別八倉比売神社の気延山にあるとよく言われていますが、考古学的には、気延山とその周囲はすくなくとも4世紀以降で7世紀くらいまでであり、いわゆる「卑弥呼」の墓ではないと考えられています。当時の首長墓は鳴門・板野古墳群です。

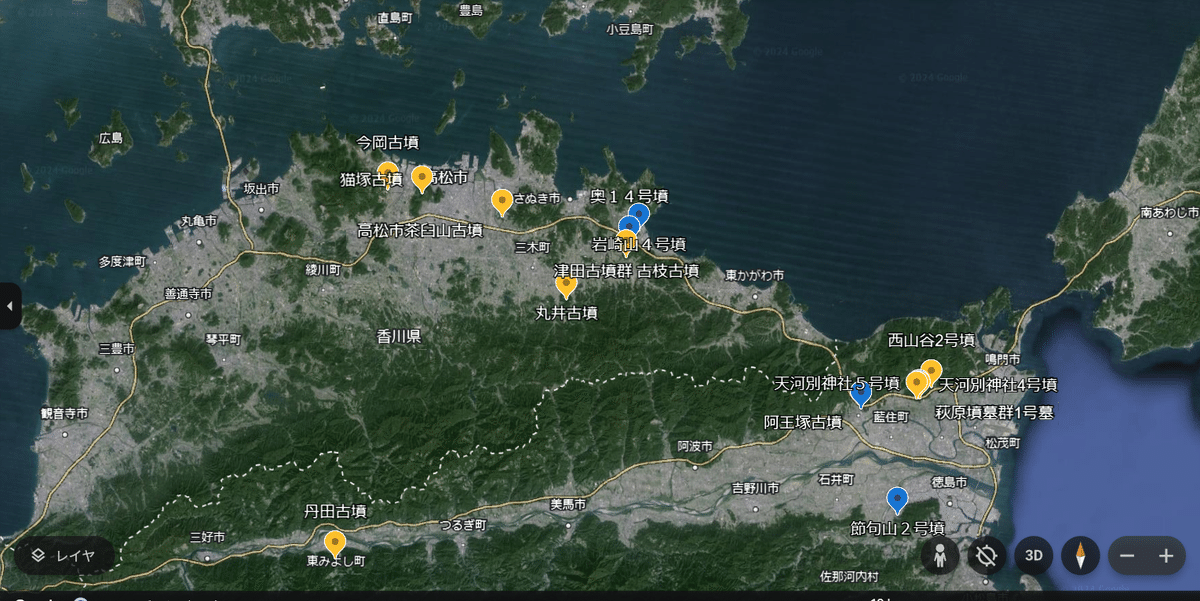

※鳴門・板野古墳群は、継続的に漢鏡を確保し得た阿波地域唯一かつ最古の首長系譜と評価することができよう。

気延山・前山群では、倣製鏡を副葬する円墳・無墳丘の箱式石棺が顕在化する。

季刊考古学・別冊41 四国考古学の最前線 雄山閣

阿波・讃岐出土の漢鏡7期鏡 森下章司 2023年

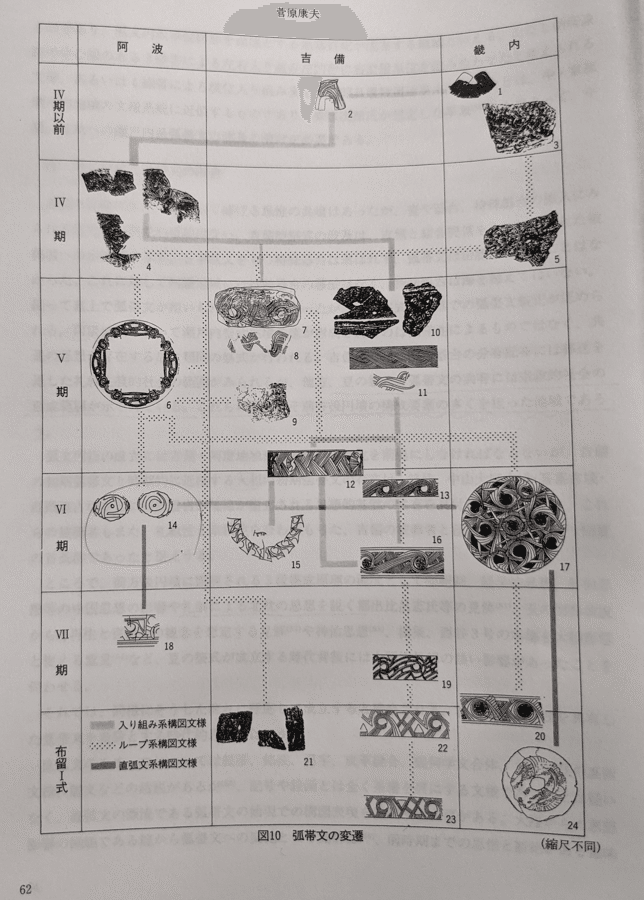

「吉備型祭式の波及と変容-弧帯文の生成と思想的背景-」

研究紀要「真朱」第2号 1993 菅原康夫

弧帯文の発展歴史は吉備と阿波が畿内より古く、並行的に進化してきたということが考察されています。

弧帯文土器 阿波の黒谷川郡頭遺跡

萩原墳墓群 1983 菅原康夫

萩原2号墓発掘調査報告書 2010 菅原康夫

萩原墳墓群と纏向ホケノ山古墳の関係を説明しています。

菅原康夫氏の報告書を補完する、吉木誉絵さんの論文 2022年5月

これは最近の論文であり、萩原墳墓群と纏向ホケノ山古墳の関係を説明しています。

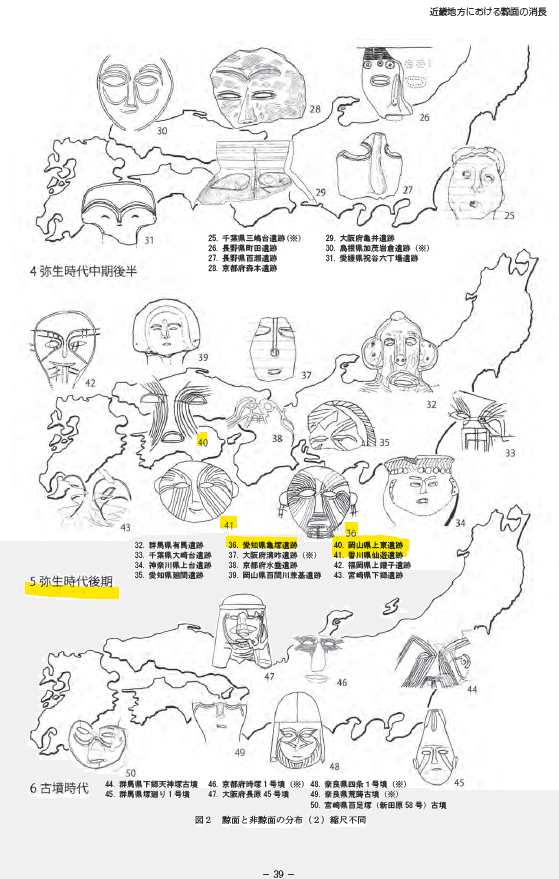

近畿地方における黥面の消長 設楽博己

『纒向学の最前線』纒向学研究第10号 2022年7月刊行より

弥生終末期に吉備・播磨・讃岐・阿波の交流が深かったことが明らかになっており、瀬戸内海を制圧した勢力から共立された倭王の存在、そこからつながる勢力が、後々に平城京遷都したものと考えるのが自然でしょう。

近畿地方で典型的な備讃濃尾型黥面絵画が認められないことは、イレズミに関して吉備地方や濃尾地方と距離を置いていたとみなすべきだろう。近畿地方では弧帯文はわずかに取り入れるものの、黥面に積極的ではない。備讃濃尾型黥面は京都府域に類例はあるものの、大和地域ではまだ検出されていない。

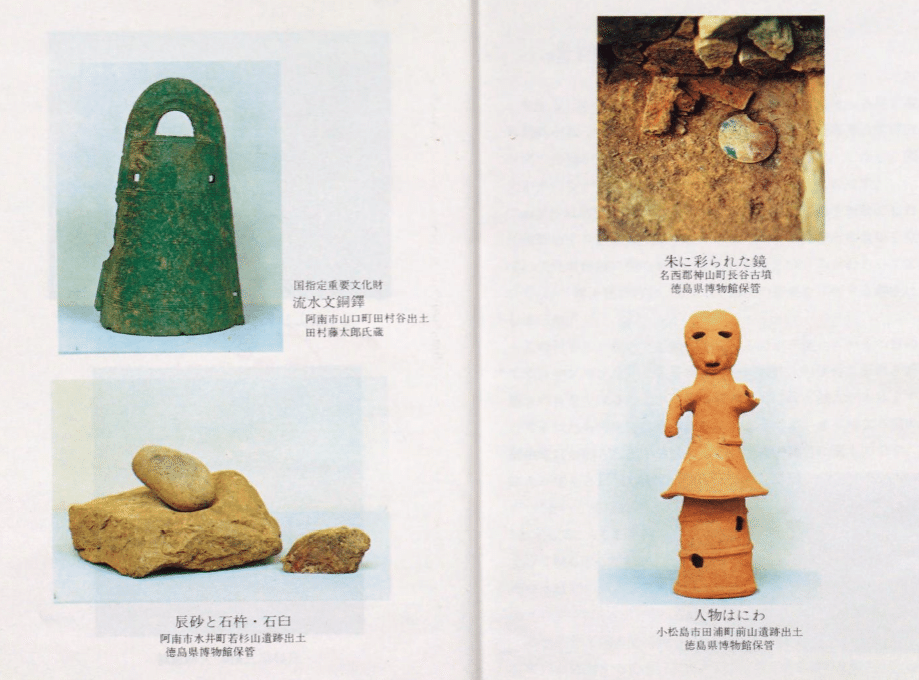

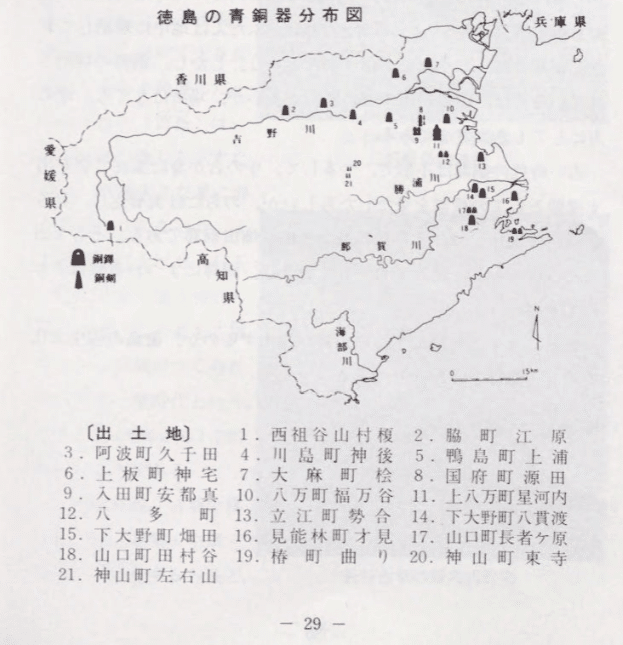

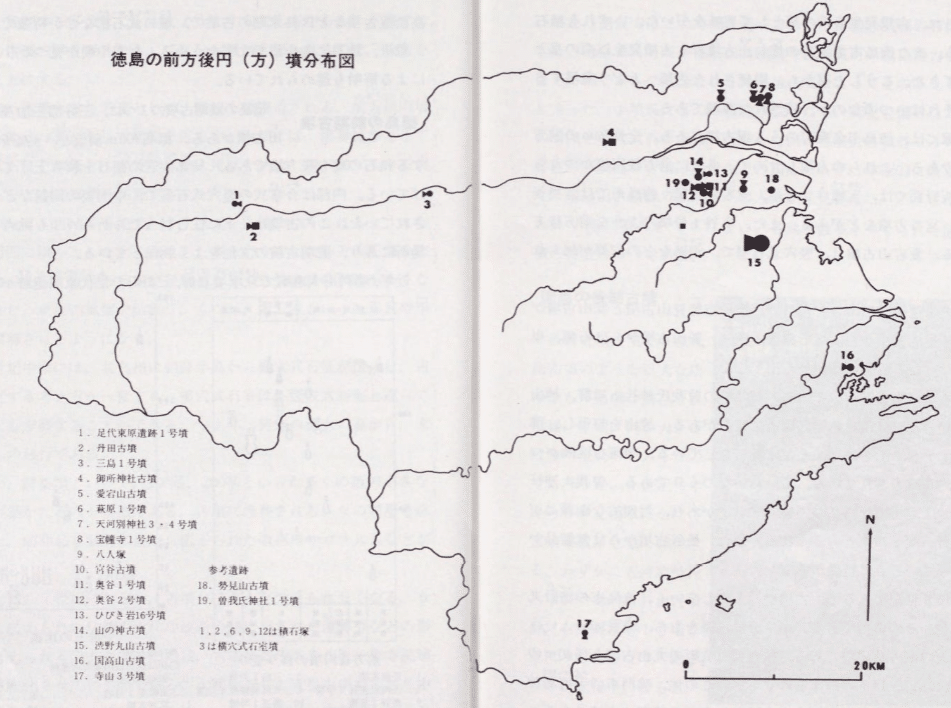

おまけ:徳島の遺跡散歩 1985

国会図書館デジタルコレクションで公開されている古い本ですが、徳島の古墳群全体をざっと把握するには役立ちます。

徳島の遺跡散歩 (徳島市民双書 ; 19)

天羽利夫, 岡山真知子 著 徳島市立図書館, 1985.3

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?