#音楽制作

c++で音楽制作 音楽を作る

fendoapです。 max for liveとか作ったりしています。

c++の学習も兼ねて音楽を作り始めました。portaudioのドライバだけ用意して色々自作していってます。

前回、前々回

こんな感じで作っています。ディレイを実装したのでリバースディレイをつくりました。

exeファイルを他のwindows機で実行したもの。

これで出来た実行ファイルの容量が354KB。なのでwavフ

プレインミュージック(Plain music)について

fendoapです。

プレインミュージック(Plain Music)という分類についてのメモ

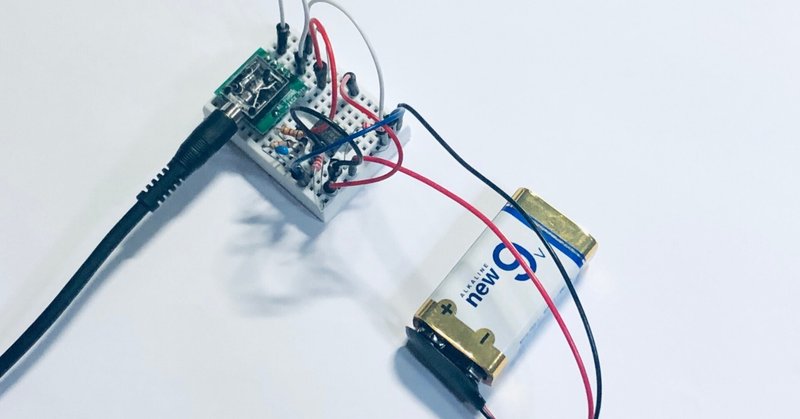

これは矩形波のアナログオシレータ 2~300円で作れる。矩形波 回路とかで調べると出てくる。これは単音のビープ音しかならないけど、レゾネータとかオクターバーとかで重ねたりリバーブなんか掛けたりするとドローンサウンドになっていい感じになった。すごくシンプルな音源?音源とも言えないかもしれない。でも