卑弥呼が最後に闘った男、卑弓弥呼

今回は、狗奴国について考えてみたい。

狗奴国とは何かというと、魏志倭人伝の中で「卑弥呼に従わなかった南の国」とされるところだ。

邪馬台国は、ここと戦争をしてたらしい。

それも短期決着とならず、勝敗の結果も魏志倭人伝に書かれてないところを見ると、狗奴国は結構善戦していたのではないだろうか。

大国に対して一歩も引かない気の強さといい、なかなか骨のある国である。

この国は男王のシステムらしく、その王の名は卑弓弥呼と記述されている。卑弓弥呼の読み方には諸説あって、「ひみここ」とか「ひみくこ」とか「ひめこそ」とか、とにかく卑弥呼とよく似てて紛らわしいんだ。

まさか、兄弟じゃないよな・・?

この名前の漢字の並びを見てると、卑弥呼の名に「弓」を足しただけなんだよ。

「弓」という字を見てひとつ思い出したのが、記紀にも書かれてる「海幸彦と山幸彦」の伝承である。

これは九州が舞台の伝承で、天孫の息子である兄弟ふたりが喧嘩をしてしまうという話なんだが、喧嘩の発端は「お互いの道具を交換しよう」と山幸彦が言い出したことに始まるんだ。

それで海幸彦が釣り針を弟に渡し、山幸彦は弓を兄に渡した。

その後、山幸彦が釣り針をなくしたことから大騒動が起きるんだが、結果的に山幸彦が喧嘩に勝ち、最後は海幸彦が弟に忠誠を誓うというオチだっけ。

で、ちょっと気になるのが、この時に山幸彦から海幸彦に渡された弓は結局どうなったのよ、という点。

多分、海幸彦が借りっぱなしになってるんじゃないかなぁ。

もしそうだとすると、やがて海幸彦は熊襲の祖先となる男なので、その末裔である熊襲の一族がその弓を持ってた可能性があるんだ。

つまり、狗奴国=熊襲の国という前提にして考えると、その「弓」という字が国王の名前の中に入っててもおかしくはないんじゃないかな、と。

まぁこれは、邪馬台国が近畿じゃなく九州にあったという前提なんだけどね。

実際、多くの学者が狗奴国=熊襲の国という説をとっている。

となると、場所の限定までは難しいにせよ、とにかく九州南部だね。

大体のイメージとして、熊本、鹿児島といったところか。

これに宮崎まで含めるとなると、西都原古墳の規模からして狗奴国は強大な国だったことになる。

そもそも宮崎は天孫降臨の地であって、この時代に神武天皇がいるかは別にしても、あの天孫族まで巻き込むのはちょっとなぁ・・。

しかし、仮に宮崎まで巻き込んだら勝ち目が出てくるのか?

いや、それでも結構キツイと思う。

ちょっとこれを見てくれ。

これは九州における副葬品の出土を示した図なんだが、見ての通り、九州は北部優勢の構図なのよ。

そりゃそうだよね。

だって半島と行き来するのに最も有利なロケーションなんだから、鉄の入手も南部に比べて有利である。

古代の戦争は鉄の有無で勝負が決まるのは、世界史でもヒッタイトが証明している。

と考えると、狗奴国に勝ち目はほとんどなかったと思うんだ。

ただ、どうも善戦できてたっぽいことを考えると、これはきっとあれだな、海から攻めたんだよ。

なんせ海幸彦の末裔なんだから、要は海人族ってことでしょ。

ちなみにヒッタイトって、「海の民」に滅ぼされたんだわ。

狗奴国は南部というロケーションの悪さから半島と交易するのは難しかったにせよ、逆に琉球など南方と交易してた可能性もあるんだよね。

そんな遠い所まで古代の船で行けるか?と思うだろうけど、私は海人族なら可能だったと思う。

そこで鍛えた操船技術をもって、邪馬台国と互角の戦いをしたんじゃないだろうか。

上の図は東京大学の研究グループが出した県別縄文人ゲノムの調査結果で、見ると九州の中で鹿児島が突出して縄文度が高いんだよね。

この極端なデータの出方は、熊襲が縄文人だったことを示してるんじゃないだろうか。

邪馬台国との戦争、およびその後のヤマト王朝による討伐などで狗奴国の民は九州の最南端まで避難したと見るべき。

つまり、邪馬台国との戦争は勝てなかったんだね。

戦争中に卑弥呼が死んだからあるいはと思ったけど、よく考えたらその後に新女王が立ったわけで、もし男王国の狗奴国が勝ってたら男王が立ってないとおかしいもんな。

このデータを見る限り、あと縄文度が高い地域は東北と出雲ということになる。

東北はもともと縄文人の縄張りだったし、俗にいう蝦夷ってやつだな。

しかし意外なのが、近畿の極端な縄文度の低さだ。

これだと、九州から東征してきた天孫族、および先に近畿を支配していたというニギハヤヒ、その両方が渡来系だったという裏付けになってしまうよ。

確か神武天皇は国津神の一族と結婚したはずなんだが、その一族もまた渡来系だったのか?

正直、どうなってるのかよく分からん。

あるいは、天孫を遣わした「高天原」とは中国大陸のことだったの?

それ、なんかイヤだなぁ・・。

上の表は、縄文~弥生時代の地域別人口を表したものである。

見れば分かると思うが、縄文時代は完全に東高西低である。

そして弥生時代には渡来人の入植によって爆発的人口増加になってて、九州と四国で10倍、近畿と中国では20倍。

というか、逆に縄文期の近畿・中国・四国の過疎っぷりは酷すぎる。

五千人にも満たないなんて、そりゃ現代に縄文人ゲノムが出ないのも納得だわ。

いや、それでも出雲の方はなぜ現代に縄文人ゲノムが高く出てるのかが説明つかない。

これ多分、戦争の余波か何かで縄文人が移動してるね。

あと気になるのは、割と忘れられがちだけど関東の存在。

弥生期の関東は、九州や近畿に匹敵する10万という大規模な人口を抱えている。

きっと強い王もいただろう。

ヤマト王朝は、ここをどうやって攻略したのかが謎である。

やっぱ、あれか?

ヤマトタケルか?

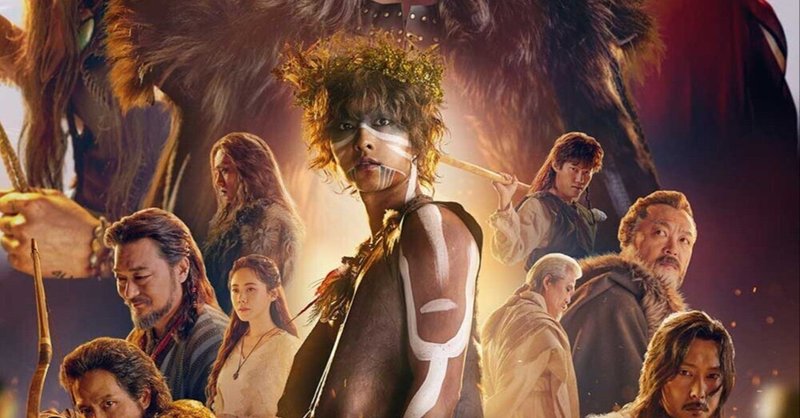

海人族というのは大体こういうイメージらしい。

つまり卑弓弥呼って、こんな男だったのね。

結構強そう。

というか、実際強かったと思うんだよね。

縄文度の高い薩摩が、戦国時代に島津最強説が出るほど強かったのは有名な話だ。

なんせ縄文人って、生粋の狩猟民族だから。

武器のスペックは邪馬台国に劣っただろうが、身体能力では上回ったんじゃないかな。

同じく縄文度の高い沖縄を見れば分かると思うけど、あそこはボクシングで軽量級の世界王者を何人も輩出してるよね。

サイズはないけど、体幹がしっかりしてるんだ。

ちなみに海人族という概念は東大の宝賀寿雄先生が提唱したものらしくて、それは朝鮮半島南部系、インドネシア系、中国系の3系統があるという。

宝賀先生いわく、縄文人はこのうちのインドネシア系に該当する、と。

ただし近年のゲノム研究において、縄文人とインドネシアの人種との近縁性は特に見つけられてないんだけどね。

さらに宝賀先生いわく、弥生時代に日本に入植した渡来人もまた海人族で、これは中国系に該当するという。

ということはあれか、九州は全体的に海人族がほとんどだったということか。

となると、邪馬台国vs狗奴国は海上決戦だった可能性もあるな~。

そして海上決戦に敗れた狗奴国の船団が、迂回してそのまま出雲に避難した可能性も考えられないだろうか。

そうだとすれば、局地的に出雲だけ飛び地で縄文ゲノムが高いことの説明がつくからね。

何にせよ、最後は卑弓弥呼が降伏して戦争は終結したと思う。

しかし、やはり私が気になるのは、この時に日向の天孫族はどうしてたのかということだ。

ひょっとしたらだけど、戦乱のドサクサで九州外へ避難してないか?

もし記紀の記述を信じるなら、彼らの東征の行程は大分県→福岡県→広島県→岡山県→大阪府→和歌山県→奈良県、という流れである。

それも福岡で1年滞在し、広島で7年滞在し、岡山で8年滞在するという、やけにスローペースな東征なのよ。

仮に「福岡で1年」が邪馬台国との戦争だとして、そこで敗れて東に逃げ、広島の豪族に保護を求めて7年、岡山の豪族に保護を求めて8年、って感じで、私は義経の逃避行みたいなイメージがどうしても浮かぶんだよね。

何にせよ、神武東征には必ず九州を離れなければならないキッカケがあったはずなんだ。

その理由を考えると戦争が最もしっくりくるし、それも敗戦→逃亡という形が一番ツジツマ合うんだよ。

海幸彦の末裔は海路で出雲に避難し、山幸彦の末裔は陸路で近畿に避難した。

大体は、そんなイメージかな。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?