「ファンタスティックプラネット」を見て、日本アニメとは?を考える

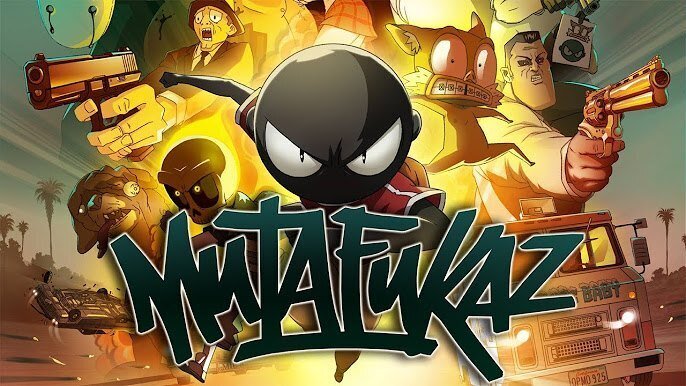

「ムタフカズ」というアニメ映画、知ってる?

一応、元SMAPの人が主演声優やっててそれなりに話題になったやつだが、なんか今まであまり興味が湧かず、放置してたんだわ。

それを先日、ようやく見た。

やっぱ、STUDIO4℃のアニメというのは押さえときたいからね。

でさ、感想として、色々と思うところがあったんだ。

まず、絵柄を見て事前に想像してたものと内容が全く異なっており、これはめっちゃバイオレンス描写のキツいやつじゃん。

銃をバンバン撃って、バタバタと人が死んでいく。

絵の感じだと小学生が見ても大丈夫そうなやつなのに、実際は全然違う。

あと、一番驚いたのはオチである。

こういうアクション系は最後にラスボス倒してカタルシスを得るのがお約束だろうに、これ、そういうオチじゃないんだ。

オチを具体的にいうと(・・あ、ネタバレごめん!)

・ラスボスは健在

・主人公は中ボスみたいな奴にボコボコにされる

・中ボスは主人公とは関係ない別の奴らが倒す

・主人公とヒロインは結ばれず、離ればなれになったきり

という感じになっていて、大して何も解決してないし、かといって続編あるような雰囲気でもないし、もや~っとしたものを残す締め方だったんだよね。

めっちゃ違和感あったので「誰が脚本書いてんだ?」と見ると、

ギョーム・RUN・ルナール(フランス人)

つまり、この映画の監督さんが脚本も書いてたんだ。

どうやらこの映画、日仏合同制作のものっぽい。

さすが、STUDIO4℃。

確か、「鉄コン筋クリート」の時もアメリカ人監督だったもんなぁ。

そして今回はフランス人。

このギョームという人、本職は漫画家らしい。

有名な人なんだろうか?

だけど、この映画の脚本がフランス人の書いたものだと知り、腑に落ちたというのはある。

フランス人が描く漫画、俗にいう「バンドデシネ」というやつだが、これは割と辛口なオチが多いんだよね。

いわゆるオトナ向けの作風、あるいはフランス映画風(ハリウッド風の逆)ともいえるのがバンドデシネである。

バンドデシネで最も有名なアニメ映画といえば、多分「ファンタスティックプラネット」だろう。

カンヌ映画祭で賞を獲ったやつだし、意外と見たことある人多いんじゃないだろうか。

日本のアニメとはやや系統が違い、アートを感じさせる作風である。

あまりにも諸星大二郎の画風と酷似してるので、一瞬「諸星さん映画作ったのか?」と思ったが、全く関係ありません(笑)。

しかし、さすがは芸術の国である。

どうやらフランスって、日本と少し漫画・アニメの捉え方が違うっぽい。

そもそも、バンドデシネってハードカバー本なのよ。

そりゃ、日本にもハードカバーの漫画はあるにはあるが、どっちかというと珍しいでしょ。

あと、何より驚くのは、フランスには漫画雑誌が存在しない、ということ。

えっ?

じゃ、バンドデシネはどこで連載してんの?

どうやら、それらはほとんどが「描き下ろし」らしい。

日本みたく締め切りに追われて、編集さんのプレッシャー受けながら必死に描いてるスタイルと異なり、悠々と時間をかけて丁寧に本作りをやっているみたいだね。

なるほどな~。

どうりで、向こうのは作画が異様に綺麗なわけだ。

だけどさ、そうなると当然制作のペースが日本のより遅くなるわけで、必然として【需要⇔供給】のバランスに偏りが出てしまう。

・・そう、そこで日本の漫画の投入ですよ!

もともと需要に対して供給が少なすぎる市場、そんなところに日本の漫画を放り込んだら、もはや「入れ食い」状態は当然の帰結である。

漫画のみならず、メディアミックスでアニメも並行して市場に放り込むと、これまた「入れ食い」状態。

その結果、こんなことになりました↓↓

こういうの見て、私は思うわけよ。

漫画=芸術というバンドデシネの文化は、あくまでも作り手側のロジックだったんだな、と。

受け手側は、芸術とはやや言い難い日本の漫画を嬉々として受け入れてるんだから。

そりゃそうだと思う。

いくら高尚なフランス料理の国だろうと、フランス料理以外食べませんとか国民はひと言も言ってないからね。

腹減ってるところに、ハンバーガー的なファーストフードとかを出されでもすりゃ、そりゃもうガツガツと食っちゃうのよ。

やっぱテリヤキうめ~、とか言いつつ。

・・いや、誤解のないように。

これは、バンドデシネを否定した現象ではない。

バンドシネはバンドデシネで依然価値があり、事実、日本の大友克洋、松本大洋、宮崎駿といった大御所たちがバンドデシネを崇拝してるんだから。

つまり、日本の漫画とバンドデシネは別腹。

日本のコンテンツが向こうで売れてるのは

「日本のものがフランスのものより優れてるから」

という解釈をしてる人が多いと思うけど、それ、ちょっと違うと思うぞ。

いや、日本の漫画・アニメが優れてるのは確かなんだけどさ。

さて、上の画は前述「ファンタスティックプラネット」監督・ルネラルーの長編アニメ2作目、「時の支配者」である。

「ファンタスティックプラネット」を見た人でも、意外と「時の支配者」は見てないんじゃないだろうか。

ぜひ、見てくれ。

個人的には、芸術面はともかく、面白さでいうとこの2作目の方が上だったから。

物語としては、ある惑星にひとり遭難してる少年と、その救助に向かう一団との交信を通じた交流、といったところか。

この少年は助かるんだろうか?とハラハラする一方、実は終盤、あっと驚く仕掛けが仕込まれていて、いわゆる「ドンデン返し」系のプロットである。

さすがにこれはネタバレするとツマランので、詳しくは作品を見てくれ。

バンドデシネらしい、切なさのようなものもある締め方で、やはりフランスはアニメであってもオトナ向けなんだな・・と思ったよ。

いや~、ルネラルー監督っていいなぁ。

じゃ、ここで彼の作風を分かりやすく把握してもらう為に、彼が1965年に作った短編アニメ「かたつむり」をみてもらおう(約10分)。

どう?

ある意味、諸星大二郎っぽいでしょ(笑)。

1965年だから、日本でいえばモノクロの「鉄腕アトム」やってた頃だね。

私が「鉄腕アトム」と見比べてみたところ、両者の大きな違いは作画枚数だと思う。

おそらく、「アトム」の方が圧倒的に多い。

きっと多くの人が

作画枚数の多いアニメ=優れたアニメ

と解釈してると思うが、私はそれ、少し違うと思う。

確かに「かたつむり」は作画枚数少なそうだけど、その分、めっちゃ丁寧に描き込んであるのよ。

ちなみに、巨匠・宮崎駿は、アニメ「鉄腕アトム」のことをクソみたいに言ってます(笑)。

まぁ、手塚治虫を擁護するなら、彼はウォルトディズニーみたいなアニメをやりたかったはず。

ある意味、ルネラルー監督とは真逆のアプローチさ。

アニメ黎明期、おそらく世界には2軸あったんだと思う。

・ウォルトディズニー的なアニメ(アメリカ)

・バンドデシネ的なアニメ(フランス)

宮崎駿も高畑勲もその両方から学んでるわけで、イイトコ取りをして日本のアニメの基礎を作ったわけさ。

いまや、日本・アメリカ・フランスが世界の3強(日本の1強と驕らないでください)。

皆どうしてもウォルトディズニー的なものにばかり目を奪われがちなんだけど、ひとつ、バンドデシネ的なものの価値も理解してほしいものである。

さて、冒頭の「ムタフカズ」に話を戻すが、これを作ったSTUDIO4℃は、ジブリ出身・田中栄子さんが創始者。

彼女なりに、バンドデシネをやりたかったのかもしれない。

しかし、文化の違う国が合作をやるというのは意外と難しいものである。

これ、知ってる?

巨匠・宮崎駿の隠れた名作「名探偵ホームズ」。

実はこれ、日本とイタリアの合作なんだよね。

宮崎さん、めっちゃイタリアとモメたらしいよ。

「何でキャラが犬なんだ(怒)」

と全く納得しなかったらしい。

しかし、イタリアも意外と頑固で

「犬だ!」

と譲らなかったとのこと。

・・結局、犬になりました。

全26話のうち、結局宮崎さんは6話分だけ監督をしました。

せっかくやったのでモトをとる為か、その宮崎監督分だけを編集し、2つの劇場版として「ナウシカ」、「ラピュタ」、各々の併映にしたという。

いずれも脚本を担当してるのがあの片渕須直さんで、この宮崎+片渕という豪華コンビということもあってか、ここにきて「名探偵ホームズ」は再評価されつつある。

確かに、犬を嫌がってた割に宮崎さんの描く犬キャラが妙にかわいいんだよなぁ。

特に、ハドソン夫人。

彼女が大活躍する「ドーバー海峡の大空中戦」編は必見だと思う。

ホント、宮崎さんってプロペラの飛行機好きだねぇ・・。

この作品は、宮崎さん的に思いっきりディズニー軸へと極振りしてみた作風である。

これはこれで、いい。

改めて思うけど、宮崎駿ってホント、引き出しが凄いわ。

ディズニー、バンドデシネ、その両方を表現できる監督。

多くのアニメーターが、彼に学ぶべきだと思う。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?