【ファジサポ日誌】56.暴発を爆発に変えるために~第20節ファジアーノ岡山vs東京ヴェルディ~

正直なところこの試合の振り返りは難しいと感じていました。

論点から主審の件は外せないのですが、今週初めの段階ではおそらく述べれば述べるほど、筆者自身の「アク」が滲み出てしまい、お読みいただく皆さまを不快にさせてしまう怖れがあったからです。

そして、結果的に自然発生的にとはいえ、試合後にブーイングをしてしまった点では、ゲーム中にヒートアップしてしまった選手やスタッフたちと同じであり、レビューする立場にないとも感じました。

一回お休みすることも考えましたが、この大事な試合を休んで今後の試合をレビューする意義がどれほどあるのか?

更には、それならいっそのことレビュー自体を止めることも視野に入りました。しかし、止めたらそれこそ主審に屈したような気持ちになり悔しいと感情は堂々巡りを続けます。

しかし、主審の件により通常であればピックアップされたであろう論点が目立たなくなってしまっている。そんな試合でもあったと思うのです。

その点について触れていくことで、当レビューを作成する意義を見出せるかもしれないと思い直し、記事を作成することにしました。

1.試合結果&スタートメンバー

主審の要素を除けば、お互いに攻守の切り替えが速い見応えのあった試合でした。岡山もよく我慢しながら試合を運び、随所に好プレーをみせながら先制に成功。リード後にペースダウン、東京Vの流れに代わりデザインされたCKから失点、その後(7)チアゴ・アウベスが退場し劣勢に陥ります。

それでも途中交代の選手たちの力でチャンスも作りましたが決め切れず、最後の場面は危険な場所でFKを与え、対応に集中力を欠き失点。虚しく敗戦を迎えたという展開でした。

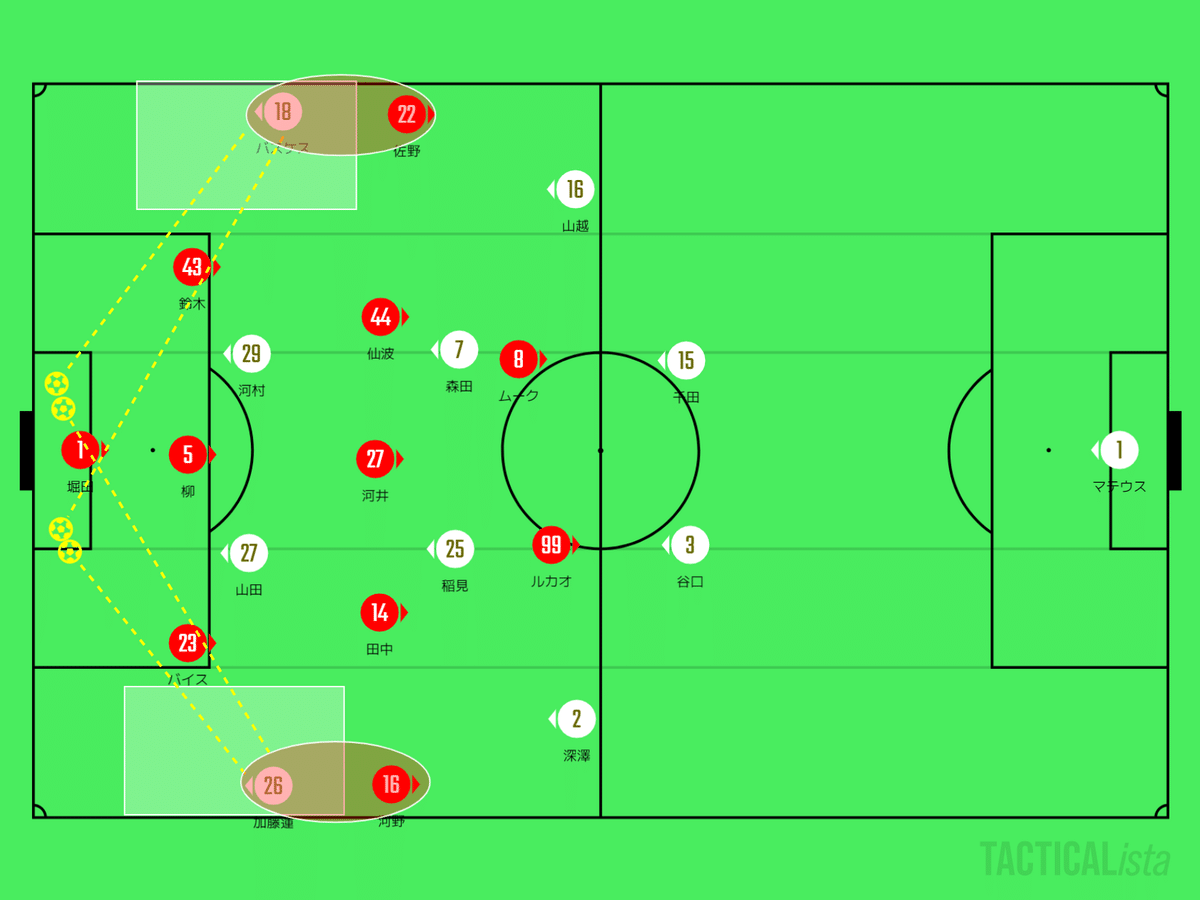

フォーメーションです。

岡山は攻撃時(16)河野諒祐を一列前に上げる3-5-2、守備時は4-4-2のブロックを敷きました。しかし、徳島戦と比較しますと(16)河野の位置はそれほど高くはなかったと思います。

前節徳島戦、水曜日の天皇杯と3-5-2(5-3-2)が機能し、これが基本フォーメーションになるのかと注目していましたが、この試合は若干4-4-2の「香り」を残しました。

そして注目の(22)佐野航大はU-20W杯遠征前と同じポジションLSHで起用されました。

まずこのシステム採用、佐野の起用法がこの試合のポイントのひとつであったと考えます。

東京Ⅴのフォーメーションについては、次項の中で触れたいと思います。

2.レビュー

(1)遂行できていたゲームプラン

岡山がこの試合で4-4-2の「香り」を残した理由、それは東京Vのシステムにあります。東京Vの攻撃時の特長は両SH、この試合では(18)バスケス・バイロンと(26)加藤蓮がサイドに張って攻撃の起点をつくり、相手守備者が対応しにくい斜めのボール(クロス・パス・シュート)、動き(ドリブル)を使ってくることです。

思い起こせば、昨シーズンの最終戦東京V戦での(29)河村慶人のゴールもPA角からの対角線上のクロスに合わせられた形でした。

仮に岡山が完全な3バックで臨んだ場合、東京V両SHに対して、対人守備に弱点を抱える(16)河野や本来サイドプレーヤーではない(22)佐野が1対1で対応する場面が多く出てきてしまう。ましてや東京Vはこの試合まで僅か11失点の堅守ぶり、岡山としては先に失点することは避けなければならないゲームプランを組む必要がありました。

こうした事情から、岡山には守備時に東京Vのこの両SHを自由にさせないことが求められた為、素早く4-4-2のブロックを敷くために(16)河野の位置を徳島戦と比較して若干下げ気味に置き、サイドはSBとSHが連携して守っていたようにみえました。

ゲーム全体の流れをみた時に、東京Vの両SH、特に(18)バスケスのサイドからのクロス、侵入は脅威ではありましたが、岡山がバランスの良い守備陣形で対応した分、57分の先制点まで失点ゼロで抑えることができました。

57分(5)柳育崇が前に出た裏のスペースを突いた東京V(29)河村のシュートは(1)堀田大暉がビッグセーブ、その直後に(16)河野の左足から意表を突くグラウンダーのクロスが放たれ(44)仙波大志が東京V最終ラインとGKの間で冷静に受けて流し込みます。

追いつくために前に出てくるであろう東京Vの攻撃を見越しますと、カウンターの起点になれる(48)坂本一彩と裏をとれる(7)チアゴ投入のタイミングはちょうど良く、この先制ゴールのシーンまで岡山は非常に理想的な戦い方が出来ていたといえるのです。

天皇杯のレビューでも書きましたが、最近の岡山はパスの出し手と受け手の呼吸が良いと思います。(16)河野の左足のクロス自体は珍しくないのですが、長い距離をグラウンダーで通すパスはあまり見ないにも関わらず受け手の(44)仙波はしっかり反応していました。

普段の練習から出し手と受け手のイメージをしっかり合わせているのではないでしょうか。

おそらく(44)仙波の姿は見えている

冷静にシュートを流し込む(44)仙波

この日はGATE10へ

(2)デザインされたCK

しかし、この試合ではこの後のボール運びがよくなかったと思います。自陣である程度東京Vの攻撃を受けて、東京V最終ラインの裏を(7)チアゴに狙わせること自体は悪くない戦法ですが、一気に(7)チアゴに出そうとしてしまうため東京Vに読まれてボールを奪われてしまう。そして(48)坂本もコンディションがまだ万全でないのか、ボールの運び役としてはキレが今ひとつであったと思います。

こんな時に(44)仙波や(27)河井を挟んでボールを運べている試合は上手くいっているのですが、やはりチームが「イケイケ」のムードになってしまっている、そこには主審に対する反骨心も見え隠れするのですが、やはりこの2点目を獲りにいくプロセスが若干雑であったように見えました。

岡山がこうして保持できない時間が続く中、試合の主導権は徐々に東京Vに移り、同点ゴールが生まれます。

このシーンは岡山の集中力の欠如とまでは言えないかなと筆者は思いました。それ以上に東京Vの準備、そしてコーナーキッカーの(7)森田晃樹の判断が素晴らしかったと思います。

この場面は動画がよいと思います。

と思いましたが、ゴール動画が無いため、図示します。

東京VのCB(15)千田海人がなかなかボックス内に入ろうとしないことから、デザインされたCKかなとは思いました。しかし、岡山も既に守備隊形は整えてはいましたし、各選手の目線をみますとショートコーナーやPA外からのミドルシュートも想定はしていたように感じました。

しかしキッカーの(7)森田が、ファーで(16)山越康平と(18)バスケスが準備出来ているタイミングで(2)深澤仁博に目と手で合図を送っています。この動きにも(44)仙波が反応していましたが間に合わず、(2)深澤から楽に斜めのクロスを上げられてしまいました。

おそらく(16)山越を狙っているのですが、これが流れて(18)バスケスへ。(16)河野はニアのコースを消さなくてはならないので、このポジションは仕方なしと言えます。

折り返しのボール自体は緩いゴロで誰かがクリア出来ると思いましたが、ここにゴール脇で給水していた東京V(27)山田剛綺が戻っており、微妙に(5)柳と(23)ヨルディ・バイスを引きつけているのです。

すべてが東京Vの思い通りになったセットプレーとまでは思いませんが、(5)柳と(23)バイスの2人にまともに勝負しないという方針は徹底されていたのです。

悔やむべきは斜めのクロスに対する意識、イメージがチームとして不足していた点かもしれません。(5)柳の悔しがり方をみますと、意識していたが出来なかったのかもしれません。

昨シーズン終盤から今シーズンにかけて、岡山の守備面で気になっていますのが、同じような形で何回も失点しているということです。この失点もそうです。昨シーズンの失点や東京Vの攻撃の形(斜めのボール、2CBを外してくる)を共有できていれば防げたのではないのかなと思えるのです。

相手の攻撃に関してのスカウティング、守備への落とし込みがどれぐらい出来ているのか?少し心配しています。

誰も処理できず。

岡山は何となく相手の緩急に脆い印象が残った。

この試合で効いていたのが東京V(7)森田の動きです。同点ゴール時の味方選手とのコミュニケーションのみならず、自陣ビルドアップの際には岡山ボランチとSBの間という微妙な位置に姿を現していました。ボックス前でも冷静で細かく配球し、岡山の最終ラインを揺さぶっていました。これも岡山の2CBとはまともに勝負しないというチーム方針に沿った動きであったと思います。

(3)比較された両SHの違い

さて、DAZNでは両チームのSH、岡山(22)佐野、東京V(18)バスケスが注目されていました。この2人は終始見応えのあるマッチアップを展開し、ヒートマップも似たような傾向を示していましたが、筆者には全体的に(18)バイロンの方に分があったように見えました。

具体的にはサイドで切り返してボックス内にクロス、パスを上げる回数、クロス、パスの質という点で(18)バスケスの方が上回ったと思います。

この部分は技術的な内容になので、筆者が最も苦手としている領域の話になりますが、素人目線でみていまして(18)バスケスの方がボールを持った時の「懐が深い」ようにみえます。「懐が深い」分、岡山の守備者もボールを奪いにくいのですね。

帰化の噂もある

一方、(22)佐野の場合は(18)バスケスと比べると「懐が浅く」見えます。更に右へ切り返すプレーに偏っているので、相手守備者に動きが読まれている。切り返しを繰り返すことで攻撃に時間が掛かり相手の守備陣形が整ってしまう。これらの点は当レビューで度々採り上げている話題なのですが、(22)佐野のSHとしての動きはかなり研究されていると感じています。全く決定機をつくれていない訳ではないのですが、岡山の攻撃を停滞させる一因になっているとみています。

昨シーズンは(22)佐野を徳元悠平がサポート、追い越すことで左サイドの攻撃を活性化していました。今シーズンはその役割を(43)鈴木喜丈が担っていますが、どちらかと言いますと自陣からのビルドアップや持ち上がりに強みがある選手で、敵陣での攻撃能力という面ではまだ課題があるように思います。そして(22)佐野にしても(43)鈴木にしても本来はサイドプレーヤーではなく、なかなかサイドの選手の良さというのは出しにくいのかなと考えています。

この試合も70分に(42)高橋諒を投入することで左サイドが活性化。(22)佐野はIHにポジションを移しましたが、惜しい縦パスを何本か出すシーンもありましたし、単独突破を試みる場面には胸が熱くなりました。

やはり彼は中央で起用してほしいと改めて感じたのでした。

(42)高橋は78分、前方の(7)チアゴへ鋭いパスを供給、問題のシーンに至ります。

ここで時間がかかる事で攻撃が停滞しているように筆者には映る

(4)チアゴ・アウベスの暴発

この退場シーンについて1分前の警告が背景にあることはもう皆さまご存知の筈です。一言だけ述べさていただきますなら、出せれるものなら主審にもイエローカードを出したい。そんなシーンであったと思います。

チアゴの退場場面に戻ります。

筆者はこのシーンは「紙一重」であったと感じました。

もちろん(7)チアゴの東京V(1)バスケスに対するプレーは、完全に保持したボールにキックするものであり危険です。カード相当と思います。かつて、梅田選手が保持したボールを当時大宮の河田選手に蹴られるシーンがありましたが、あのシーンを思い出していました。

では何が「紙一重」であったのか?

(42)高橋からのパスを受けた際のトラップが流れてしまったのですが、もしあのトラップが決まっていれば、実は(7)チアゴはこの試合のヒーローになっていた可能性もあったのです。理不尽にイエローカードを出されたことに対する怒りをすぐさまエネルギーに転化し決勝ゴールを奪った。そんな評価がなされていた可能性もあったプレーでした。

間違いなく彼の行いは相手選手、自チームに迷惑をかけるものでしたが、彼の持つゴールに向かうエネルギーはやはり魅力であると感じたのでした。

2試合前には(23)バイスが軽率なプレーで退場となったばかりで、チームとして外国籍選手に対するマネジメントに問題があると指摘する意見も目にするようになりました。

当然、そのような指摘は出てくるものと思いますが、一方で外国籍選手の爆発的なパワーや創造性溢れるプレーといった魅力はそうした危険なメンタルとも隣り合わせであるということも理解しなくてはならないのだとも思います。

おそらく日本人選手が持ち合わせないメンタルなのでしょう。

この試合(7)チアゴは暴発してしまいましたが、「暴発」を「爆発」に変えられるのか、木山監督に求められるマネジメントはまさにこの点にあるのだと考えます。

タラレバは禁物だがトラップが決まっていれば、

確実に決定機を迎えていた。

(5)手を使うべからず

最後にこれも外国籍選手中心の話にはなりますが、昨シーズンから続く岡山の選手の傾向のひとつに「手で相手を止める」点が挙げられます。

これが今までは(23)バイスのプレーに代表されるように上手く審判と駆け引きしながらやれていたのですが、今シーズンに入って主審が厳しく判定する傾向に変わっているように思います。

東京Vの選手も手は使っています。そこはサッカーの駆け引きとも個人的には思うのですが、岡山の選手はひょっとしたらマークされているのかなとも思えますし、更には決定的な局面で手を使ってしまう傾向があると思います。

この試合の主審は、スローインの位置、FKの位置に細かく指示を出すなど厳格なジャッジを指向している点が試合中からみてとれました。「手を使う」、しかも決定的な局面で「手を使う」ことはご法度なのだと思います。

決勝点のシーンは(22)佐野が手を使って止めたことによりFKを東京Vに与えてしまいました。

しかし、岡山は第5節の甲府戦でも(5)柳が手を使って相手を止めたことにより相手のFKとなり失点しました。この甲府戦の主審はトム・ニールドさん、終始厳格なジャッジをみせていたと記憶しています。

残念ながら岡山にこうした経験が活かされていなかったと思います。

それだけ冷静さを欠いていた背景には主審のゲームコントロールという要因がある訳ですが、「手を使うリスク」に関してはチームのマネジメントという観点からも早急に共有するべきと考えます。

心身ともに削られた

まとめ

書き始めましたら案外書けるものですね。

まとめは今回は短く、

「感情を暴発させる90分」ではなく「感情を爆発させる90分」にしようということです。

チームとしては若いし未熟なのかもしれませんが、筆者自身は実は歴代のファジアーノ岡山の中で今のチームが最も好きなのです。

それは選手のキャラクターが輝いていること、そしてサッカーの喜びの本質である「得点」にフォーカスを当ててくれていることです。

「暴発」が「爆発」に変わる先にまだ見たことがない景色が広がっているのかもしれませんね。

今回もお読みいただきありがとうございました。

※敬称略

【自己紹介】

麓一茂(ふもとかずしげ)

地元のサッカー好き社会保険労務士

JFL時代2008シーズンからのファジアーノ岡山サポ

ゆるやかなサポーターが、いつからか火傷しそうなぐらい熱量アップ。

ということで、サッカー経験者でもないのに昨シーズンから無謀にもレビューに挑戦。

持論を述べる以上、自信があること以外は述べたくないとの考えから本名でレビューする。

レビューやTwitterを始めてから、岡山サポには優秀なレビュアー、戦術家が多いことに今さらながら気づきおののくも、選手だけではなく、サポーターへの戦術浸透度はひょっとしたら日本屈指ではないかと妙な自信が芽生える。

応援、写真、フーズ、レビューとあらゆる角度からサッカーを楽しむ。

すべてが中途半端なのかもしれないと思いつつも、何でもほどよく出来る便利屋もひとつの個性と前向きに捉えている。

岡山出身ではないので、岡山との繋がりをファジアーノ岡山という「装置」を媒介して求めているフシがある。

一方で鉄道旅(独り乗り鉄)をこよなく愛する叙情派でもある。

アウェイ乗り鉄は至福のひととき。多分、ずっとおこさまのまま。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?