マンダラを観想すること、神話を聞くことは、心の底を同じ構造へと励起する -レヴィ=ストロースの『神話論理』を深層意味論で読む(71_『神話論理3 食卓作法の起源』-22)

クロード・レヴィ=ストロース氏の『神話論理』を”創造的”に濫読する試みの第71回目です。『神話論理3 食卓作法の起源』の第四部「お手本のような少女たち」から「ヤマアラシの教え」にかけてを読みます。

今回は、マンダラを観想することと、神話の語りを聞くことは、心の底の底において同じようなゆらぎ・振動を生むのではないか、という話です。

これまでの記事は下記からまとめて読むことができます。

これまでの記事を読まなくても、今回だけでもお楽しみ(?)いただけます

* *

レヴィ=ストロース氏は『神話論理』で神話を分析する目的について次のように書いている。

「生のものと火を通したもの、新鮮なものと腐ったもの、湿ったものと焼いたものなどは、民族誌家がある特定の文化の中に身を置いて観察しさえすれば、明確に定義できる経験的区別である。これらの区別が概念の道具となり、さまざまな抽象的観念の抽出に使われ、さらにはその観念をつなぎ合わせて命題にすることができる。それがどのようにして行われるかを示すのが本書の目的である。

神話は「経験的区別」を「概念の道具」として「抽象的観念」を抽出する。

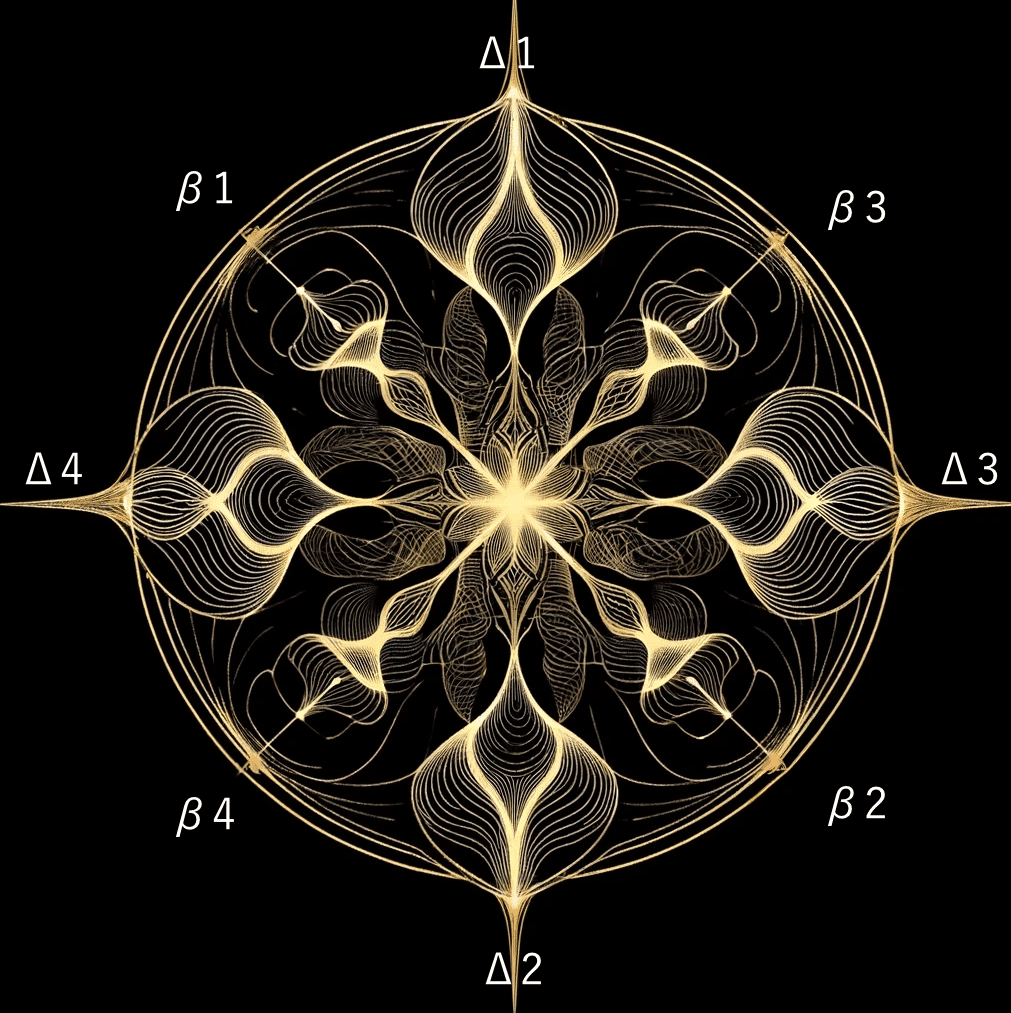

これまでの一連の記事では、レヴィ=ストロース氏が南北アメリカ先住民の神話分析を通じて浮かび上がらせようとしている「神話の論理」を、空海が『吽字義』に記しているような二重の四項関係(八項関係)の曼荼羅状のパターンに照らし合わせて読んできた。

すなわち、神話は、語りの終わりで、図1におけるΔ1〜4を分けつつ、過度に分離しすぎない、安定した曼荼羅状のパターンを描き出すことを(仮に)目指している。

そのためにまずβ二項が第一象限と第三象限の方へとながーく伸びたり、β二項が第二象限と第四象限の方へとながーく伸びたり、 中央の一点に集まったり、という具合に振幅を描く動きが語られる。

お餅、陶土、パイ生地を捏ねる感じで、四つの項たちのうち二つが、第一の軸上で過度に結合したかと思えば、同時にその軸と直交する第二の軸上で過度に分離する。

そしてこの分離を引き起こす軸と結合を引き起こす軸が高速で入れ替わっていく。

*

そこから転じて、βたちを四方に引っ張り出し、 β四項が付かず離れず等距離に分離された(正方形を描く)ところで、この引っ張り出す動きと中央へ戻ろうとする力とをバランスさせる。

ここで拡大と収縮の速度は限りなく減速する。そうしてこのβ項同士の「あいだ」に、四つの領域あるいは対象、「それではないものと区別された、それではないものーではないの」たちが持続的に輪郭を保つように明滅する余地が開く。

ここに私たちにとって意味のある世界、 「Δ1はΔ2である」ということが言える、予め諸Δ項たちが分離され終わって、個物として整然と並べられた言語的に安定的に分別できる「世界」が生成される。

何らかの経験な世界は、その世界の要素の起源について語る神話はこのような論理になっている。

もちろんこの世界は、βの振動数を調整し、今ここの束の間の正方形から脱線させることで、別様の四項関係として世界を生成し直すこともできる。

この様子を実際の神話を通じてたどってみよう。

二人一組の女性のひとりがヤマアラシに変身した月と結婚する

『神話論理3 食卓作法の起源』の243ページに掲載された、M428 「アラパホ 天体の妻たち(五)」という神話をみてみよう。ヤマアラシ(ではないのだけれども、ヤマアラシの姿になっている者)がその一角を占める四者の分離と結合の脈動から、私たちが感覚的経験的に知るこの世界が開闢してくる、という神話である。

円の中の四角

むかし、天に広大な円形野営地があった。

そこの支配者は、ひとりの男と、その妻と、二人の息子、あわせて四人であった。彼らのテントは「光」でできていて、テントの入り口は「目に見える太陽」だった。テントの杭は「ワシの羽」だった。

〜つづく〜

冒頭、まず「円形」という形のイメージが強調されていることに注目しよう。

この円形の中に、四つで一セットの登場人物がいる。

登場人物たちは互いに結びつきつつも、異なるものとして分離している。つまり四つの極に分かれた四角形を描いているともいえよう。

ここに円形と四角形の重なりがある。

この時点で、もうすでにマンダラになっている。

神話論理はマンダラを動的に生成していく。

四角形が円形に囲われていることが肝である。

非同非異で、四即一、一即四

この「四」は、互いに分かれながらも結びつき、バラバラに飛び散ってしまうこともなく、一点に集まって「ひとつ」になってしまうこともない。

うまい具合に”完全に分離するでもなく、完全に結合するでもなく”というバランスを描いている。

詳しくみてみよう。まずひとりの男とその妻。夫婦というのは”同じ、一つの”存在であるが、しかし元々別々の家族からやってきたものであり、男/女の経験的区別においてもはっきりと異なるものである。つまり夫婦とは”異なるが、同じ(非同非異)”ということの象徴なのである。

「非同非異」、異なるが同じであり、同じであるが異なる、ということを抽象的に考えようと思ってもなかなか難しいが、「夫婦」という経験的で感覚的な事柄を思い描くと、なんとなく、抽象的な非同非異というのがどういうことか、わかるような気がしてくる。

レヴィ=ストロース氏が『神話論理』の一番最初に書いている通り、神話は「経験的区別」を「概念の道具」として「抽象的観念」を抽出するのである。

「生のものと火を通したもの、新鮮なものと腐ったもの、湿ったものと焼いたものなどは、民族誌家がある特定の文化の中に身を置いて観察しさえすれば、明確に定義できる経験的区別である。これらの区別が概念の道具となり、さまざまな抽象的観念の抽出に使われ、さらにはその観念をつなぎ合わせて命題にすることができる。それがどのようにして行われるかを示すのが本書の目的である。

同じく、この夫婦と息子たちの関係、「親/子」の関係もまた、非同非異である。親と子は”同じ一つの”家族であるが、しかし世代は大きく異なる。

またさらに同じく、兄弟というのも非同非異である。兄/弟は、別々の個人でありながら、しかし”同じ一つの”家族でもある。異なるが同じ、同じだが異なる。

父 =/= 母

||

×

||

兄 =/= 弟

非同非異ということを、分かれつつもつながり、つながりつつも分かれていると言い換えても良い。あるいは同じことだが「同」を「結合」と言い換え、「異」を「分離」と言い換えれば、非同非異は”分離するでもなく結合するでもない(分離するでもなく分離しないでもない)”でもある。

この分離と未分離、分節と無分節、分別と無分別を分けたり分けなかったりする精妙な脈動のパターンこそが、人間の神経系の末端から中枢まで、至る所に生じており、それこそが、ある何かでもって他の何かを「意味する」ということを可能にしている。

「四である」ことを強調された四者が、大きな「円形」の世界に包まれている、というマンダラの基本的なイメージは、この分離と結合を完全に分離するでもなく完全に結合するでもないことを表している。分別と無分別を分別するでもなく分別しないでもなく。ここに至って思考は、対立する二極のどちらか一方だけを選ぶ分別の営みであることを超えて、”不可得”を自在に組み合わせて、異なったことと異なったまま同じであるということが、つまり象徴や喩、意味するということ、記号ということを作り出すことができるようになる。

未分節

レヴィ=ストロース氏はここのくだりについて、次のように書く。

「物語の初め、太陽と月は、落ち着きなく動きまわる存在だ。ふたりとも野営地にはめったにとどまらない。神話では、目に見える固定した太陽と、旅をしてまわる太陽とをはっきりと区別しているので、昼と夜の規則的な交代はまだ存在せず、光と闇の支配はあいまだったと推定することができる。」

光と闇の区別、昼と夜の区別さえ、まだ「あいまい」であった。いや、そのような区別は存在していなかった。

いやいや、区別するとかしないとか、その「する/しない」の分別も「まだ」なのであろう。そういうわけでこの神話は、まず一番はじめに「するとしない」の区別を区切る。すなわち、動くことと動かないことの区別を区切るのである。

動くということは、動いていないではない、ということであり、止まっていない、ということである。このあといよいよ動き=移動へと旅立つ兄弟について”動く”ということを言えるようにするために、先にまず、動いていると動いていないとの分別を切る。

この神話が分離と結合を分けつつつなぐこと、分節と無分節の分節と無分節とを言葉の線形配列上に浮かび上がらす際に、細心の注意を払っていくつもりであることが予告される。

*

振幅を描くような動き

さて、神話の続きを読んでみよう。まだはじまったばかりである。

ふたりの息子たちは、たえず、行ったり来たりしていた。

そして、あらゆる種類の動物、人間たちを見た。

両親は野営地にとどまり続けていた。

〜つづく〜

さて、さっそくまた細切れにしてしまい恐縮であるが、ここもよく読んでみよう。両親と息子たちが、静/動 の二極に分かれて対立している。

しかも、息子たちの動き方が「行ったり来たり」であるというのがおもしろい。

行きっぱなしではなく、ちゃんと帰ってくる。

しかも、帰りっぱなしでもなく、また行く。

「ゆくもかえるもわかれては、しるもしらぬもおおさかのせき」である。

ちなみに、この蝉丸の和歌は神話論理を凝縮した驚嘆すべき人類の叡智であると思う。

円形に囲まれた「四即一」のうちに、動的傾向の「二即一」と静的傾向の「二即一」の偏り、区別、分節、つまり”対称性のやぶれ”が生じる。この最初の分節、つまり分節と未分節【の-分節】が動いたことで、そこから一挙にも諸々の分節、分別が発生していく。胎蔵曼荼羅の脈動から金剛界曼荼羅が浮かび上がってくるような感じである。

二項対立の発生

この、動き回らないことと分別された動き回”る”息子たちに「みられる」ことによって、世界には、動物の「種」という、これまた経験的に極めて印象深い「分別」がもたらされる。

みる者 / みられるもの

「みられるもの」あれこれは、みる者と区別対立される限りにおいて、それとして区切り出される。あれこれの「種」たちが”それとして存在する”ということの生成を、みる者と見られるものとの分別の局面にみる。

*

ことばは、まるで、感覚器官のように、分別をする。

目は明/暗を分け、白/黒を分け…

耳は音の有/無、音の大/小、音の心地よさと居心地悪さを分け…

鼻は良い香りと悪臭を分け…

口は美味いと不味いとを分け…

身は、前/後、上/下、左/右、遠/近、寒/暖、接触/非接触、水平/垂直、硬/軟、などを分け…。

そしてこれらと並んで、言葉もまた分ける。

善/悪

真/偽

有/無

好き/嫌い

生/死

などなど…

このような二辺を離れるでも離れないでもないこと、二辺を分けるでも分けないでもないところ(「場所」)を密教の用語を借りるなら、「清浄」と呼ぶことになるのだろう。

ありとあらゆる項、Δ、二項対立の一方の極でしかありえないものたちは、ここから区切り出されつつ、決してここから離れることはない。いかに、離れているように見えてしまったとしても。

続きを読もう。

ある夜、兄弟は結婚の計画を話し合った。

兄である太陽は両親に対し、自分たち兄弟がそれぞれ配偶者を探すことを認めるよう申し出た。両親は慎重に忠告を与えつつ、同意した。

*

兄弟の弟の方である「月」は、人間の女性を探すつもりだった。

一方、兄である「太陽」は、人間ではなく、水に棲む生物を妻に望んだ。

なぜなら人間は太陽をみる時に顔をしかめるからで、太陽は、人間の女性が自分の方をみるときの顔がとても恐ろしいと嫌っていた。

月は兄である太陽に対し、人間の女性の顔はとても優雅で優しいものだ、行儀も良く、しきたりを大切にする、と反論した。

二人は、別々の方向に旅に出た。

兄は川の下流へ向かった。

弟は上流へと向かった。

(注:真逆の方向に分離していく動きに注目)

出発日は満月が過ぎて月が姿を隠した夜だった。

旅は六日間続き、最初の二日間は空が暗く、次の二日間は休息日とし、最後の二日間には新たな月が現れた。

*

月は川にそって「西」へと進み、活気にあふれる野営地を見つけた。

みると、川沿いを、薪集めに歩いているふたりの娘がいた。

月はヤマアラシに変身し、娘の一人の方に見つかるようにわざと躍り出た。

娘はヤマアラシを見つけると大喜びで、あの素晴らしい針が欲しい、と言って、ヤマアラシを追いかけ始めた。

月が化ているヤマアラシは木の上に逃げる。

娘はもう少しで手が届くと、木に登ってヤマアラシを掴もうとする。

もう一人の娘が地上から、危険だから降りてくるように叫ぶが、樹上の娘は聞く耳を持たない。そうして木のてっぺんまでたどり着いた時、ヤマアラシは月の姿に戻り、娘に求婚した。

娘は月があまりに美しかったため、結婚し、天に昇ることに同意した。

*

月は、新妻が空から地上をながめて楽しめるように旅をしながら、両親の待つ野営地へ向かった。途中、新妻は北から南に流れる川をみた。

天の野営地に着くと、月は自分の両親に妻を紹介した。

両親は娘の美しさを褒め称え、ヤマアラシの針でたっぷり刺繍がほどこされた衣装を与えた。

*

太陽も、妻をつれて帰ってきた。

しかし、月がその様子を見に行っても、太陽の妻の姿は見えなかった。

太陽に言われて母親が探しにいくと、近くの川のほとりでヒキガエルが飛び跳ねていた。

ーつづくー

長いので、ここで一旦区切ろう。

この神話は天上の円形広場の場面から始まった。

円形とは、角が際立たない、四辺が際立たない、ということであろう。そこに四つで一セットの登場人物たちが出てくる。四人は夫婦とその二人の息子であって、四者は「四即一にして一即四」の関係にある。

そこから分離に向かう動きが始まった。

まず二人の息子が「行ったり来たり」動き回る。

それに対して両親は野営地でじっとしている。

動いている / 止まっている

この分別、二項対立さえ、この神話では所与ではない。

”四極にして一円”という中間状態から、ありとあらゆる分離と結合が、分離と結合の分離と結合が分離しつつ結合し結合しつつ分離してくる。

ここから結婚の話になる。

世界を開闢する結婚=分離と結合の分離と結合

兄弟は、真逆のタイプ?の結婚相手を求めることにした。

月は人間を。

太陽は水棲生物を。

人間の女性と雌の水棲生物の経験的で感覚的なちがい(差異)はどこにあるかといえば、それは、太陽を見つめる時に「顔をしかめるか/しかめないか」「目を細めるか/目を細めないか」という点にである。

顔をしかめる / 顔をしかめない

目を細める / 目を細めない

なんと細かい、経験的で感覚的な差異だろう。

これが神話論理の真骨頂である。

レヴィ=ストロース氏が『神話論理』の第一巻の冒頭で次のように書いていることを繰り返し繰り返し思い出そう。『神話論理』を自在に実用する鍵は、この一節を常に念頭に置きながらマンダラ状に対立関係を配置していくことにある。

「生のものと火を通したもの、新鮮なものと腐ったもの、湿ったものと焼いたものなどは、民族誌家がある特定の文化の中に身を置いて観察しさえすれば、明確に定義できる経験的区別である。これらの区別(注:明確に定義できる経験的区別)が概念の道具となり、さまざまな抽象的観念の抽出に使われ、さらにはその観念をつなぎ合わせて命題にすることができる。それがどのようにして行われるかを示すのが本書の目的である。」

「顔をしかめるか/しかめないか」「目を細めるか/目を細めないか」というのは、まさに微細な「明確に定義できる経験的区別」である。

神話のこのくだりでは、実は、まだ「人間」という存在者は存在していない。いやいや「人間の女性」と言っているではないか、と思われるだろうが、これはそう言っているだけで、人間はまだ存在しない。

太陽を見る時に

「顔をしかめるか / しかめないか」

「目を細めるか / 目を細めないか」

この区別だけが、とりあえずどうしようもなく区別されてしまっているよね、端的に経験的感覚的に分別されているよね、この点には同意できるよね、というところからはじめる。

すると、「太陽を見る時に顔をしかめないではない=顔をしかめる」とイコールになる空白のポジションが生じる。そこに当てはまる適当なものが「人間」である。

顔をしかめる / しかめない

|| ||

( x ) / ( 非-x )

・・・人間 ・・・蛙

*

さて、こうして”真逆”に対立する異なる配偶者を求めて、月と太陽は、これまた別々の方向に旅に出る。

兄は川の下流へ、弟は上流へ。

おじいさんは山へ、おばあさんは川へ、というのと同じ神話論理である。

兄弟二人の距離は、空間的に大いに広がる。

さらに二人はそれぞれ、精密に日数を数えながら、旅路を進む。

日数を数えるということは、つまり時間の最小単位をカウントするということであり、「昼/夜」の区別、分別をするということである。

つまりここで、時間の分別、空間の分別が、それぞれ分節されている。

神話の論理においては「時間」や「空間」の座標軸さえ、所与の、あらかじめ与えられた基盤のようなものではなく、分離と結合の分離と結合のあわいから、浮かび上がってくる、滲み出てくることなのである。

*

レヴィ=ストロース氏はこの神話について「裏返しのカヌーの旅である」と書く(p.240) 。

「これはふたとおりの見地からして、裏返しのカヌーの旅である。主役は相変わらず太陽と月だ。しかし、両者は水上の代わりに地上を旅する。とはいえ、旅は川の流れに沿っている。つまり、あるいはその形態をとることもできたかもしれない水上航行とは、反対なばかりか矛盾する観念である地上の旅が行われることになる。[…]水上の旅の定型表現を排除する決定的な論拠が現れてくる。すなわち、ふたりの兄弟は同じ方向に旅立たないのだ。」

カヌーの旅の神話は、下記の記事で読んだものである。

カヌーに乗る神話の場合、太陽と月が同じ一つのカヌーの先頭と最後尾に乗り、そのまま付かず離れずの距離を保ちつつ、川の水面を移動する。

一方、月がヤマアラシに変身する上記の神話では、川上と川下へ、太陽と月がその距離を開いていく。

「同じ結果、すなわち昼と夜の規則的な交代に到達するため、南北両半球のインディアンたちは、正反対の取り組み方をしている、と。いっぽうは、ふたつの天体を一緒に同じ方向の旅に送り出している。そこではおたがいが遠ざかるわけにも近づくわけにもいかずに適正な距離を保つことを余儀なくされている。もう一方の平原インディアンは、両者に反対方向に向かう地上の旅をさせており、規則的な交代は、行程の均等性に由来してくるのだ。」

つまりカヌーの神話とヤマアラシの神話では、同じ「太陽」と「月」という経験的感覚的に対立する項を利用しながら、その二つが分離するところと、結合するところが、大きく異なる。

後者の場合、「昼と夜の規則的な交替は、南アメリカのように両極端のあいだから引き出された中庸ではなく、両極端の並置に由来するのだ」(pp.250-251)。

しかし、どちらの神話も、最終的にはレヴィ=ストロース氏が「昼と夜の規則的な交代」と書く、昼/夜という、別々に分かれながらも、必ず一つのセットになって、交互に登場する二項を分離しながら結合し結合しながら分離することを目指して語りを進めている。

この分離と結合の分離と結合を動かすことができるならば、太陽と月の結合の仕方を分離の仕方はどのようであってもよい。

各項の意味は、

その項が占める位置から引き出されてくる

「神話や儀礼においては、生物やものが無条件で意味論的結合値を付与されることはありえない。逆に、各項の意味は、たがいに変形の関係にある体系のなかで、その項が占める位置から引き出されてくる、おのおのの体系は、展開していく神話の言説のなかで実現される共時的な切り口のひとつひとつに対応しているのである。」

神話で語られる諸項がそれ自体として「意味論的結合値を付与されることはありえない」というところが重要である。そして「各項の意味は、たがいに変形の関係にある体系のなかで、その項が占める位置から引き出されてくる」というところも、よく覚えておきたい。

そしてこの"言説のなかで実現される共時的な切り口"を切り開くように振れ幅を描いて動き回るのが、経験的感覚的対立に対する両義的で中間的、あいまいな項たち、二でありながら一、非同非異の二項がセットになって過度に分離したり過度に結合したりする動きをしめす者たちである。

* *

水平方向の分離から、垂直方向の結合への急転換

そうして月は、ある野営地に辿り着き、「ふたりの娘」が歩いているところに行き合う。ここで娘が「ふたり」である点に注意しよう。

「こまかいなあ・・」と呆れられるかもしれないが、細かい「二」に注目しよう。二人セットになって歩き回っているものは、娘であれ、男の兄弟であれ、神話の論理では、分節と無分節の区別があるでもないでもない脈動する両義的で中間的な項(仮に、β項と呼ぶ)である(図1)。

月が変身したヤマアラシである主人公と結婚できるような娘は、Δ人間ではなく、β人間である。複数のβ項が結合したり分離したりする動きの痕跡に、現世の経験的で感覚的に区別できる事柄の対立(Δ二項対立)が浮かび上がってくる。

* *

月は二人セットで行動していた娘たちを樹下と樹上に分離して(猿かに合戦)、樹上におびき寄せて急接近した娘に自分の正体を見せて、求婚する。

ちなみに、月がわざわざヤマアラシに変身するのは、娘が、そのヤマアラシの針(刺繍の道具となる)を欲しがって、ヤマアラシに近づき、捕まえようとする、結合に向かう動きをとるはずだと見通してのことである。

二人セットだったところから樹上と樹下に分離した娘と、自身は布を通り抜けながらも糸を通り抜けない状態に固定するという、分離しながらも結合を引き起こす稀有な媒介である「針」とが、結合しようとする。

あちらで分離し、こちらで結合し。

β四項の脈動は、お餅や小麦粉でつくった生地をこねるように、水平方向に長く伸びて垂直方向につぶれたかと思えば、

β

||

β←←←←←←←←←*→→→→→→→→→β

||

β

垂直方向に長く伸びて、水平方向につぶれる。

β

↑

↑

↑

↑

β=*=β

↓

↓

↓

↓

↓

β

垂直、水平は逆でもいい。

要するに直交する二つの方向の差異だけをみればいい。

*

月の求婚は成功し、人間の娘は、天界についてきた。

月と結婚した人間の娘は、天に昇る旅の途中に「南/北」の分別を目の当たりにする。

先ほど、太陽と逆方向に分かれて進んだ川が「東/西」を分別したので、いまここで「南/北」が分別されることで、三次元の空間構造ができあがる。

そうしたところで、二人は天界に辿り着き、月の両親に歓迎される。

*

そしてそこに、太陽もまた、蛙の娘と結婚して帰ってくる。

神話の後半を見てみよう。

またまたあちらで分離し、こちらで結合し

*

太陽は、人間である義理の妹の美しさに魅せられ、

自分の妻(カエル)を忘れて、弟嫁を褒めた。

月は兄嫁(カエル)が「醜い」と難癖をつけた。

このころに人間の生活の組織づけが始まった。

太陽と月の義理の両親が、二人の嫁に、家事の道具や使い方を教えた。

そうして道具に名前がつき、使いわけが決まった。

食べ物にも名前がついた。

男は狩猟に、女は畑仕事に、と男女それぞれの行動規範も決まった。

月と太陽が狩猟に出かけている間、月の妻である人間の娘はかいがいしくはたらいた。太陽の妻であるヒキガエルは、座り込んで身動きもしなかった。

月と太陽が、肉をかついで狩猟から戻ってきて、臓物の料理を作った。

人間の娘は耳に快い音を立てて臓物を噛み、料理を平らげた。

ヒキガエルは木炭のかけらを口に入れて噛む音を真似ようとしたが、うまくいかず、臓物を丸呑みしようとすると、黒い汁が口の端から流れ落ちる。

その様子を見て、月はヒキガエルを嘲笑した。

* *

月と太陽の父は、二人に、それぞれ別の方向に狩猟に行くよう命じた。

その間、二人の息子の母親は、嫁たちに農作業を教えようとした。

堀り棒をつくり、使い方を教え、植物の四隅の土をすき返して柔らかくすることを教えた。その順番はまず南東から、つぎに南西、北西、東北、と細かく決まっていた。

そして根を掘り出すときは西側から、と。

人間の嫁は作業をよく覚え、義母を真似て働いた。

ヒキガエルは何もしなかった。

*

兄弟が狩から戻ると一家は集まり、父親が嫁たちに堀り棒を授け、毎日の仕事の道具にするよう言った。

そのとき、月の妻である人間の娘が、突然、赤ん坊を産んだ。

娘は驚いて、義理の母を呼んだ。

家族は赤ん坊をみて皆うっとりとしたが、ヒキガエルだけはふてくされていた。

そうしてヒキガエルは、いつも自分に軽蔑の目を向ける月に対して「あんたにしがみついてやる」と怒鳴ると、月の胸に飛びつき、へばりついた。

父親はおどろいて、まだ息子たち、嫁たちに行動規範を授ける仕事が残っている、といった。まず赤ん坊は突然生まれるのではなく、十太陰月を経るようにすること。赤ん坊が生まれるよりずっと前に母親と夫に知らせておくこと。女性の月経の周期が月の満ち欠けの周期と連動することを教えた。

おわり

まず、蛙と結婚したはずの太陽は、いきなり兄弟の配偶者である人間の娘に惚れてしまい、自分の妻(蛙)のことを「忘れて」しまう。なんとも酷い話であるが、結合したとなれば分離し、分離したとなれば結合する、という分離と結合の間の急転換、分離と結合を両極とする高速の振動こそが神話の真骨頂なのである。

おもしろいことに、このあたりからいろいろなものごと、この神話を語った部族の人々の社会的な分別が定まってくる。道具の名前、食べ物の名前、そして男女の区別などである。

特におもしろいのが、農耕の技術の伝授に関して「四」が強調されていることである。「四隅の土をすき返して柔らかくする」、その「順番はまず南東から、つぎに南西、北西、東北と、細かく決まっていた」というところである。四つの極をいつも同じパターンで区切り出すことが強調されている。

現世の経験的で感覚的な事物の実体としての存在感は、そのものそれ自体の本質に依るものではなくて、マンダラ状の脈動の中で、繰り返し繰り返し同じパターンで浮かびあがる、波紋の反復の「同じさ」のようなことである。

波を乱雑に乱すか、それとも美しい波紋を繰り返し描くことができるかどうか、それは月と太陽とそれぞれの妻たちが、「言いつけを守るかどうか」にかかっている。

食卓作法

月と太陽と、それぞれの妻たちの四人が、特定の行動パターンを繰り返すような行動へと駆り立てられる。「耳に快い音を立てて臓物を噛む」という食卓作法もまた、このリズム、美しい波紋を発生させる行動の同一パターンでの反復のひとつである。

そしてここで、この社会的な活動、言いつけを守ることや、作法を守ることへの参与の度合いについて、月の妻である人間の娘と、太陽の妻である蛙との差異が際立ってくる。

月の妻である人間の娘は行儀が良く、言われたことを守る。

一方、太陽の妻である蛙の方は、行儀が悪く、言いつけを守らない。

周期性

ここから神話はいよいよクライマックスに向かう。

月の妻である人間の娘が、「突然」出産する。

月と人間の娘との「結合」から、新しい世代の子供が「分離」する。

おそらくこの生まれた子が、現在の人間の初代、あるいは初代の少し手前の祖先になるのだろう。

このΔ的人間の子の誕生を、β項たちは皆で喜ぶのであるが、「蛙」だけは反発し、義兄弟であり、Δ的人間の子の父親でもあり、いままで散々自分を愚弄した(つまり言葉によって分離しようとした)「月」に、過度に結合するという動きを見せる。

こうして、「カエルがくっついた月」という、現にこの経験的世界で、日々空に現れるあの月が、Δ的な月として生成する。

ヤマアラシに変身したり、人間の娘と結婚したりする月は、月であって月ではない、経験的なあの月ではない、神話的なβ月だったのである。

そのβ月が、それまで過度に分離し、過度に対立していたβ蛙と、過度に結合することでΔ化する。β二項が重なり合い結合したところにΔが出てくるのである。

+ +

ちなみに、このΔ月の生成をもって神話の語りが閉じられる場合もあるが、今回の場合は「まだ言い残したことがある」と、大急ぎで畳み掛けるように周期性と非周期性の分別が語られる。

周期性という秩序こそ、この神話が語りの最後に区切りだそうとするものである。それは波紋のいくつもの円が、小さい円から順に大きい円へと広がっていく様を「美しい」と感じる人間の心の感じ方そのものなのかもしれない。

そしてこの波紋の美しさをつくりだすのは、反復される行動、同じ形で繰り返される行動であり、意識的に、身体の疲れをものともせずに同じ動きを反復するような「作法」を守ろうとする意思なのである。

+

そしてそうした型を反復する作法のようなことを、”それ”として区切り出すのは、他でもない「無作法」との分別なのである。

お手本のように行儀良く作法に則っているということは、無作法ではない、ということである。

ここで上の神話では、蛙の娘と人間の娘の鋭い対立関係が、この無作法と、無作法ではないこととの分別を際立たせていく。

蛙 / 人間

|| ||

無作法 / 無作法ではない

*

このように神話の語りでは、何もないところから(あるとないの分別すらないようなところから)二項対立関係が二つ対立し、四項関係をなすようになるまでの、円形の中に四角形を広げていくような動きが強調される。

そしてそれは神話の語りだけでなく、人類のありとあらゆる思考の形態に現れる。例えば、先ほどの神話を語ったアラパホ族がある儀式で用いる建物の柱の配置について、レヴィ=ストロース氏は次のように書く。

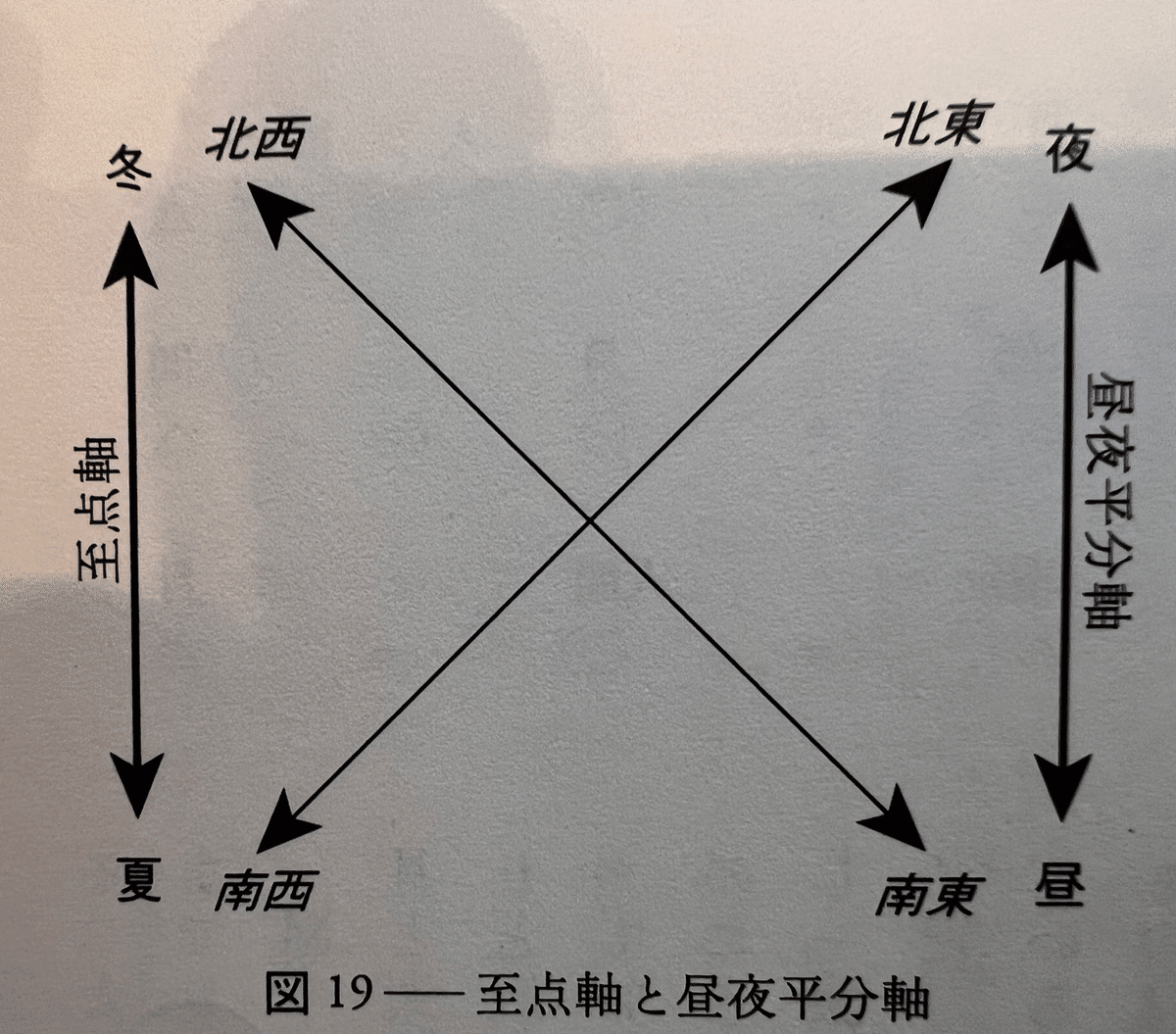

「十六本の柱が円形に配置されている。その円形の平面上に架空の四辺形が想定され、北東と北西の角には、黒塗りの柱が立てられる。南東と南西の角には赤塗りの柱だ。これら四本の柱は、アラパホの神々中の四老人を象徴する。それぞれ風の主である四老人は、夏と冬、昼と夜の化身に他ならない。したがってインディアンの思考においては、一方は「至点的」、他方は「昼夜平分的」交代というふたつの型同士のあいだに、相同性が感じられていることになる。たったひとつの配置により、昼夜ばかりか、月と季節の規則的な継起までも確保されているわけである(図19)。」

「たったひとつの配置」としてレヴィ=ストロース氏が示すのは、下記「図19」である。これは対立関係の対立関係である四項関係を分けつつ繋いでおく動きである。

マンダラ、特に異なる二種類の極を交互に配置して八項で円環を閉じるタイプのマンダラと、経験的感覚的に対立する二極を一つに重ねたようなβ項

たちの過度な分離と過度な結合の間の往復運動についての語りとは、全く別のことのように見えるが、抽象的な「構造」としては、まったく同じになっている。

前者は視覚イメージを用い、後者は聴覚を経て喚起されるイメージを用いる。その方法(方便)は違えども、どちらも感覚的経験的な表層の日常の、いわゆる「惰性化」した「分別」・二項対立関係を実体化するのではなく、むしろその実体化しがちな表層の分別からフォーカスポイントをずらして、その遥か向こうに、純粋な構造、「何である」という言い方をした瞬間にそこから溶けて逃れていくような、波紋のような動的なパターンの痕跡としての構造へと、私たちの「心」を変容させる。

つづく

関連記事

参考文献

最後まで読んでいただき、ありがとうございます。 いただいたサポートは、次なる読書のため、文献の購入にあてさせていただきます。