釣りと現世と魂と ③ 黒部の夏 2023 ソロキャンプ編 Ⅰ

18歳で免許を取得してからというもの、長い間ずっと "車ありき" の生活を送って来た。

しかしサラリーマンを辞めた後、色々思うところもあり、また、最近まで関わりのあった音楽家の強い勧めで、思い切って車を手放したのは去年の事だ。

運転が好きな自分にとっては、徒歩での買い出しなど、「歩く」と言う当たり前な事にも初めは億劫だったが、意外とすんなり順応することが出来た。

だが、それに伴い、釣りの頻度は極端に減ってしまった。

そのうち引きこもりのような生活から抜け出して、仕事で様々な現場へ、時には片道2時間半も掛けて電車通勤するようなライフスタイルへと切り替わり、

自分の中で移動手段としてのそれがあたりまえとなったため、再び釣り場へと、徐々に心が向くようになっていった。

しかし東京とはいえ、私の好きな奥多摩湖まで、となると、そこそこ遠い。

こちらも、バスと電車を乗り継いで2時間は掛かる。

終点、奥多摩駅で下車

そこから更にバスに乗り、東京の水瓶、

小河内ダムへと向かう

ハイシーズンの夜明けは四時半頃。

朝マズメを狙うとなると、始発でも間に合わない。

自ずと前日からの泊りがけになる。

だから先ずは、安めのリュックや1人用テントを買い、自分なりの新しい釣りのスタイルを模索することにした。

これがやってみると、思いのほか楽しいのだ。

車窓から眺める景色は、自分で車を運転しながら見るそれとは異なり、

今まで見落としてきた風景の中の細かなディテールを観察できて、とても新鮮な気分を味わえた。

たったそれだけの違いで非日常感を味わえるのは、元々旅好きの自分には、とてもコスパが良い。

新しい発見は海外へ行かなくとも(行けなくとも、)身近な所にたくさんあったのだ。

テント泊の場合は、釣り場に着くと駐車スペースなどを気にすることもなく、割と自由が利くことも新しい気付きだった。

ダブルウォールで¥4800 ‼

これで十分、組み立ても簡単

目の前が "釣り場" になるのも良い。

現在の奥多摩湖は、昔ほど釣れる湖ではなく、釣人も少ないが魚も少ない。

増えすぎたカワウに依る食害の影響も大きい。

故に、季節を通し、魚種の違いによる行動パターンや、ダムの水位や水温などから、ポイントを細かく割り出す必要がある。

そのデータを拾い出すために、ある年は同じポイントへ50回以上も通い、"定点観測" を行ったりもしたが、それでも結果が出たのは1割にも満たなかった。

釣れない釣りは、正に 苦行 だ…

昨今の異常気象…大型台風やゲリラ豪雨の影響で、湖全体が半年以上も濁ってしまったり、砂泥でポイントが埋まってしまい、これまでのデータが当てはまらないこともしばしば。

しかし、結果が出ないことがあらかじめ予測出来たとしても、トライ・アンド・エラーを繰り返すことには意味がある。

釣れなかった日の条件をヒントに消去法を使えば、いつか 釣れる日 にたどり着けるからだ。

諦めなければ、ヘミングウェイの 老人と海 の主人公サンチャゴのように、いつかは 一生モノ との出会いに恵まれるに違いない…

大袈裟かもしれないが、自分の人生 についても、そうであって欲しいと切に願っている。

タイミングさえ掴めば、奥多摩湖でもこんな魚たちと出会える。

黒部のニジマス

今年に入ってから、黒部へ、以前に良い思いをしたあの場所へ、再び行きたいと言う思いが募ってきた。

ここはイワナの源流釣りの聖地だが、

いつの頃からかダム湖ではニジマスが自然繁殖し、今では勢力を二分、いや、上流部を除いては、殆どイワナを駆逐してしまったのでは?と思われる程に、生息域を拡大している。

因みに、ニジマスはいわゆる外来種で、昨今物議を醸してはいるが、私はこの美しい サケ科の魚がとても好きなのだ。

1877年に北米から日本に持ち込まれ、すでに150年近く経っており、今では 帰化魚 とされていて、みんなが回転寿司で食べている "トラウトサーモン" の殆どは、この魚を海洋養殖したものだ。

黒部ダムは観光シーズンの間、ライブカメラでダムサイト周辺の景色や、天気、水位などをリアルタイムで見る事ができる。

ゴールデンウィークを過ぎた辺りからは、立山周辺の天気予報と共に、毎日のようにチェックを怠らなかった。

前回訪れた時は一日釣りをしただけだが、今回は一週間に及ぶキャンプと釣りの旅の予定だ。

ダムサイトを離れ、湖岸の山道に辿って森へと一歩踏み込めば、一般の観光客を寄せ付けない、ほぼバックカントリーと言ってよい環境である。

山小屋周辺でなければスマホも継らず、

不測の事態が起きても、直ぐに助けは来ない、ワイルドな世界。

しかも山の天気は急変しやすく、特に今は梅雨時期でもある。

少しでも不安要素を減らすために、最適なタイミングを見極める必要があった。

そして7月中旬、悪天候による幾度かの予定変更の末、待ちかねた決行の日を迎えることとなった。

バックパッカーの旅

馴れない肉体労働と連日の猛暑で、疲労はピークに達しているにも拘らず、興奮で寝不足気味のまま、出発当日は時間通りに起床した。

前夜には、数日前に入手した80Lのザックに一週間分の荷物…

テント、タープ

マット

ビニール紐

レインウェア

シェラフ

着替え2セット

ルアー・フライのタックル

スマホ・バッテリー・充電ケーブル

小型LEDライト✕2

コンパクトデジタルカメラ・小型三脚

応急セット

ガスバーナー・ボンベ2本

メスティン・コップ・箸・ナイフ・カッター

携帯浄水器

米・乾燥野菜

蕎麦・つゆ

砂糖・塩・調味料・ふりかけ

コーヒー・紅茶・麦茶…

等が既に詰め込んである。

パッキング段階で、あれもこれもと重量が増え、かさ張るソーラーパネルなどは諦めたが、それでも体が悲鳴をあげそうになるほど重くなってしまった。

50歳を超えると腰や膝にモロに負担が来るのが身に沁みて判る。

本当に大丈夫なんだろうか?

中央道日野バス停付近まで向かう

重い(泣)

なるほど、中年が山で身動が取れなくなって、遭難するわけだ…

自宅から中央道日野バス停までの徒歩と電車、モノレールの移動だけでもかなりキツく感じたが、汗の噴き出し方も尋常ではなかった。

現職の造園業以上だ。

それにしても、今年の夏の暑さと言ったらなんなのか…

7月16日、三連休の真ん中とあって、

新宿発、松本行きの、中央道を行く高速バスは、渋滞のため、軒並み30分近くの遅れとなっていた。

しかし、それで済むはずもなく、

お約束の小仏トンネル手前からノロノロ運転になり、ここの通過だけでプラス1時間、 やっと山梨県の双葉サービスエリアに着いた時のアナウンスでは、さらに一時間ほど渋滞し、松本バスターミナルの到着時刻は、なんとプラス二時間半の12時半とのことだった。

この車の多さよ、電車生活をするようになってから、首都圏の道路事情をすっかり忘れていた。

まあ、急ぐ旅でもないし、車中で寝不足を解消すれば良いだろうと思ったが、これまたお約束どおり、遠足前の園児の様に、興奮して眠れはしなかった。

無事に松本バスターミナルに到着すると、今度はすぐ近くの、JR松本駅から大糸線に乗り換える。

連絡通路から階段を降りると、

折り返し2両編成の、可愛らしい列車が間もなく到着した。

これで黒部の玄関口、信濃大町駅へと向かう。

乗り込んだ列車は梓川を渡り、燦々と輝く夏の太陽と、風に揺れる一面緑の水田の中を進み行く。

この遥か上流が上高地

安曇野市に差し掛かると、その西側に、北アルプスの山々の連なりが姿を現した。

約一時間にわたる、なんとも贅沢な列車の旅だ。

北アルプスの雄大な景色を眺める。

黒部ダムはこの山々の核心部にある。

信濃大町駅で下車すると、こころなしか暑さも和らいで感じられた。

下界の東京とは違い、長野はやはり高地なのだ。

ここから扇沢駅へと再びバスに乗る。

しかし、バスが出発した途端に雨模様となった。

今日は降らない筈だが、先が思いやられる…

少々不安になる…

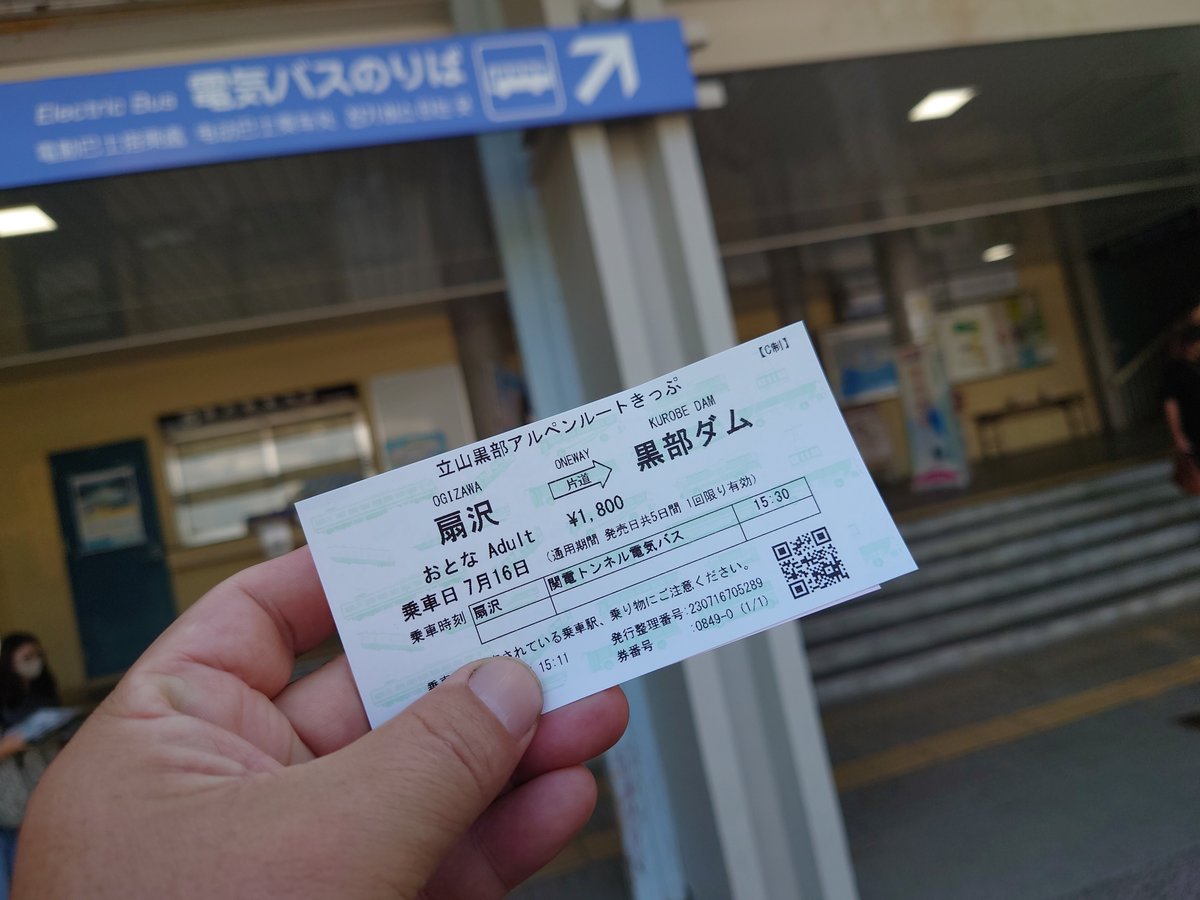

そして、40分程バスに揺られた後に、黒部ダムへと通じる、あの世紀の難工事と、映画「黒部の太陽」でも有名な関電トンネルの入口、扇沢駅へとたどり着いた。

先程の雨はどこへ?

山の天気はホントに変わりやすい…

ところで、

電気バスのチケットは片道¥1800、

意外と高い。

だが、往復で買うと¥3200、セコい話しだが四百円お得だ。

しかし、有効期限は5日以内である。

梅雨真っ只中の北アルプス、天気は極端に変わりやすく、週間予報では、週の半ばは大雨の可能性もある。

出来れば一週間は居たいのだが、場合によっては早期撤収もあり得る、微妙なところだ。

「どうされますか?」と窓口の女性。

たかが四百円、されどヨンヒャクエン…

なにせ貧乏旅行だ、少しでも出費は削りたい。

いやいや、大雨にも備えてテントにタープの二段構え(そこはケチらない)で来たではないか?!

結局、根性据えて片道切符を購入することにした。

つまり、"5日以内の撤退はしない" と言うことだ。

いざとなれば、どこかの山小屋に避難すれば良いさ…

黒部ダムと、そこに至る関電トンネルは、それぞれが日本の技術力を象徴するランドマークの一つだ。

だから、海外からの旅行者も含め、観光客は結構多い。

が、竿を担いでいるもの好きは、どうやら自分だけのようだった。

リュックを背負っているのは、殆どが登山客で、釣人は稀なのだ。

現在は電気バスが黒部ダムへの唯一の足。

釣人は自分だけ…

冷気で車窓が曇っている

工事で亡くなられた171名の殉職者慰霊碑

長く暗いトンネルは、バスがやっと通れる程度で、離合出来る広さもない、片側交互通行だ。

トンネルの半ばに差し掛かると、工事の最大の難所として知られる 破砕帯 があり、そこから吹き出した、文字通り溢れんばかりの湧き水が、側溝を轟轟と流れている。

以前観た、石原裕次郎主演の映画「黒部の太陽」で、工事中の作業員がこの水に押し流されるシーンが思い出される。

"地中" にある黒部ダム駅で下車し、まるで冷蔵庫のように冷たい坑道をしばらく進むと、外からのまばゆい光と共に、夏の暑さが徐々に戻ってきた。

外に出ると、懐かしい景色が再び目の前に広る。

約2年ぶりの再会だ。

山の頂きには未だ残雪が見える。

ここから先は、山小屋周辺でなければ、

スマホの電波は殆ど届かない。

関電トンネルは

この山をくり貫いて掘られている。

岩盤の脆さ故、難工事だった事が伺える

しかし、この時点で、既に4時を回っていた。

渋滞さえ無ければ、今頃は釣をしていただろう。

少しは観光もしたいが、もたもたしてはいられない、

先を急がねば。

カンパ谷の吊り橋

重たいリュックで体を軋ませながら、可能な限りのスピードで山道を進む。

道は整備されているが、湖に沿って黒部川上流を目指す道は、ご覧の通り、

まるで森へと消えゆく獣道だ。

そして30分程歩いた後、ロッジくろよんに到着した。

ダムサイトから一番近い山小屋である。

だが、どうやら営業はしていない雰囲気だった。

とりあえず、無人のテントサイトにテントを張り、中に荷物を放り込む。

未だ十分、夕マズメを狙える時刻だ。

釣り師の卑しさが、疲労による体中の痛みを上回り、エネルギーを絞り出す。

準備もそこそこに竿とリールを握りしめ、とりあえず山小屋から最も近い沢の流れ込みへと足早に山道を下った。

すると、ザーッと言う沢の流れの音と共に視界か開け、人の気配のない水辺へとたどり着いた。

北アルプスをバックに広がる水面をしばし見つめる。

黒部へ戻って来た実感がこみ上げてきた。

今、この景色は、自分のためだけに用意されているのだ。

ただじっと水面を見つめる

前回と同様、湖は長雨によって濁っており、沢からの綺麗な水が流入している範囲のみ、透明度が保たれていた。

しかし、そこは浅く狭く、ルアーを投入出来る程ではない。

以前釣りに訪れた隣の沢、御山谷の流れ込みを目指そうと考え始めた時、再び雨がパラつき始めた。

何事も引き際が肝心、明日からが本番だ。

諦めてキャンプサイトへ戻ることにしよう。

ロッジくろよんに戻ると、人の気配がした。

声を掛けてみると、中から年配の主が現れた。

話を聞くと、今は休業中とのことで、テン場は無料で良いよとのこと、

有り難い。

ご好意に感謝を述べてから、テントへと戻る。

こんな小さなテントでも、

明かりを灯すとホッとする

朝6時に自宅を発ち、高速バスや列車などを何度も乗り継ぎ、ここまでたどり着くのに丸一日を費やした。

初日だと言うのに、既に体が悲鳴を上げている。

湯を沸かし、乾燥野菜と一緒に蕎麦を茹で、簡単な食事を摂る。

麺つゆで割った蕎麦湯が思いの外美味しかった。

明日からのトレイルに備え、とにかく体を休めよう、今はただそれだけだ。

百均で仕入れた安物のシェラフを広げ、小さな雨音の子守唄を聴いていると、都会でのストレスや雑念は、いつの間にか消え去り、意識も深い森の闇の中へと溶け出して行き、やがて純粋な無へと落ちていった。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?