#AI

俺は良いけど、AIがなんて言うかな?

AIをパートナーとして抽象的な判断軸を自分の中にインストールしていく、ということができないかと考えを巡らせている。

唐突すぎて何を言っているかわからないと思うので、まずは「道徳感」を例にとった話をしたい。

サイバーカスケードという言葉をご存知だろうか。

SNSのタイムラインアルゴリズムによって同じ性質や思想の人々同士でばかりコミュニケーションが行われる、いわゆるエコーチェンバー現象がさらに進み、

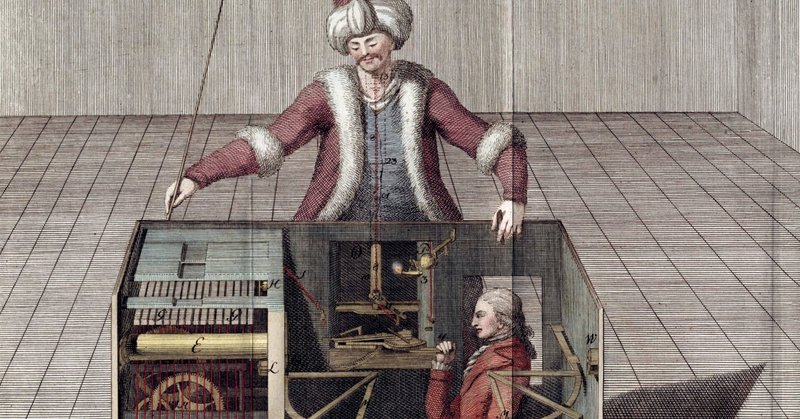

人ではないものたちとの話し方

ChatGPTに調べ物の下拵えをお願いしながら、ふと疑問に思ったことを聞いてみました。

スマートスピーカーが家庭に入りはじめた頃、子供が音声アシスタントに何かをお願いする際に「please」を付けないということがアメリカで問題視されたそうです。その結果、AlexaにもGoogle Assistantにも子供達が乱暴な話し方をするとたしなめ、"please" をつけるとほめる機能が盛り込まれるこ