記事一覧

シドニー・スミスの語り『ぼくは川のように話す』

私の蔵書の中に特別な位置に飾られた絵本がある。ガラステーブルの収納スペースに置かれた、まばゆい光を放ち波音轟く装丁をしたその絵本の名は、『ぼくは川のように話す(原題:I Talk Like A River)』である。

カナダの詩人ジョーダン・スコット(文)と絵本作家シドニー・スミス(絵)による共作で、日本では2021年7月に原田勝の訳によって偕成社より出版された。本稿では『ぼくは川のように話す

ラーメン屋で話すようなことば

「それじゃあ届かないよ」

「ラーメン屋で話すようなことばで語らないと」

* * * * * *

尊敬する絵本作家がいる。長谷川集平というにんげんだ。彼が描いた『日曜日の歌』という作品を読んで、ぼくは目が覚める思いをした。

3年前のある日、ぼくは集平さんとはじめて話すことになる。

きっかけは、こんなメールを送ったことから。

「集平さんへ ぼくが虜になった作品をより多くの方に知ってもらいたいの

夜明けのすべてをみました

おやすみのうちに会っておかなきゃ!と友人に連絡を入れて、大阪のカフェで待ち合わせた。昨日は身体がおもくて動きだすのが遅かったから、1時間ほど近況を報告しあったところで閉店の時間がやってくる。2人は傘をさして冷え込んだ道を駅まで歩いた。「最近いつ泣いた?」と聞かれて、すぐに返事ができなかったけれど、友人と別れたあとの僕は、出町座に寄って『夜明けのすべて』を観て、涙を流し続けることになったのだった。

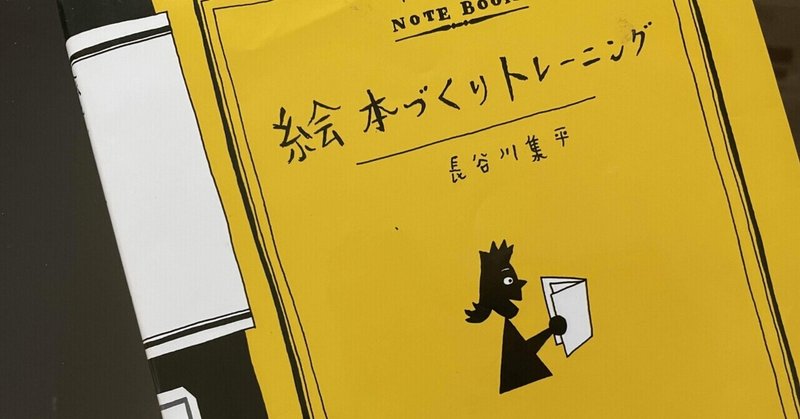

『絵本づくりトレーニング』 長谷川集平

絵本作家、長谷川集平による広い間口と深い奥行きを兼ね備えた絵本理論書。長谷川が講師となり、イラストによる丁寧な解説と章末課題を内包した実践講座が展開される。そでにチャーリー・パーカーの言葉が刻まれた同書は、カザルス、モーツァルト、ベートーベン、ビートルズに触れられ、映画はエイゼンシュテインのモンタージュ論から小津の正面性、絵画は絵巻物の方向性からカンディンスキーの抽象画、その他フロイト、ブレヒト

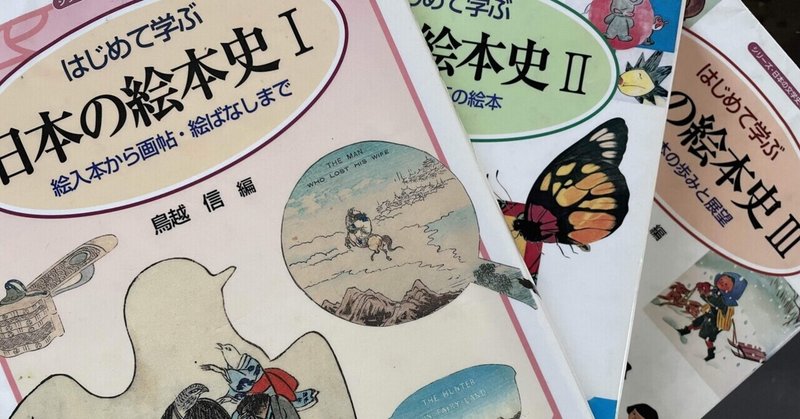

もっとみる『はじめて学ぶ日本の絵本史I・II・III』 鳥越信

『はじめて学ぶ 日本の絵本史』は全3巻からなる日本初の絵本通史だ。21世紀になって初めて自国の絵本史が誕生していることに驚いた。同書は、「とにもかくにも近代日本の絵本の流れに関わる情報を、現時点で判明している限り、全て提供するということ」、「質的には評価できないと考えられる絵本についても、同じように記述したこと」を基本的な方針として、1868年から1920年代半ばまでの絵本にまつわる史実が懇切丁

もっとみる『絵本の絵を読む』 ジェーン・ドゥーナン

イギリスの絵本研究者ジェーン・ドゥーナンは、絵本の「絵」に焦点を当て、能動的に絵を読む方法を示した。同書は、絵本作品を具体的に取り上げ、絵を読むとは如何なるものかを説明する理論書である。ドゥーナンが実践した絵本学習カリキュラムの記録と、充実した参考文献リスト、訳者3名による「『とんことり』をドゥーナンの手法で読む」座談会が収録されており、その親しみやすさと充実具合からも、必携の書と言える。

と

『絵本をよんでみる』 五味太郎

著作数450冊を超える絵本作家、五味太郎による絵本論。『キャベツくん』、『よあけ』、『エンソくん きしゃにのる』など、五味を「絵本好きにしたであろう自作以外の絵本」全13作品が語られる。まず初めに語られるのは、自身がいちばん長く読んでいる絵本という『うさこちゃんとうみ』であるが、その読みっぷりが実に愉快且つ明晰なのだ。ふわふわさんのセリフは「うさこちゃんの「我」を揺さぶる問いかけ」である、作品に

もっとみる『ぼくの絵本美術館』 堀内誠一

本日(2022年01月04日)より大丸ミュージアム〈京都〉で「堀内誠一 絵の世界」展が開催される。堀内誠一は1932年東京に生まれ、アートディレクター、デザイナー、旅人、そして絵本作家として戦後日本をリードした人物だ。

『ぼくの絵本美術館』は、堀内誠一が遺したエッセイ、対談、評論を一冊にまとめた絵本論集成である。同書は、「偏愛的個人美術館」と紹介されるように彼の偏愛に満ちた解説に魅力がある。ラ

私の黄色い道 〜『ジャリおじさん』編者澤田精一の講演会を経て〜

「すぐに答えを出さないこと」

白き髪の大柄男は、私を射るような眼差しと優しい口調でそう言った。

__

今月は実りの多い1ヶ月だった。絵本出版に携わる方々や学生仲間、多くの人が話を聞き、問いかけ、私の思索を助けて下さったのだ。

この頃、私は内宇宙から〈私の言葉〉を発見し〈私の声〉を放っている実感があり、それを受け止めて下さる方々への感謝の念に堪えない日々を送っている。

11月22日、おだわら市

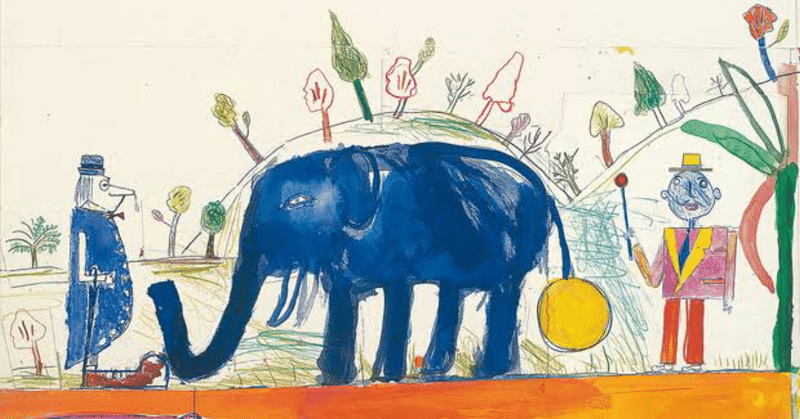

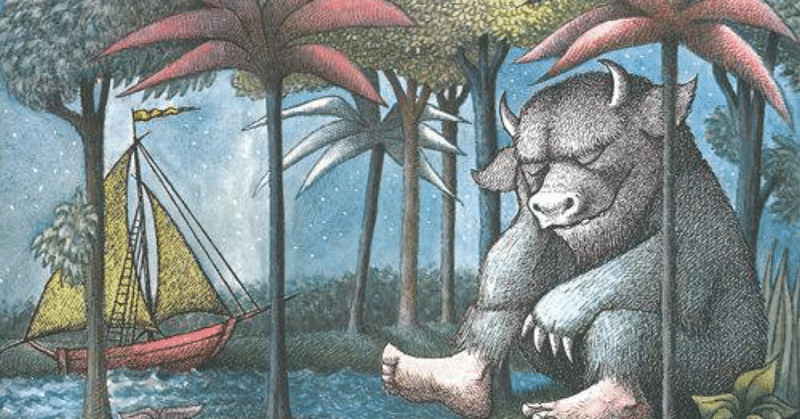

絵本表現による時間感覚の忘却『かいじゅうたちのいるところ』

私の作品にいくらかでも真実と情熱が含まれているとすれば、それは私が子どもであることのこの逃れがたい現実にー子どもたちがいたるところで恐ろしく傷つきながら、「かいじゅうたちのおうさま」になろうと苦闘しているという現実にー深くかかわっているからです。(センダック, 1990, 161)

1964年、『かいじゅうたちのいるところ』でコールデコット賞を受賞したモーリス・センダックは、受賞挨拶で上記のよう

私を絵本の世界へ導いた作品『日曜日の歌』

ある作品がきっかけとなり、その世界の広大さあるいは奥深さを知り、気づけば沼に足を踏み入れてしまっていたという経験はないだろうか。

長谷川集平作品『日曜日の歌』は、私を絵本の世界へ導いた。

映画上映前の待ち時間に立ち寄った書店。なんとなく絵本コーナーへ。映画を待っていたわけだから、目当ての作品があるわけでも、何かを発掘してやろうと思ってもいない。表紙を眺め、ときには手に取り、パラパラとめくり、戻