絵本表現による時間感覚の忘却『かいじゅうたちのいるところ』

私の作品にいくらかでも真実と情熱が含まれているとすれば、それは私が子どもであることのこの逃れがたい現実にー子どもたちがいたるところで恐ろしく傷つきながら、「かいじゅうたちのおうさま」になろうと苦闘しているという現実にー深くかかわっているからです。(センダック, 1990, 161)

1964年、『かいじゅうたちのいるところ』でコールデコット賞を受賞したモーリス・センダックは、受賞挨拶で上記のように述べた。

モーリス・センダックは、ジャン=ジャック・ルソーやジョン・ロックの「人間はもともと無垢の状態である」という考えに対して異を唱えるかのように、子どもの耐え難い内面(=闇)を巧みな心理描写で絵本に持ち込んだアメリカの絵本作家だ。

子どもの耐え難い内面とは、如何なるものか。彼のアートグラフィーの中でも顕著に表れているのが、『かいじゅうたちのいるところ』、『まよなかのだいどころ』、『まどのそとのそのまたむこう』の三部作である。子どもたちが精神の深層を漂い、怒り、挫折、恐怖を克服する物語だ。

本稿では、『かいじゅうたちのいるところ』を取り上げ、主人公マックスが、子どもであることの堪え難さから葛藤の解消へ向かう過程に、読者が体験する絵本独自の力について述べていきたいと思う。

______

『かいじゅうたちのいるところ』

彼の代表作『かいじゅうたちのいるところ(原題:Where the Wild Things Are)』は、1963年に刊行されて以来、世界中で愛され、約2000万部もの売り上げ記録を持つ現代絵本の金字塔である。ここ日本では、1966年に『いるいる おばけが すんでいる』として七五調で翻訳されたのち、75年に神宮輝夫による原文に忠実な新訳が冨山房から出版された。数々の批評が展開され、絵本に携わる多くの人がお勧めの絵本としてその名を挙げる。まさに絵本表現の真価を発揮する名実ともに優れた作品だ。

物語のあらすじはこうだ。

ーあらすじー

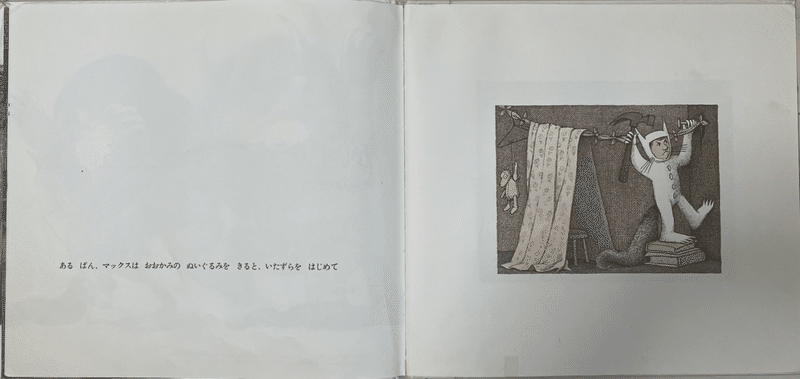

ある晩、マックスはおおかみのぬいぐるみを着て、いたずらを始める。「この。かいじゅう!」と母親に叱られたマックスは、夕飯抜きで寝室に放り込まれる。すると、寝室から次第に木が生え、あたりは森や野原になる。打ち寄せた波が、船を運び、その船に乗ったマックスは〈かいじゅうたちのいるところ〉へたどり着く。マックスは、かいじゅうたちの王になり、かいじゅうおどりを楽しむ。「もうたくさんだ。やめえ!」とかいじゅうたちを眠らせたマックスは、寂しさと夕飯の匂いに襲われて〈かいじゅうたちのいるところ〉を後にする。いつのまにか戻った寝室には、出来立ての夕飯が置かれており、物語は幕を閉じる。

高志の国文学館、生田美秋は

マックスのファンタジーの旅は、解決できない葛藤ーファンタジーへの旅ーファンタジー世界での葛藤の解消ーファンタジーからの帰還と、意識(現実)と無意識(空想世界)の「行きて帰りし(心の旅の)物語」を構成している。(生田, 2019, 10)

と本作の構成を簡潔にまとめており、私が確認できたいくらかの批評は、この解釈を出発点にセンダックがどのようにマックスの内面を表現しているか、「かいじゅう」は何を意味するのか(父親説、マックスの影説)といった分析が主だ。

これまで何度も繰り返し論じられた分析に、私が言及する余地はない。しかし、私の愛は私にしか語ることはできず、同時にそれらの批評には目新しさが見受けられない。

私は『かいじゅうたちのいるところ』から、〈絵本表現独自の力〉を探ることを目的とし、二十世紀最高傑作が与える読者の絵本体験に注目したい。そのため、本稿で扱うセンダックの手法は限られた部分のみで、私の主観的な体験を基に意見を述べることになる。しかし、読者の絵本体験に注目し、〈絵本表現独自の力〉を自覚することは、これからの絵本表現を考えるにあたって重要だと確信している。

私が取り上げたいのは、『かいじゅうたちのいるところ』クライマックスとも言える、第十二画面から第十四画面見開き3枚におよぶ「かいじゅうおどり」だ。マックスが、心の葛藤を解消、カタルシスの獲得に成功する絵本史に残る輝かしい場面である。

絵本学の発展に努めた灰島かりは、

この三つの見開きこそが、この絵本を二十世紀最高の傑作たらしめている場面だろう。子どもがファンタジーの力を借りて自分を解き放ち、心の内の問題を解決するそのようすを見事に表出している。

(灰島, 2017, 34-35)

と、「かいじゅうおどり」を評価しており、私も同じくこの場面が作品の価値を決定づけたと考える。

(▲第十四画面。かいじゅうおどり)

この奇跡の3見開きによる私の体験を敢えて言葉にするならば、精神への没入による時間感覚の忘却体験と表現したい。そして、この体験こそ〈絵本表現独自の力〉ではないかと考察する。

絵本表現の独自性 -時間感覚の忘却-

人は、時間に支配されている。個体による変化の質は違いがあるにも関わらず、時間の進行は等しく一定だ。時間は客観的で、絶対的だと社会で共有されている。時間と身体は不自然な関係であるにも関わらず、切り離すことは難しい。

ギリシアでは、社会で共有された過去から未来へ一定速度で流れる時間をクロノス時間と呼ぶ。私たちはクロノスによって調和と生産に成功する一方で、内面にクロノスと共存する耐え難さを持っていると考える。クロノスの対義語として、カイロスは一瞬や主観的な時間を意味し、これら二者のギャップが耐え難さを生んでいるのだろう。

先述した時間感覚の忘却という体験は、クロノスと身体が切り離される体験のことを指す。あるいは、カイロスとの出会いとも表現できる。

マックスが心の葛藤を解消する旅で、読者もまた葛藤を解消する。クロノスとカイロスのギャップは読者が抱える葛藤の一種だ。

私は『かいじゅうたちのいるところ』に限らず、絵本表現は読者に時間感覚の忘却(=クロノスとの別離・カイロスとの出会い)を体験させると感じた。絵本がこれを可能にすること、そしてそれが絵本表現独自の力であることを認識するためには、絵本の特質を理解するのが良いのではないだろうか。

絵本編集者、小野明の絵本の定義は、私が考える絵本の定義と最も近しい。

①静止ヴィジュアルのみ(絵・写真・オブジェ…)ではなく、言葉のみ(小説・詩歌・エッセイ…)でもなく、その双方が支えあってなされる表現である。

②それが十数画面(通常二四ページか三二ページ)連続することによって成り立つものである。

③読者=うけ手みずからがそのページを順々にめくることで享受される作品世界である。

(小野, 2018, 42)

絵本が如何に読者に託された形式かが改めて確認できるのではないだろうか。

静止ヴィジュアルと言葉の相互作用は、語りを多様にするだけでなく、読者の目の動きに自由を与える。また、みずからがページをめくる能動性は、同じく視覚芸術であり総合芸術である映画と決定的に異なる点と言える。

絵と言葉、ページとページの間隙を味わい、自らの手で物語を進める鑑賞形式は、小説のように言葉を読み進めるではなく、映画のように時間経過が物語を進行する訳でもない。絵本に没入するとき読者は、〈立ち止まっているようで読んでいる状態〉が持続している。この状態が持続するとき、私は絵本鑑賞ならではの感動、つまり時間感覚の忘却を実感する。

そのため、絵本と読者の内面との繋がりがより重要になる。読者の能動的想像と没入度合いが、作品の味わいを大きく左右させるのも現実だ。残念なことに、内容の理解を優先し言葉だけを読んでしまう読者も少なくない。

『かいじゅうたちのいるところ』が、20世紀最高傑作と評されるのは、モーリス・センダックのテクニックが、容易に絵本世界への没入を許した点、絵本の特質を最大限に活かした点にあると考える。具体的に『かいじゅうたちのいるところ』がどのように時間感覚の忘却へ導くのかを考えたい。

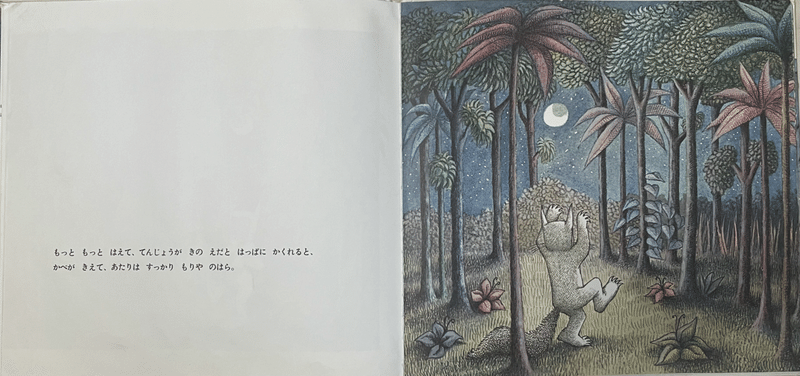

まず、〈かいじゅうたちのいるところ〉へ歓迎するように、第一画面から第十二画面にかけて次第に余白(枠)が狭まり、絵の占める割合が増大する連続性がある。

中間にあたる第六画面は、マックスの空想がついに部屋の壁を消し去り、絵が右ページを満たす場面だ。マックスは読者に背を向け、マックスの眼差しと読者の眼差しが同一化する瞬間となる。

(▲第一画面。余白>絵)

(▲第六画面。絵が右ページ満たし、マックスは読者と眼差しを共有する。)

(▲第十二画面。かいじゅうおどりの最初の場面。)

マックス=読者が成り立つと、続いて、「夜も昼も航海し、1週間過ぎ、2週間過ぎ、ひと月とふた月日が経って、1年と1日航海する」と言葉で語られる。クロノスで経過を具体的に言い表し、マックス=読者が遠い旅へ向かうことを認識させる発想は面白く、驚異的だ。

このように余白と言葉が現実世界を示し、ページをめくるごとに、ゆっくりと時間をかけて精神世界の深みへ向かってゆく。至る「かいじゅうおどり」では、余白と言葉が消失し、読者は現実から離れた時空で、マックス同様、3見開きの幸福に満たされる。

センダックが、絵本と時間感覚の関係に、どのような意識をしていたかは不明だ。しかし彼は、ランドルフ・コールデコットやウィリアム・ニコルソンなど、ことばと絵の力学を理解したイギリス絵本作家に強く影響を受け、リズムや構成を重視し、絵本を信じたことは確かだ。

__

『かいじゅうたちのいるところ』は、マックスのファンタジーの旅という構成をし、絵本表現が可能にする体験を具現化した作品だ。

情報が溢れる今日、私たちはタイムパフォーマンスを優先してしまう。時間を忘れ、自己の深みで過ごすひとときのお供に絵本は相応しいのではないだろうか。

そして人生の耐え難さや、飼い慣らせない衝動の実感は、すべての人に訪れる。そんな耐え難さに直面したとき、私は〈かいじゅうたちのいるところ〉で、かいじゅうおどりをし、ほかほかと温かい夕飯と誰かさんのところへ、自ら再帰していけたらいいと思う。『かいじゅうたちのいるところ』を胸の奥の御守りにしていれば、そう出来るかもしれない。いや、すべての絵本がそれを可能にする。

ー参考ー

モーリス・センダック (1990)『センダックの絵本論』岩波書店

絵本学会機関誌編集委員会 (2019)『絵本BOOK END』朔北社

灰島かり(2017)『絵本を深く読む』玉川大学出版部

今田由香・中川素子(編)(2014)『絵本学講座① 絵本の表現』朝倉書店

小野明(2018)『絵本の冒険 「絵」と「ことば」で楽しむ』フィルムアート社

ジェーン・ドゥーナン(2013)『絵本の絵を読む』玉川大学出版部

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?