#美術鑑賞

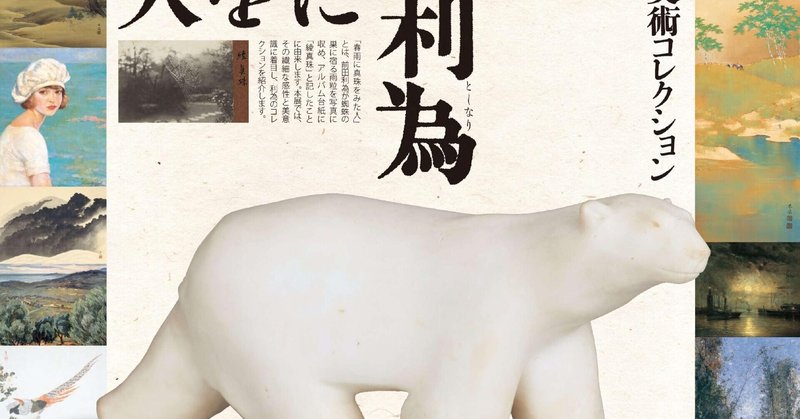

疲れた頭を癒す眼福~東京国立近代美術館「MOMATコレクション」

ゲルハルト・リヒター展鑑賞後、もう一つの楽しみが常設展であるMOMATコレクション。

今回出会えた、お気に入りを紹介していきたい。

国吉康雄、好きなんだよなあ。

若くしてアメリカに渡り、一時はアメリカの美術界の第一人者にも昇り詰めるが、太平洋戦争勃発が彼の活動に影を落とす。本作はそんな頃の作品なのだが、彼の心情が投影されて物語性に富んだ見ごたえのある仕上がりとなっている。

国吉が苦悩していた数

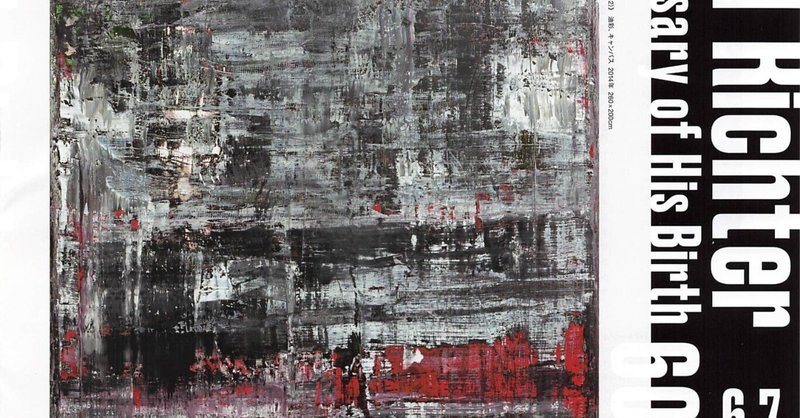

ただ「見る」そして「己に問う」~東京国立近代美術館「ゲルハルト・リヒター展」

東京国立近代美術館で開催している「ゲルハルト・リヒター展」へ行ってきた。当人のリヒターは御年90歳、いまだ現役の現代美術の巨匠である。

自分自身、苦手な現代美術であるが、現代美術のポイントを以前学んだこともあり、作品に向き合ったときにどう受け止められるかを確認する意味でも足を運んだ。

↑でも紹介したとおり、現代美術(の多く)は、描き出されたものがら自体に意味はない。それは一切の具体性を排除し線や

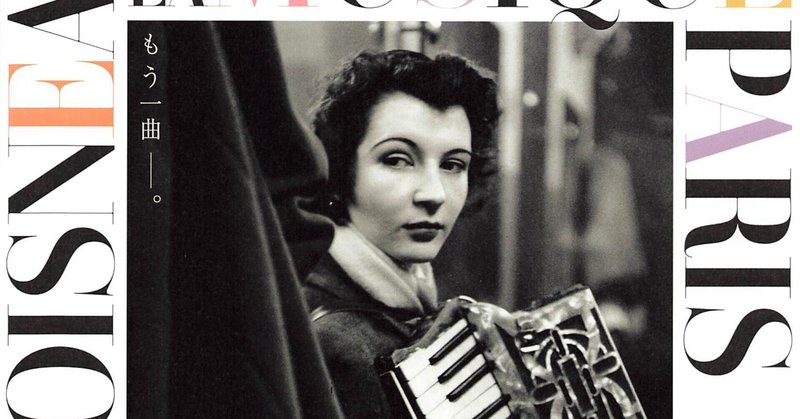

喧騒を離れ”パリ”へ~Bunkamuraザ・ミュージアム「写真家ドアノー/音楽/パリ」

ロベール・ドアノーの写真展に行ってきた。

ドアノーと言えばやはりパリ。第二次大戦時のナチス占領下ら解放された歓喜に湧く時代から現代に至るまで、市井の人々の様々な表情を撮り続けてきた。

会場は1940年代のパリの空気ひとたび足を踏み入れると往年のパリに来たかのよう。

戦前戦後芸術家たちに変らず愛されたパリであったが、戦火を潜り抜けた花の都は、「狂乱のパリ」のようなはじけるようなエネルギーは影を潜め

筆さばき、まさに融通無碍~東京ステーションギャラリー「河鍋暁斎の底力」

もはや異端の絵師とは言い難いほど、近年展覧会の機会が増えた河鍋暁斎。

今回はなんとその下絵のみの展覧会という。

「え、完成品じゃないの?」

そんな声も聞こえてきそうだが。。

東京ステーションギャラリーで開催の「河鍋暁斎の底力」

幕末から明治にかけての絵師であるが、そのバックボーンは日本画にある暁斎。しかしこれらの下絵を見てまず感嘆したのは、そのデッサン力の高さである。洋画の教育がまだ確立していな