押井守監督 『スカイ・クロラ The Sky Crawlers』 : 〈終わりなき戦争〉という 日常

映画評:押井守監督『スカイ・クロラ The Sky Crawlers』(2008年)

本作は本来、予備知識を排して見るべき、傑作である。

だから、予備知識を持たない人こそ、ぜひ本作を観てほしい。

したがって本稿は、基本的には、本作『スカイ・クロラ』をすでに鑑賞済みの人向けに書かれたものだと理解していただきたい。

昨今は、「ストーリー」だの「設定」だの「仕掛け」だのを適宜バラしながら、内容紹介的に「解説」することが、作品批評であるかのように勘違いしている者が少なくない。それでなくても「ネタバレ禁止」がうるさいくらいに言われる昨今であるにもかかわらず、本作のような仕掛けに満ちた作品では、鑑賞し終えた者でさえ、何が描かれていたのかが、ろくに理解できないという体たらくなのだから、作品を観せる側も、本来なら伏せておいた方が効果的な情報さえ、ある程度は事前に漏らしておかないと、観客が作品についてこれないと「正しく」想定して、ネタバレぎりぎりのところまで、初めから情報を出してしまうのであろう。観客のレベルが低すぎるために、それで「つまらなかった」などと言われて、みすみす興行的な失敗に終わらせるわけにはいかないからである。

しかしながら、本作は、本来であれば、予備知識なく鑑賞した方が良い作品である。その方が、徐々に明かされる真相と、ラストの切なさを、より深く味わうことができるからだ。

無論、本編を観るだけで、そこに描かれていたものの8割程度は理解できるだけの「読解力」を持つ観客(鑑賞者)であるならば、という条件付きではあるのだが…。

○ ○ ○

【※ 以下、論評の必要から本作のネタを割りますので、ある程度の予備知識を持っている方以外は、ご注意ください。】

物語は、若い戦闘機乗りのパイロットが、ある空軍基地に着任するところから始まる。

時代は「未来」のようにも見えるが、建物や戦闘機(1940年代のプロペラ機)などのメカニック類はかなり古風で、遠い未来という印象ではない。また、舞台となっている場所が、どこの国なのかも、よくわからない。登場人物の名前は「日本人風」なのだが、戦闘の舞台となっている場所の風景は、明らかに日本ではない。

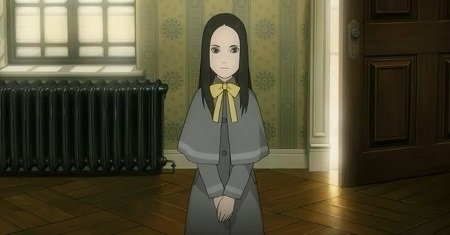

任地に降り立った、主人公・函南優一(原作では旧仮名風に「カンナミ ユーヒチ」となっているようだが、映画では「ユーイチ」と聞こえる。以下、人物名の読みは、Wikipediaに準ずる)は、航空基地の司令・草薙水素(クサナギ スイト)に着任報告の挨拶に行くが、その司令官・草薙は若い女性だった。一一しかしながら、アニメ作品では登場人物が年若く設定されていることが多いし、絵柄的に「若く見えるだけ」ということもあるから、そこにはさほど引っかかり覚えることはない。

司令への挨拶を終えて、優一が兵士たちの集まる談話室のような部屋へ行くと、そこには同年輩の若い男が一人、新聞を読んでいるだけ。優一は、その先任パイロットである湯田川亜伊豆(ユダガワ アイズ)に「当たり前の挨拶」をしてから、「ここにはパイロットは何人いるんですか?」と、ほとんど学生のノリで質問すると、湯田川の方も「君と、指令を含めて、パイロットは5人ですよ」と説明する。少なくとも、この航空隊では、昔の「軍隊」的な「先輩後輩」という感じではなく、まるで対等な、「学生寮」のような雰囲気である。

だが、無論彼らは「戦争」をしている。敵機が攻めてくれば迎撃に出るし、上からの指令によって、作戦行動として敵地に攻撃に出ることもあるようだ。当然、撃墜されて帰らぬ人となる者もいて、その場合は、しばらくすると、優一の場合と同様、補充兵があるようだ。

優一は、この航空隊でペアを組むことになった土岐野尚史(トキノ ナホフミ)に連れられて、夜の街に出る。と言っても、航空隊があるのは、街からかなり離れているようで、二人はバイクにタンデムして出かけ、郊外のレストランバーで、兵隊たちのお相手となる夜の女たちと落ち合い、そのあと彼女たちの車で彼女たちの「館」まで行って、ベッドを共にする。

函南優一は、一見したところ、かなり年若く16、7歳に見えるが、兵士としては、不自然なまでに若すぎるというわけではない。彼の相手をしたフーコは明らかに年上で大人の女(20代半ば?)だが、フーコは優一の態度や話しぶりに対し、馬鹿にするふうではなく「子供なのね」と言い、優一も恥じることなく「僕は子供ですよ、キルドレだから、大人にはならない」というようなことを言う。

この「キルドレ」という言葉だが、予備知識なく「音声」だけで聞いていれば「チルドレン(子供たち)」だと聞こえないこともないし、それで、会話の意味も十分に通じるのである。

私個人は、この「キルドレ」という言葉までは、「予備知識」として持っていなかったから、そのように聞き違えたのだが、「予備知識」を与えられた観客なら「ああ、主人公の優一は、歳をとらないキルドレなんだな」と理解することになるだろう。

私は、2008年公開の本作を、今頃(2023年)になって観たような人間だから、こうした「SF設定」について多少聞き及んではいたものの、何しろ観ていない作品の情報だから、曖昧にしか記憶していなかった。そのため、主人公が「歳をとらないだけなのか、不死身なのか」まではわかっていなかったのだ。

主人公が「特殊な人間」であることはわかっても、この作品世界が、どういう構造になっているのかまではわからず、相変わらず「謎めいた世界」として鑑賞を続けたのである。

こうした「世界設定」の輪郭がハッキリしてくるのは、優一がこの航空隊で初めて知り合った、新聞を読んでいた先任パイロットの湯田川が戦死し、しばらくして補充兵がやってきた時だ。

その転任パイロットは、戦死した湯田川と同じく、談話室で読んでいた新聞を、過剰なまでにきちんとたたむという特徴的な癖を持つ、というのが描かれて、初めて、この世界の異様さがハッキリしてくる。つまり、この描写は、明らかに「死んだパイロットの生まれ変わりが、その記憶を持たぬまま、元の部隊に帰ってきた」のを示唆しているのだ。

そして、それに気づくと、それまでに描かれてきた「あれこれの事柄」の意味が、おぼろげながらも理解できるようになる。

例えば、

(1)物語の冒頭で、赴任してきた優一がタバコを吸うために使って捨てたマッチの燃えカスを、基地司令の草薙水素が、発着場の地面から拾い上げて見つめる。

(2)彼らの基地を「見学」に来た、高齢女性の「後援者」たちの一団が口にする、彼ら兵隊に対する感謝の言葉に対し、妙に冷めた感じの、土岐野の態度。

(3)撃墜されたパイロットの姿を見て「可哀想に」と言って泣く「一般人」の中年女性に対して、草薙水素が、いきなり激昂して「可哀想なんかじゃない! 同情なんかで、あいつを侮辱するな!」と叫ぶ。

(4)基地に遊びにきた、水素とそっくりな「12、3歳の少女」草薙瑞季(クサナギ ミズキ)を、水素は当初「妹」と言っていたが、実は「娘」だと、土岐野が優一にバラし、やがて水素も優一に「気がかりなのは、自分があの子に追いつかれてしまうことだ」といった趣旨の言葉を漏らす。

(5)この航空隊の整備主任だけは大人の女(その他の整備兵たちは若そうだが、年齢は不詳)。

といったことの意味が、徐々に理解されてくるのだ。

【※ 再度の警告。これから本作のネタを割りますので、本作の「仕掛け」を知らない人はご注意ください。】

こうした、諸々の描写が意味するのは、主人公の優一は無論、土岐野をはじめとした同僚パイロットも、今は基地司令となっている草薙水素も、さらには敵側のパイロットも、彼らは「子供のまま」の姿で成長しない「キルドレ」であり、彼らは戦闘で死ぬと、その複製的な「キルドレ」が作られて、彼らの任務を引き継ぐ、ようだ、ということだ。

つまり、彼らには、生まれ変わる前の「記憶」が無いだけではなく、そもそも「幼少時代(成長過程)」というものがなく、いきなり10代の姿で生み出されるのか、あるいは、すでに育ててあった複製の肉体スペアに、身体的な学習記憶のようなものを転写して完成させるのか、とにかく彼らは、「前回の自分」が死んだ後に、その「個性」を大筋で引き継いて、十代半ばか後半くらいの姿で「再生」されるようなのだ。

(したがって「キルドレ」とは、「殺しの奴隷」という意味かもしれない。押井は、クエンティン・タランティーノとも友人関係だから、タランティーノの作品『キル・ビル』を意識した命名かもしれないとも思ったが、この言葉は原作にあるものだろうから、それはないか)

だからこそ、優一がそうであったように、彼らがこの航空隊に赴任してきたときには、自分は「キルドレ」であり「歳をとらない」ということまでは理解していても、自分がなぜ航空兵であり、なぜ戦闘をしているのかという、その肝心な理由を、彼ら自身がよく理解しておらず、ただ「戦闘パイロットが自分の仕事だから、それをしているだけだ」と考えているようなのである。

しかし、「再生」され、この航空隊に何度目かの赴任をしてきた彼らは、ここでの生活の中で、自分がどういう性格の存在なのかを、徐々に実感を持って知ることになる。

戦闘パイロットであることが「仕事」だとは言っても、その隊生活で仲良くなった同僚たちを失っていく中で、彼らは自分の存在に対する、当然の「疑問」を持ち始めるのだ。作中、優一の言葉として語られるわけではないが、彼らは「キルドレ」である自分が、何のために生き、その生に何の意味があるのかと考え始めるのである。

そして、ここで、すでに多くの場所でバラされてしまっている本作の「世界設定」を、あらためてバラすと、この世界で行われている「戦争」とは、本物の戦争ではなく、人工的に作られた「キルドレ」を「駒」とした「擬似戦争」なのである。例えば、戦闘機同士の空中戦はやっても、人間の住む場所を攻撃したり爆撃したりはしない、といったことだ。

両軍の「キルドレ」たちによる戦争は、彼らにとっては「本物の殺し合い」だけれども、「普通の人間である、一般人」にとっては「戦争の悲惨さと平和のありがたさ」を学ぶために、テレビ番組としての「リアルな擬似戦争」に過ぎない。つまり、「キルドレ」は、「普通人」たちにとっては「人間」ではなく、単なる「リアルなヒトガタ」に過ぎない。彼らに「殺し合い」をさせることが「人道に反すること」だとは考えられていないのだ。

「キルドレ」は、「普通の人間」いや「人間たち」が、「戦争の悲惨さと平和のありがたさ」を「リアルに身に染みて学ぶ」ための「道具」でしかない。「キルドレ」には「人権」など無いし、いくら死んでもかまわない。

ただし、「キルドレ」は「生物」ではあるため、前の個体が死んだからといって、新しい個体を作るというだけでは、その新しい個体はパイロットとしての技能を持っておらず、すぐに戦闘の用に供することができないから、死んだ個体の属性をほとんどそのまま転写し、しかし「記憶」だけは残さないで「再生」されるのである。

つまり、「キルドレ」は「擬似戦闘用ヒューマノイド」とでも呼ぶべき「生き物」だったのだ。

(ちなみに、登場する「キルドレ」がいずれも「日本名」だということから、「キルドレ」は、敗戦国民の成れの果てなのではないか、との想像も可能だ)

彼ら「キルドレ」は、その感情においては「人間そのもの」であり、人を愛することもすれば憎むこともできる(セックスだってできる)存在だ。

だが、自分が「死んでは再生され、永久に戦い続けることを運命づけられたキルドレ」であることを自覚した際、彼らの多くは、その運命を甘受する。それ以外に「キルドレ」の生きる道がないから、彼らは、人間的な自由への希望を捨てて、日々の戦いに赴き、やがて死ぬのである。

そして、そうした生き方を代表するのが、優一の同僚の土岐野だ。

彼は、自分が「キルドレ」であることを重々承知した上で、その運命を受け入れて、その運命の日々を可能なかぎり楽しく生きようとしている。

彼は、一見したところ、明るいお調子者のようだが、その心の底には、暗くて深い「諦念の淵」がわだかまっており、むしろだからこそ、変に力むこともなく、要領よく戦闘の日々をこなしてつつ、新たに赴任してくる、以前の同僚の生まれ変わりたちに、彼らの正体をそれとなく教えたりするのである。「おまえも、おまえの運命を知っておくべきだ。それで、おまえが、どのような道を選ぶかにかかわらず」といったところだろう。

一方、そうした「キルドレ」の運命に抗ったのが、草薙水素である。

本作には、敵国のエースパイロットで「ティーチャ(先生?)」とあだ名される人物が登場する。と言っても、直接その姿が描かれることはなく、黒豹の姿がペインティングされた彼の機体が「死神」のごとく登場するだけだ。「ティーチャ」は、ずば抜けた「撃墜王」であり、彼の機体を見た者は、生きては帰れないと言われている。

しかし、物語が進むに従って、実は、「ティーチャ」は、パイロットの中で唯一の「大人」であり、もともとは優一たちの航空隊に所属していた(要は味方だった)のだが、今は敵国側のパイロットになっている、という話が出てくる。

なんでそんなことになるのかと言えば、それはこの「戦争」が「決着をつけてはいけない、終わってはいけない擬似戦争」だからで、有能すぎる「ティーチャ」のおかげで圧倒的劣勢に立ってしまった敵側に、戦力バランスを取るため、転属させられてしまった、ということだったのである。

で、話を草薙水素に戻すと、彼女の娘の父親は、どうやら「ティーチャ」のようなのだ。

二人が、どういう関係なのかの説明は、なされない。たぶん「普通の人間」である「ティーチャ」と、「キルドレ」である草薙水素が、相思相愛になって、子供まで為すなどということは、「キルドレ」が「人間ではない」という常識のおいては、考えられない事態であった。

だが、事実として、少なくとも水素の方は「ティーチャ」を愛して子供まで作ったようなのだが、結果としては「ティーチャ」は敵側へ移動となり、彼女の元を去ってしまう。たぶんこれは、抗いがたい運命だったのであろう。二人を一緒にしておくわけにはいかないからだ。

そもそも、どうして「人間」である「ティーチャ」が、水素の敵方に移ってもなお「命がけの擬似戦争」を戦っているのか、その説明は、本作中ではなされない。

本作は、森博嗣の原作小説を基にした作品で、原作の方では、本作では説明されないあれこれの背景設定が説明されているのだろうが、本作では、そうした「設定」の多くは暗示的に語られるだけで、その解釈は観客個々に任されているのである。

一一だから、本来ならば、本作は本作アニメ映画の中で語られる情報だけで鑑賞すべき作品なのだし、それでこそ、完全な理解こそ困難ではあれ、本当の意味での、本作の鑑賞なのだ。

ともあれ、「ティーチャ」との間に子を為してしまったせいか、水素は「司令」になる(任命された)。

繰り返すが、普通に考えて、人間と「キルドレ」の間に子が為されるというのは、考えられない事態だろう。それこそ「一般人」からすれば、「人間と猿が子供を作った」ことよりも「おぞましい」話だということになるのかもしれない。

したがって、こうした事実は、たぶん娘の草薙瑞季(クサナギ ミズキ)にも告げられてはいないだろう。だから、水素は娘が自分と同じ年頃になるのを恐れているのであろうし、世間にも、そんな「ハーフ」の存在は明かされてはいないはずだ。そんなことをすれば、大変な問題になることは目に見いているからだが、しかし、「人間の血」が半分入っている以上、瑞季を「処分」するわけにもいかず、特殊な処遇を与えているというのは、想像に難くないところだ。

そして、この娘の存在のゆえに、水素は「基地司令」に任ぜられたのだろうし、その反面、水素が、必要とあれば今でも戦闘機パイロットとして出撃するというのは、彼女の微妙な立場の反映なのであろう。

また、「ティーチャ」が敵方に移っても、撃墜王として現役で戦い続けている理由も、この娘の存在があってのことなのかもしれない。

こうした謎めいた行動の理由は、推測こそ可能ではあれは、この作品の中では、最後までその真相が語られることはないのである。

草薙水素は、こうした「隠された過去」を持った、誰よりも「人間らしい人間」であり、「キルドレ」の運命に抗った「キルドレ」である、とは言えるだろう。

そんな孤独な彼女は、どうやら優一に異性としての好意を抱いており、当初は殊更にそれを隠していたようなのだが、優一への好意は、優一の前任者である「栗田仁郎(クリタ ジンロウ)」を彼女が射殺したという、土岐野から優一にもたらせれた「噂」と深く関係しているようで、優一と水素が徐々に接近していく中で、水素が優一に拳銃を突きつけて「あなたも私に殺してほしい」という言葉によって、ほぼ証明されることになる。

要は、水素は、「人間」である「ティーテャ」との禁断の愛において娘までもうけながら、それゆえに引き裂かれ、今度は、優一と同様に、心優しい仁郎と愛し合うようになるものの、その愛もまた、結局のところ水素と仁郎のどちらかが先に戦闘で死に、引き裂かれることが運命付けられているのだから、たぶん水素は、仁郎を彼女自身の手で殺すことで、愛する仁郎を「キルドレ」の運命から解き放ってやった、ということなのではないだろうか。

そして、そんな大切な人の生まれ変わりだからこそ、水素は優一を無視することができず、愛することになり、優一の方もそうした事情を徐々に知ることで、彼女の興味を持ち、やがて彼女を愛するようになっていった。

そして、この物語のラストは、優一が出撃した先で「ティーチャ」と遭遇し、撤退命令に逆らって、「ティーチャ」との一騎討ちを行い、撃墜死してしまう、というものだ。

たぶん優一は、水素を今も呪縛している「ティーチャ」を、誰も撃墜できなかった「ティーテャ」を、自分が「今度こそは」撃墜することで、その「繰り返される、呪われた運命」を乗り越えようとしたのではないだろうか。

「ティーチャ」を撃墜したからといって、「平和のための擬似戦争」という「世界のあり方」が変わるわけではないのだが、しかし、それでも、無敵の「ティーチャ」を撃墜することで、これまで「当たり前に繰り返されてきた運命」に風穴を開け、あわよくば「運命の輪」を断ち切ることができるのではないかと、優一はその可能性に賭けて「ティーチャ」に挑んだのではなかったろうか。

だが、優一は「ティーチャ」に敗れた。彼の「抵抗」は、虚しく終わってしまったのである。

エンドロールの後に、優一の所属した航空隊に、新たなパイロットが着任し、戦闘機から降りた(顔を描かれない)彼は、優一と同様に、そこでタバコに火をつけて、マッチをその場に捨て、一服してから、草薙司令のもとへの着任の挨拶に行く。そんな彼を部屋の窓から見ていた水素は、挨拶に来た彼と向き合うと、優一が着任した時と同じように、そっけない態度ながら、同じ言葉で彼を迎えのであった。

○ ○ ○

押井守監督は、本作で伝えたかったことを、「僕は今、若い人たちに伝えたいことがある。」と題した文章(新聞掲載時の見出しタイトルは、「若者たちへ「真実の希望」を」)で、次のように語っている。

『 私は、57歳になりました。映画監督としては、若くも、年寄りでもない。まだまだ、やりたいことは山ほどありますが、世間一般には壮年と言われる歳を生きている事を、自覚するようになりました。

今、映画監督として何を作るべきか、私は、今を生きる若い人たちに向けて、何かを言ってあげたいという思いを抱いています。

この国には、飢餓も、革命も、戦争もありません。衣食住に困らず、多くの人が、天寿を全うするまで生きてゆける社会を、我々は手に入れました。しかし、裏を返せば、それはとても辛いことなのではないか……と思うのです。

永遠にも似た生を生きなければならないという状況。その中で、次々に引き起こされる痛ましい事件。親が子を殺し、子が親を殺す時代。何の理由もなく、若者が自らの命を断つ時代。物質的には豊かだけれど、今この国に生きる人々の心の中には、荒涼とした精神的焦土が広がっているように思えてなりません。(以下略)』

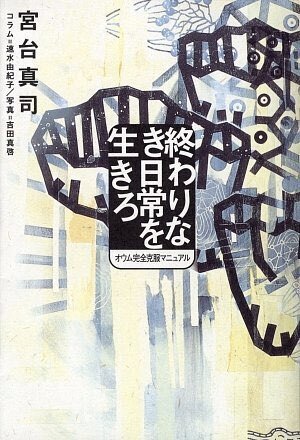

この文章を読んで、私が真っ先に思い出したのは、社会学者宮台真司の著書のタイトル『終わりなき日常を生きろ オウム完全克服マニュアル』(1995年)である。

同書は、その刊行年からわかるとおり、「バブル経済」華やかりし頃の書かれたものだ。つまり「経済的には豊かになったけれども、生きる意味を喪失し、若者たちが自分探しをした時代。その一例として、オウム真理教もあった」ということである。

ちなみに、1995年は、オウム真理教による「地下鉄サリン事件」が発生し、世間がその話題で一色に染り、「なぜ私たちは、オウム真理教を生んでしまったのか?」という自問を強いられた年であった。

つまり、押井守が上の文章で書いているような「精神状況」は、実のところ「1995年」からハッキリと意識されるようになったものであって、本作『スカイ・クロラ』が発表された「2008年」とは、10年以上の開きがある。したがって、押井がここで語ったことは、やや「時代錯誤」なのである。

なにしろ、「バブル崩壊」が1990年頃であり、その余波がしばらくは続いたものの、2000年代に入ると日本経済の低迷は「終わりの見えないトンネル」と言われていたのだし、この時代に就職難による経済的苦境に遭遇した世代は「ロストジェネレーション」と呼ばれたほどなのだから、押井が2008年の段階で『この国には、飢餓も、革命も、戦争もありません。衣食住に困らず、多くの人が、天寿を全うするまで生きてゆける社会』と表現するのは、いささか呑気すぎる「時代認識」だと言わざるを得ないのだ。

もちろん、『スカイ・クロラ』が公開された2008年には、「土浦連続殺傷事件」や「秋葉原通り魔事件」といった、世間の閉塞感を反映したものと理解しうる事件が発生しているが、その「背景的精神状況」は、宮台真司が『終わりなき日常を生きろ』と言った「経済的には豊かだが、心の満たされない時代」とは完全に異なった、「経済的な豊かさすら失われた、閉塞感に満ちた時代」であったと言うべきだ。

だから、2008年の『スカイ・クロラ』公開の際の、押井守監督によるこの「メッセージ」は、明らかに時代錯誤的であり、押井独自の強迫的な「思い込み」による、「時代理解(誤解)」に過ぎないと言えるのではないだろうか。

つまり、押井は、現実の当時がどういう時代であったかに関係なく、常日頃から、日本は「経済的には豊かになったが、精神的には貧しく、その意味で生きにくい時代になった」という意識を、ずっと変わらずに持ち続けてきており、そうした個人的な「時代認識」を補強するような社会的な事件だけを、恣意的につまみあげていただけではないのか、ということである。

だが、映画『スカイ・クロラ』の同名原作小説の方については「2001年6月」の作品であるから、まだまだバブルの余韻の中にあったと言えないことはないし、なにしろこの年には、かの「9・11 米国同時多発テロ」が起こっているのだから、作者の森博嗣の原作は、むしろ「テロ戦争の時代」を予見した作品であったと言うべきなのではないだろうか。

つまり、本作『スカイ・クロラ』において、主人公たちが「繰り返される偽の戦争」の中に生きざるを得ないという描写は、原作者の森博嗣の「私たちは日本人は、戦争のリアルを実感できないまま、テレビや映画を観るようにして、戦争や平和という観念を弄んでいるだけなのではないか」といった、押井守のそれにも似た「問題意識」を、裏返して投影した作品だったとでも言えるのだ。

だが、押井守の場合、「繰り返される偽の戦争」というのは、森の場合のような「リアルな同時代感覚」によるものではなく、押井がずっと持ち続けてきた「私たちはリアルを生きていない」という「不全感」を、本作『スカイ・クロラ』でも描いたということなのではないか。

つまり、1984年の作品『うる星やつら2 ビューティフル・ドリーマー』における「永遠に繰り返される学園祭」空間だとか、1993年の作品『機動警察パトレイバー 2 the Movie』における、1992年の「初の自衛隊海外派遣として国連カンボジア暫定統治機構(UNTAC)への派遣」問題を背景とした、日本国内での「架空の戦争」の物語と、話の構造としては、今回もまったく変わってはおらず、押井の問題意識は「全共闘運動の敗北」以来、ずっと継続している「偽の繁栄への敵意」ということなのではないだろうか。

だから、押井が『スカイ・クロラ』の公開に当たって公表した、上のメッセージは、実のところ、さほど「同時代」とは関係がなく、ただ、『スカイ・クロラ』は、押井が初めて「若者に向けて語る」ということを意識した作品だったと、そう理解すべきなのであろう。

それまではただ、自分の中に抱え込んだ「偽の繁栄への恨みつらみ」を作品に込めて語るだけだったが、『スカイ・クロラ』に至って、その「思い」を託すべき相手を意識した、ということなのだと考えられるだろう。

したがって、本作『スカイ・クロラ』のラストにおける、主人公函南優一の「繰り返される偽の戦争」を断ち切るための挑戦は、若者へのメッセージとして、わかりやすいものだろう。「自身の宿命に甘んじるのではなく、そこから外に出る挑戦を恐れるな」ということである。

ところが、本作『スカイ・クロラ』に関して、「言葉」として語られるメッセージは、こうした理解とは、かなり趣を異にするものであった。

押井は、前掲のメッセージ「僕は今、若い人たちに伝えたいことがある。」を、上の引用部分に続けて、次のように書いている。

『そんな時代に生きる若者たちに、何を言ってあげたら良いのだろう?

「スカイ・クロラ The Sky Crawlers」の主人公・キルドレたちは、生まれながらにして、永遠の生を生きる事を宿命づけられた子供たちです。彼らは、戦闘機のパイロットとして、大空で美しく戦う事を選びます。常に死を意識し、味方であろうが敵であろうが、他者に敬意を払って全力で戦う。その生き様は、とても美しい。彼らは、大人になれないのではなく、大人になることを選ばなかった。大人になって、何かを解ったようなふりをして、将来に夢や希望を持って生きようと声高に叫ぶよりも、今目の前の現実を受け入れ、日々を精一杯生きる事の方が、美しい生き方だと考えているからです。

ニートやフリーター、渋谷のセンター街で座り込む少女たち。親を殺した少年、彼らを、大人の目線で見下し、まるで病名のように名前を与えても、何の本質にも至りません。今こそ、彼らの心の奥底から聞こえる声に耳を澄まし、何かを言ってあげるべきだと思うのです。

この映画は、主人公・優一の、モノローグと共にクライマックスを迎えます。

いつも通る道でも 通るところを選んで歩くことが出来る

いつも通る道だからって 景色は同じじゃない

それだけでは いけないのか

それだけのことだから、いけないのか

たとえ、永遠に続く生を生きることになっても、昨日と今日は違う。木々のざわめきや、風のにおい、隣にいる誰かのぬくもり、ささやかだけれど、確かに感じる事の出来る事を信じて生きてゆく一一。そうやって世界を見れば、僕らが生きているこの世界は、そう捨てたものじゃない。同じ日々の繰り返しでも、見える風景は違う。そのことを大事にして、過酷な現代を生きてゆこう。

僕はこの映画を通して、今を生きる若者達に、声高に叫ぶ空虚な正義や、紋切り型の励ましではなく、静かだけれど確かな「真実の希望」を伝えたいのです。』

忌憚なく言ってしまえば、いささか混乱した、曖昧な言葉だけが踊っているメッセージだと言えるだろう。

ここで押井が語っているのは、実質的には「確かな希望がなく、代わり映えのしない日常であっても、その不全感を、観念的な言葉や綺麗事でごまかすのではなく、目の前の現実に精一杯向き合って生きていこう」というほどの意味でしかなく、これでは結局のところ、現在の状況の中に巻き込まれたままであることを是認するだけになってしまうのではないだろうか。

前述のとおり、本作『スカイ・クロラ』においては、優一にしろ水素にしろ、決して「繰り返される戦争という日常(運命)」に甘んじたのではなく、そこからの脱出を試みた。

結果として、それは失敗だったかもしれないが、しかし彼らの挑戦は「今回」でおしまいではなく、これからもその「宿命に抗う挑戦」は繰り返されるだろうという「希望」を残したものとして、描かれていたはずだ。

だとすれば、優一の言う、

『いつも通る道でも 通るところを選んで歩くことが出来る

いつも通る道だからって 景色は同じじゃない

それだけでは いけないのか

それだけのことだから、いけないのか』

という言葉、すなわち押井がここで言う、

『たとえ、永遠に続く生を生きることになっても、昨日と今日は違う。木々のざわめきや、風のにおい、隣にいる誰かのぬくもり、ささやかだけれど、確かに感じる事の出来る事を信じて生きてゆく一一。そうやって世界を見れば、僕らが生きているこの世界は、そう捨てたものじゃない。同じ日々の繰り返しでも、見える風景は違う。そのことを大事にして、過酷な現代を生きてゆこう。』

というメッセージは、物語の内容と、齟齬をきたしているのではないだろうか?

無論、私は「繰り返される日常」の中にも、たしかに「味わうべき差異」があって、それを生きることが間違いだなどとは思わない。

しかし、そんな「繰り返される日常」に「欺瞞」を見て、「外に出よ」「外の現実を見よ」と煽ってきたのは、他でもなく、押井守その人ではなかったのか?

だから、押井をそういう人だと理解すれば、『スカイ・クロラ』のラストの「外に出ようとする挑戦」の物語は、正しく押井守らしいものだと高く評価できるのだが、上の「優一の言葉」や「押井の若者へのメッセージ」は、そうした「積極的なもの」から、「現状肯定」的なニュアンスの方へと、後退的にズレてしまっている、と感じずにはいられないのだ。

では、一体どうして、こんなことになってしまったのだろうか?

それはたぶん、押井守という人が「外に出る」ことを希求し、それを(『うる星やつら』の「メガネ」のように)声高なまでに語ってきたわりには、実質的にはいつでも「繰り返される日常」を描き続けて、それに止まってきたという「矛盾」を、そのまま反映したものだ、ということなのではないだろうか。

「外に出でよ!」「幻想の日常に眠り込むな! 現実に覚醒せよ!」と叫んできたわりには、「繰り返される日常」から出て、本当の意味での「大人の戦争」を始めることをしなかったのは、他でもなく、押井守自身だったのではないのか?

「大人たちは、きれいごとの嘘っぱちばっかりだ! 大人を信じるな! 大人になるな!」と言いながら、結局のところ「今の日常の中に、確かなものを求めて生きればいい」と言ってしまっている押井守もまた、若者たちに「耳障りの良い、きれいごと」を語っているだけの「大人」なのではないのか?

無論、『スカイ・クロラ』という作品が、こうした押井守の「メッセージ」を裏切っている点で、私は「作品外で語る押井守監督」ではなく、作品としての『スカイ・クロラ』の方を高く評価し、この作品を躊躇なく「傑作」と呼びたい。

そして、作品さえ傑作なのであれば、作者が少々ずれたコメントをしようと、そんなものは採るに足らないこととして無視すればいいと思っている。

だが、最初にも書いたとおり、昨今の観客は、「作品の語るもの」に耳を澄ませるのではなく、「作り手の(ヤボな自作)解説」をそのまま鵜呑みにする傾向が強いから、私はここで、押井守の、「不必要」どころか、作品への誤解を招くものとして「無かった方が良かった」この「若者へのメッセージ」を批判しておいたのである。

だから、今後『スカイ・クロラ』を鑑賞する人たちに言っておきたいのは、「できるかぎり雑音を排して、作品と向き合え。それでこそ、この作品の素晴らしさが、十全に味わえるはずだ」ということであり、例えば、このレビューを読んだ後に『スカイ・クロラ』を鑑賞しようという人には、私の解釈も、押井監督の「メッセージ」も気にすることなく、この「暗示」に満ちた作品に、「自分なりに」真剣に向き合い、その語るところを「自分なりに」読み取ってほしい、ということだ。

例えば、「ティーチャ」は何を考えて、「擬似戦争」を戦い続け、罪もない「キルドレ」たちを殺し続けているのか? あるいは、草薙水素は、何を考えて、航空隊に止まり、生まれ変わった優一たちを迎え続けるのか?

こうしたことを、例えば、「原作小説」を読んだり、ネットに氾濫する「考察」を読んだりして、その「正解」らしき「説明」を知ることは容易だが、しかしそれは、この『スカイ・クロラ』という作品と、正しく向き合ったことにはならない。それは、単に「カンニングペーパー」で「正解を知った」だけに過ぎないのである。

「作品鑑賞」における「正解」とは、作品と鑑賞者との真剣勝負において「生み出される」べきものであって、決して誰かから「与えられるもの」などではない。

それは、その人(鑑賞者自身)の生きる「意味」が、他人から与えられるものではなく、自らが勝ち取っていくものだというのと、まったく同じことなのだ。

そして、それのできない「観客たち」の成れの果てが、「キルドレ」たちによる「擬似戦争」を観て、「戦争の悲惨さを感じました」「平和の大切さを感じました」「命がけで戦うキルドレたちの姿に感動しました(泣きました)」などと言って、わかったような気になっている、「擬似戦争アニメ」の「後援者(スポンサー)」たちなのである。

○ ○ ○

--------------------

【余談】

なぜ押井守が『スカイ・クロラ』をアニメ映画化することになったのか、その経緯事情については、まったく知らないのだが、本作のヒロインの名が、原作小説の段階から、押井の代表作の一つである『GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊』のヒロイン「草薙素子」を思わせないではいられない「草薙水素」であるとか、主人公・函南優一の前身の名前が「栗田仁郎(クリタ ジンロウ)」で、これまた押井の関わった『人狼 JIN-ROH』を連想させるというのは、一体どうしたことなのだろうか?

私は、森博嗣については、初期の推理ものを3冊ほど読んだだけで、詳しくないし、押井守についても実質的には、テレビシリーズ『うる星やつら』とその劇場版2作、そして劇場版の『パトレイバー』2作と、『GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊』とその続編『イノセンス』くらいしか観ておらず、実写作品などはまったく観てないから、決して押井の熱心なファンとは言えないため、どうしてこうした、とうてい偶然とは思えない「キャラクター名の共通性」が出てきたのかが、わからない。

もしかすると、もともと森博嗣が押井守のファンで、『スカイ・クロラ』は、初めから押井を意識して書いた作品なのではないかとも疑われるが、真相については、詳らかではない。

ただ、草薙素子が「肉体を持たない、情報生命体」みたいなものになり、ネット回線を介して様々な「義体」に入って活動できるようになったのと同じで、「キルドレ」もある意味では「情報」が次の肉体に移植できる生命体であり、その意味では草薙素子に近い存在様式だとも言えるので、やはり両者の相似は、偶然ではないように思えるのだが、さて真相やいかに?(私の知らないどこかで、すでに明かされているのかもしれないが)

ちなみに、「ティーチャ」は、映画では「ティーチャー」と聞こえるし、関連商品では「ティーチャー」と記されているようだが、これはたぶん理系の森博嗣が、早くから「コンピューター」ではなく「コンピュータ」と表記したのと、同じことなのだろうと推測している。映画では、「ティーチャ」と発音したのでは、分かりにくいので、あえて「ティーチャー」と発音していたのではないだろうか。

(2023年3月1日)

○ ○ ○

・

・