2020年6月の記事一覧

Bon Voyage!

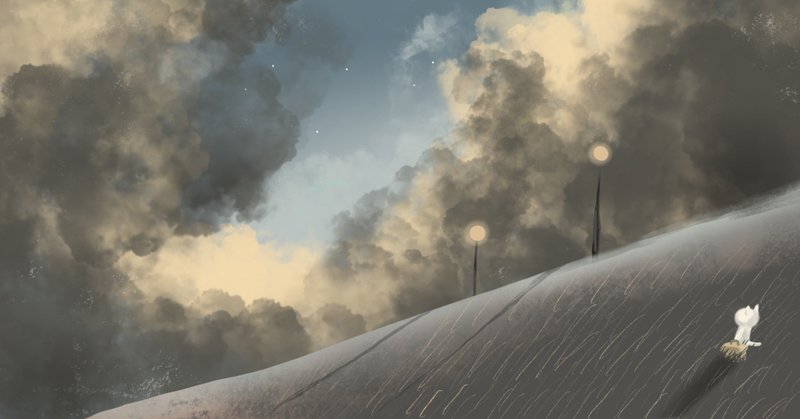

桟橋が濡れて黒々としていたけれど、潮は引いていたし、波も穏やかだったので、それは波で濡れたわけではなくて、小雨が降っていたからだ。傘を差すかどうか迷うぐらいの雨。差さないでいると、服は次第に濡れて重くなるけれど、差すのも少し面倒に思うくらいの雨。なんで桟橋のことから話し始めるかと言うと、それは別にわたしが桟橋が好きだからではなくて、彼の顔を見ていられなかったから下を向いていたので自然と桟橋が目に

もっとみるそれはどこまでもどこまでもつづくでしょう

「いくつまで数えたことがありますか?」と、ぼくに尋ねたのは仕事の関係で知り合った女性だった。すらっと背が高くて、鼻筋の通った理知的な人だ。いつも颯爽とあらわれ、颯爽と去って行く、そんな印象の人。見るからに仕事が出来そうで、実際非常に優秀な人だった。

それは、何度目かの打ち合わせとき、普段なら一切無駄のない、それこそ芸術作品のように完璧な打ち合わせをする彼女だったのだけれど、その瞬間、ぽっかりと