熊のぬいぐるみ

「なあ」と彼は言った。なんだかその声がとても大人びて聞こえたのを覚えている。「熊なのに、人形なんておかしいと思わない?」

「は?」とぼくはその時答えた。彼が何を言っているのか上手く理解できなかったのだ。

「だって、人形は人の形なんだぜ。熊なのに人形はおかしいじゃん」

「じゃあ、『熊形』?」

ぼくも彼もクスリとも笑わなかった。全然そんな気分じゃなかったからだ。それはぼくと彼にとって初めての葬儀だったのだ。誰かが死に、葬儀が執り行われる。誰かが死ななければ、葬儀は執り行われない。そういう意味では、それがぼくと彼にとっての初めて死に向き合う体験だったと言い換えてもいいのかもしれない。

彼女は死んだ。彼の妹であり、ぼくの友だちでもあった彼女。それについてはあまり詳しく語り合いとは思わない。語るとそれが真実になってしまいそうだから。彼女の死は現実だったけど、真実にはしたくなかった。どうにか言えるのは、世界には無数の死因があり、そのひとつが彼女を死に至らしめた、ということ。人は必ずなにかひとつの死因で死ぬ。無数の死の中の、個人的な死。

彼のお父さんは泣いていた。彼のお母さんは泣きじゃくっていた。彼は泣いてはいなかった。泣きじゃくるお母さんのスカートを、彼がぎゅっと握りしめていたのを覚えている。ぼくは首元が窮屈で、そればかりが気になっていた。それがぼくがネクタイを締めた初めての時だったから。ぼくのお母さんが、ぼくの首にネクタイをしてくれた。お母さんは真っ黒な服を着ていた。目が赤かった。

「どうしたの?」とぼくは尋ねた。

「お葬式に行くのよ」とお母さんは答えた。

それがほくが初めて行ったお葬式だった。なにもかもが嘘みたいだった。お芝居をしてるみたいだった。

「お葬式をしないとダメなんだ」と彼は言った。 お葬式が終わった晩のことだ。彼女の部屋に、ぼくらはいた。

「さっき終わったじゃん」ぼくは言った。彼は首を横に振った。

「あれじゃダメなんだよ」

「ダメって?」

「全然、あいつがいなくなっちゃったってのが、わかんないんだ」と彼は言った。

ぼくと彼は彼女の持ち物をあさり始めた。なんだか後ろめたい感じがしたけど、どうせ捨てられちゃうのさ、と彼が言ったので、意を決してぼくも手伝うことにした。

「持ち主がいないんだから、いいんだよ」と彼は言った。そのくせ、まるで彼女が今にも帰って来るんじゃないかとびくびくしている感じだった。結局、彼は自分自身にそう言い聞かせていたのかもしれないと、今になってみて思う。

ぼくらは彼女の熊の人形を見付けた。

「あった」と彼は言った。「あいつが大切にしてたやつ」

くたびれた人形だった。たぶん、彼女と片時も離れることのなかった人形。人形は彼女が急にいなくなってしまったことに戸惑っているような表情をしていた。最初からそんな表情で、彼女の腕の中にあるときもそんな表情だったのかもしれないけど。

彼はスニーカーの入っていた空箱を持ってきて、それに人形を入れた。もとい、熊形だ。

彼はそれを小脇に抱えると、こっそり家を出た。こっそりだったのは、彼のお母さんがとても心配性になっていたから。彼が外出するとなると、心配で心配でたまらない、と言っていたから。

「いないのがわかったら大変なことになるよ」

「大丈夫。すぐに戻るんだから」

彼が熊の入った箱を持ち、ぼくは家から持ってきたスコップを持って、二人で夜の裏山へ行った。ぼくと彼が彼女に意地悪をして、置いてきぼりにしたことがある裏山だった。彼女は泣き出すに違いないってぼくらは思っていたけど、彼女は下唇を噛んで我慢したのだった。あの時のことを、彼女に謝りたかったけど、彼女はもういない。

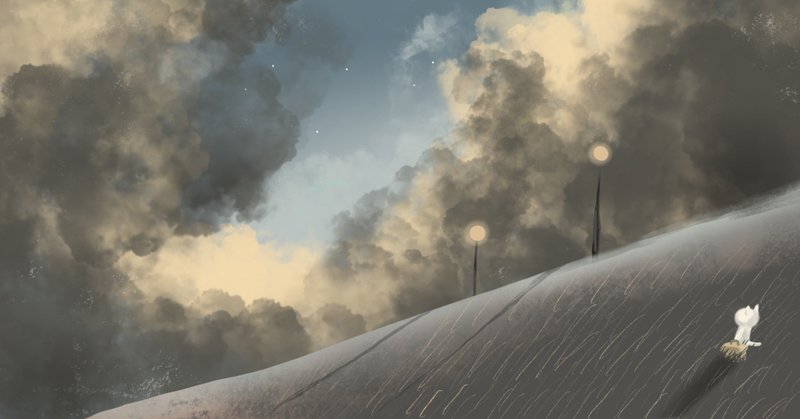

舗装されていない道は真っ暗で、足元も悪かったけど、ぼくらは頂上まで登って行った。満天の星空だった。彼女がいなくても、星は変わらずに瞬くのだな、と思った。

ぼくが穴を掘った。そして、その穴の底に彼が熊の入った箱を置いた。その上に土をかけた。

彼が泣いていた。 彼のその顔を見ていたら、彼はその視線に気づいたらしく、袖で涙を拭うとこう言った。「熊の人形じゃなくて、熊のぬいぐるみって言えばいいのか」

No.210

兼藤伊太郎のnoteで掲載しているショートショートを集めた電子書籍があります。

1話から100話まで

https://www.amazon.co.jp/dp/B08B3Y3GYB

101話から200話まで

https://www.amazon.co.jp/dp/B08B4HYJV9

noteに掲載したものしか収録されていません。順番も完全に掲載順です。

よろしければ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?