- 運営しているクリエイター

#手話言語

オリンピック・パラリンピックが終わる今

2021年7月23日に東京オリンピックが始まり、そして2021年9月5日をもってパラリンピックも終わった・・・。約8年という長い道のりだったオリンピックにかける想いの火は灯りを消していき次回の開催地パリへとバトンタッチされた。ついに日本としてのオリンピック物語は終幕されたとしている。

非常に長い時間だった。本来なら、1年前の今である2020年に東京オリンピック・パラリンピックが開催する予定だった

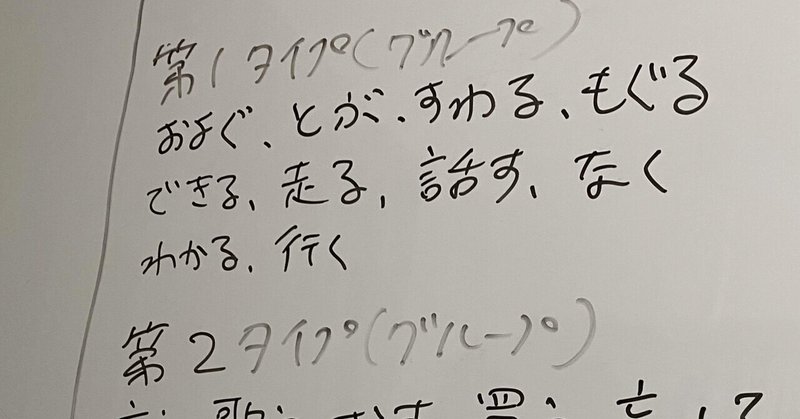

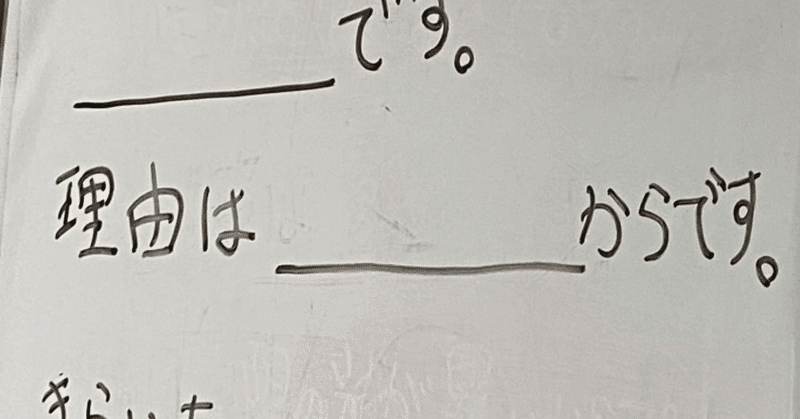

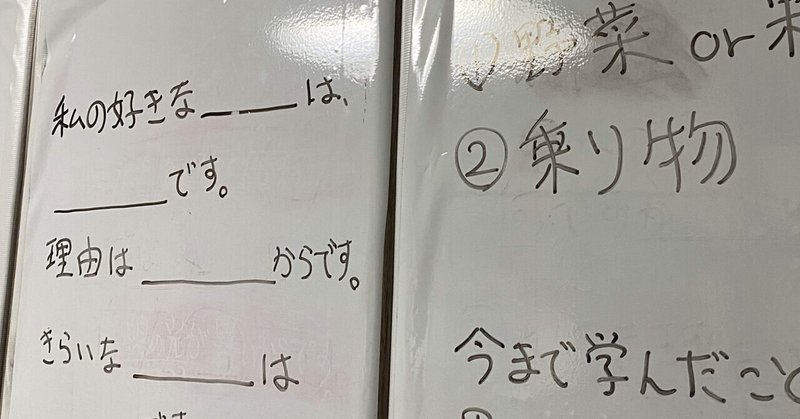

理由・根拠を説明する力

これから何回か、授業例で痛感したことを少しずつお伝えしていけたらと思うので、ぜひ読んで頂ければ幸いです。この気付きというのは、先日の投稿「オンライン授業を考える」にてお伝えしたように2つの授業を通して自分が得た新たな学びである。この学びというより、得た経験談として後における聴覚障がいの指導とは何かという教育者の視点から真面目に語っていきたい。暑苦しい内容かもしれませんが、一つの視点であるということ

もっとみる