私の生い立ちで学んできた学校18年間を振り返ってみる。今まで語ることない事実や懐かしい話を伝える場所です。通学していた当時は、聴覚口話法が主体の背景だった時代であり手話法への転換…

- 運営しているクリエイター

#手話言語

緊急要望!手話教育に一言申し出す!

非常に許されないことを皆さんに知って頂くことをここに執筆します。2020年3月に発行された「聴覚障害教育の手引き〜言語に関する指導の充実を目指して〜」を購入し、先月に読み終わりました。

この中で遺憾なことを感じていることが残念ながら、現実に証拠となっている資料を見つけることに誠に残念な想いを感じています。これが全日本ろうあ連盟の方も共感であり、文部科学省宛てに以下の要望書を提出した動きがあるこ

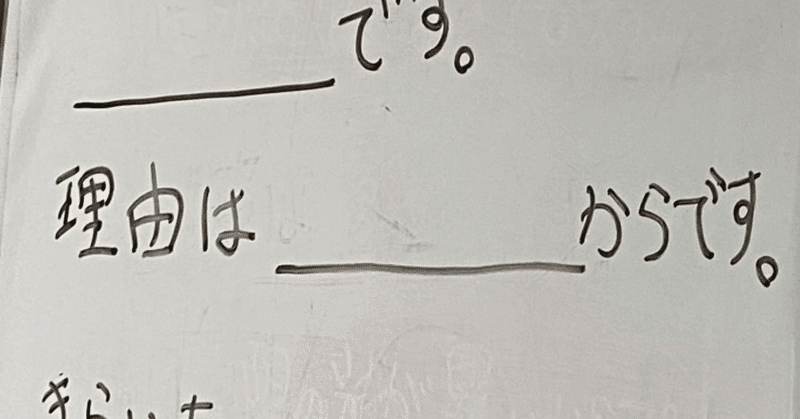

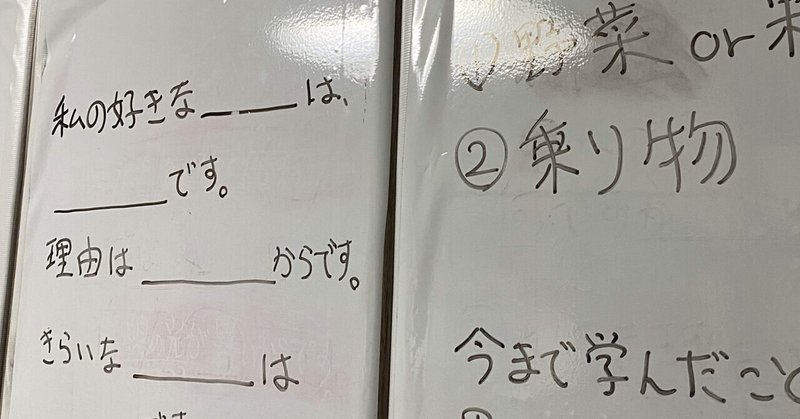

理由・根拠を説明する力

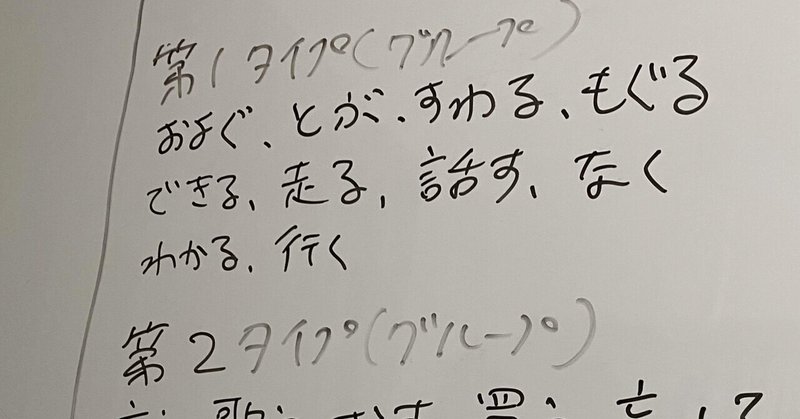

これから何回か、授業例で痛感したことを少しずつお伝えしていけたらと思うので、ぜひ読んで頂ければ幸いです。この気付きというのは、先日の投稿「オンライン授業を考える」にてお伝えしたように2つの授業を通して自分が得た新たな学びである。この学びというより、得た経験談として後における聴覚障がいの指導とは何かという教育者の視点から真面目に語っていきたい。暑苦しい内容かもしれませんが、一つの視点であるということ

もっとみる