味覚を知る

みなさん、ご飯を食べて味をどのように伝えますか。多くは「美味しい」「不味い(美味しくない)」という2択でしょう。笑。でもテレビで見るグルメレポーターの話で出てくることばって非常に様々な表現がありますね。

「甘い」「まろやかな甘さ」「ふわーとした甘さ」「とろける甘さ」・・・

これってどういうイメージだろうか。と聞いたら、人それぞれイメージするものは違いがあるはず。きこえる子なら、その言葉を聞いて「なるほど…。こういうイメージだろうか。」という印象を受けること多い。しかし、そこできこえない人は、このことばを実際に手話言語で表現してみよう。そして伝えてみようとしたら、非常に様々な伝わり方がありますね。

実にぶっちゃけ言うと、筆者はそのことばそれぞれを上手く伝えることが下手だと思う。表現豊かに出来るかどうかというのは自信がない。でもただ言えることは、それぞれ違いのある表現を思いつくことは出来るということである。しかし、これは大人の学び(経験すること)であり、これを初歩的な内容できこえない子どもに伝えてもらえるように指導するということを重視においてみた。

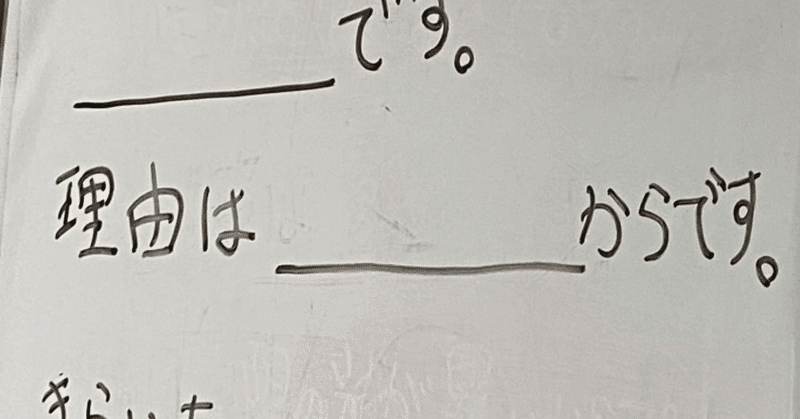

先日の投稿「理由・根拠を説明する力」で紹介した授業例で挙げた【季節】の質疑応答を今度は【食べ物】、【乗り物】、【行事】、【趣味】・・・とテーマを変えながら繰り返し会話や書記日本語の練習を積み重ねる授業を取り組んでいた。その中で【食べ物】の授業からある一場面を取り扱うことにする。ある児童は、2つの文を挙げていた。

「私の好きな果物はスイカです。理由は、とても<甘い>からです。」

「私の嫌いな果物はバナナです。理由は・・・・からです。」

好きな食べ物の場合、理由が説明できる。味覚が分かっている言葉で表現することが出来ている。しかし、嫌いなものの表現がことばの引き出しが少ないために上手く出来ていなかった。つまりタイトルの通り「味覚を知る」というのは、日常生活の中で親からどのようにして【ことばの引き出し】を伝えていくのかという経験ではないかと思う。【ことばの引き出し】として以下の通り。

「甘い」「すっぱい」「苦い」「辛い」「しょっぱい」

日本語で音声で話し伝えるというのは簡単かもしれない。でも、きこえない子どもにこの味覚の違いを手話で伝えるにはどのようにするのか。これが親としての悩みではないだろうか。味覚の違いを教えてもらうことが少ないまま、学校生活の中で学ぶとすればきちんと伝えてあげるようにすることも一つの教材で大事なんだと考えてきた。(以下、授業での板書内容である。)

ある児童は、最初味覚を確認する際に「美味しい」「不味い」を一緒に混同しながら、手話言語で表出して回答していた。私は、その回答を板書する際に混同しないように分かりやすく別々に書き分けるように掲示した。

そして筆者は、このように質問した。

「なぜ、このように分けているのか。分かるのかな。」

ある児童は、「食べた感じの違い?」と答えていた。間違っているわけではない。このように考えさせるというきっかけを導き出すのが、とても大事なことだと思っている。「美味しい」(反対のことばは「美味しくない」)「不味い」(反対のことばは「美味い」)というのは、<感想>のことばであって、前述の色々なことばというのは、<味覚>のことばと違いがあるわけである。このように分けることで、味覚のことばの引き出しを理解した。その後にもう一度、質疑応答で理解度の確認を振り返ってみた。

「バナナが嫌いな理由は、味が<苦い>からです。」

このようにしてオンライン授業における私の大事に心構えていることは、手話言語のバリエーションが豊かになることは素晴らしいこと。一方で、書記日本語が誤った理解を身に付けてはならない。そしてきちんとした日本語が理解できることも同時並行で身に付けることが出来るように繰り返し丁寧に指導する姿勢であり続けていきたい。と考えている。