理由・根拠を説明する力

これから何回か、授業例で痛感したことを少しずつお伝えしていけたらと思うので、ぜひ読んで頂ければ幸いです。この気付きというのは、先日の投稿「オンライン授業を考える」にてお伝えしたように2つの授業を通して自分が得た新たな学びである。この学びというより、得た経験談として後における聴覚障がいの指導とは何かという教育者の視点から真面目に語っていきたい。暑苦しい内容かもしれませんが、一つの視点であるということを受け止めて頂ければいいし、そうでもないという反論だったり共感できないと思われても構わない。人それぞれの個人差はあると考えていいかなと。

まずどこから始めようかなと思ったら、社会人基礎力で最も必要なのが、タイトル通り【理由・根拠を説明する力】なんだということがテレビや新聞報道で過剰に提唱されている。なぜ過剰なのか。それは、細かく専門的に述べることは出来ませんが、一つの納得できることがある。

仕事する上で、一方的に意見を押し付けていても何のためなのか。意味があるのか。といった相手が理解できないことの意思疎通を納得するための材料が必要なわけで、それがないのに一方的に必要だとか。こうしてほしいと言われたらなかなか相手と一緒に理解しあおうというのは難しい。仲悪くなったりするし、気が合わないんだという仕事をする上での気まずい環境が生じてしまうわけである。

だからそれをお互いがきちんと理解しあう、一緒に仕事する上でそのものを高く上げるための発言力というのは、一人一人それぞれが身に付けなければならない教養として共通する課題。その課題を学ぶというのは学校生活ではまず、何から始めるのか。ということにある。日常生活上で自然的に始めるのではなく、学校教育の中で始めていくことが多い。しかし、そこで残念ながらきこえる子ときこえない子の学習格差が生まれるわけなのだ。

きこえない子の場合、視覚として手話言語。でも多くは音声言語が交わる世界に暮らしているわけであるので、その音声言語が正しく認識できない。だから音声言語を視覚で分かったとしても日本語その意意味を理解するというところまでにはまだまだ発達出来ない。

きこえる子の場合、音声言語が交わる世界の中で自然的に耳に入って蓄積されるが自分自身で発語することが難しくなる。でも少しずつ、発語が上手くなって自然的に言語として話すことが出来ると同時に日本語その意味を少しずつ理解していくわけである。

相手に理解するために内容を丁寧に説明するには、日本語として多く見るのが、「~だから~(べき)です。」というような概念であること。これが多く会話の中でもビジネスの中でもよく交わる世界である。

しかし、この「~だから」「~です。」という語末の手話表現は日常生活上でいうとあまり使われないのだ。だから見えない言葉として、自然的に身に付けることは分からない。私も経験したことである。日本語対応手話で「です。」という表現はよく表出するのはあるけれど、「~だから」という表現はわざわざ表出しない。抜けた相槌で説明が省略される言い方で伝わるわけである。

私が課題として、このような設問を出してみた。

「あなたの好きな季節は何ですか?理由は何ですか?」

ある児童が書記日本語でこのような文を書いていた。

私の好きな季節は、冬。理由は、かき氷を食べるの好きです。

パッと見ると、答えそのものに相違とか間違っているというわけではない。会話文として手話言語で表すとすれば、その通りに認識して書く実態である。手話言語を小さい時に身に付けているわけではなかったが、もしその立場だったら間違いなくこのように同じ書き方していたのではないかと思う。

つまり、手話言語で表すことを書記日本語で上手く理解できているかどうかというのは、きこえる子に比べてまだまだ足りないところは多いと指摘する。これがろう学校における国語教育の課題であり、教員の専門性の一つである。

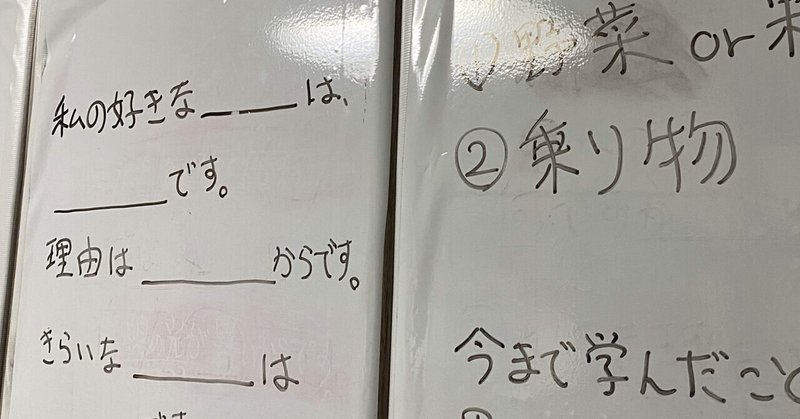

だから私の授業では、このように一つ一つ丁寧に書記日本語と合わせながら、あるルール化を作ってみた。

「~です。理由は~~だからです。」「理由は~だから●●です。」

このように質問に対して答える力、そして自分の言いたいことを相手に伝わるための根拠を付けた説明する力というのは、非常に難しいところであり私も小さいうちに理解できるような指導法を模索しているところである。内容を用意しても結局、日本語の使い方で相手に上手く伝わるかどうかということが出来ていなかった。身に付けていなかったとなれば、きこえる人と互等に話し合うということは、時間を要してしまうのではないかという不安もある。きこえない子どもが今のような社会人基礎力の定着というのは高等学校までではなく、社会人になっても常に学び続けなければならない永久の課題ではないだろうか。と私は考える。

その時点で私はおかしいと思う。しっかり学校教育また日常生活上で少しでも気付かせて上げるような姿勢で向き合っていくことが教職員としての大切な心構えではないだろうかと考えるし、教職員だけではなく保護者としてもしっかり日本語そのものを手話言語できちんと結び付けて解釈する理解力を整理させるようなやり取りが必要ではないかと思う。