「動詞」を学ぶ

先日の投稿「品詞には色々な種類がある」の続きで、これから一つ一つの授業の中で気付いたことを記述していきたい筆者であるがこれはあくまで実際に起こった中での出来事である。この出来事が他に似たような経験やすべてのきこえない子どもが必ずしも同じ事があるとは限らないということを前置きしておく。

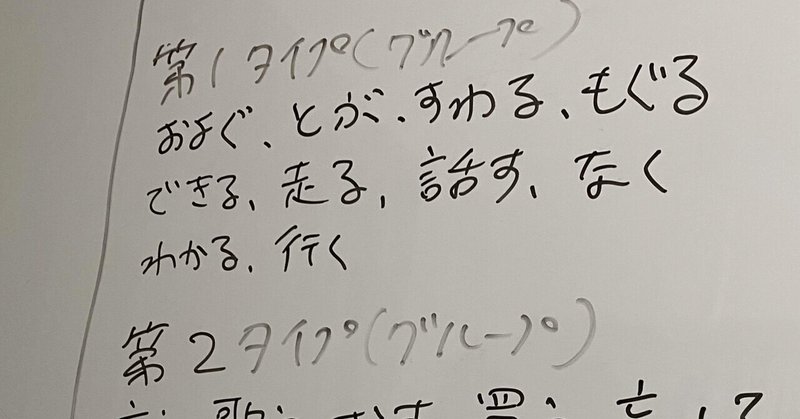

まず「名詞」から一つ一つ話したいと思ったが、ここはあえて「動詞」から始めていく。まず、どのようにして授業を行っているのか。以下、ある一場面でありこれは遠隔授業なのでノートの書き方についてを図解化しているが、オンライン授業でのデメリットがある。ある児童は、表の大きさについて多少のばらつきがあり、また字の大きさがマス目の同じ大きさで統一できないという書き方をする。これは保護者からも不安であると申し出ていたが直接書き直して欲しいというような指導は出来ない。あくまでルール化をきちんと書いているかどうかしか評価出来ないんだということを前もって説明している。

でも保護者の心配する点もなんとかしてあげたい。そこで、表については書いて慣れることも大事であるわけでこれはノートでの実践にする。では色を塗ったり絵を読み取ってことばで選択するというような読む練習も必要と考えてプリントを用意するという2つの準備を同時並行で臨んでみた。以下、授業の流れである。

【プリント】 ①色を塗る(名詞、動詞、時数詞、形容詞を確認) ②文章を書く(単語を並べるのを確認) ③文章の中に名詞、動詞、助詞をそれぞれ印を書き加える。 (ルールの理解を確認する。)

【ノート】 ①「文脈の作り表」(板書の図解)を作る ②プリントの文章を最初の行に書く ③助詞を赤字で囲むように書く(助詞はどこかを確認) ④作り表に当てはまることでことばの成り立ちを整理する

この進め方を繰り返し何度か色々な例文で実践する機会を取り組んできた。

プリントの役割とノートの役割で私の思っている授業のねらいが日を追うごとにある児童は、私の指図をなんとなく理解して自ら積極的に前へ進めるようになってきたわけである。そのため新しい授業内容も概ね自習できるようになってきた。これがオンライン授業での評価として大きく成果を上げてきたように感じている瞬間である。とさておき話は脱線してしまったので、本題に戻りたい。

ここで見る【ノート】④の太字で記述している「作り表に当てはまることでことばの成り立ちを整理する」というのが授業の最も重要なところである。実はこのやり方というのは、江副文法の指導である。一つの横並びな文脈を縦割りにして、助詞をそれぞれ見分けておくと頭の中の概念でイメージしやすくなる。この図解化がとても大事な視覚的教材である。

ある児童は、この大事な視覚的教材をパッと読み取ることが出来て間違いに気付いたときに「あーこういうことか。」「あっ、間違えた。」「なるほど。こういう作り方なんだ。」という小さな発見の頷きが表情に見えてくるということは、とても大事な学びの姿勢が表現されている。導き出されているということなんだと私は感じている。

特に「動詞」というのは、すべての行に色々と埋めることが出来るわけである。名詞や時数詞によって入れるところが決まっているが、実は最終的にまとめると必ず、最後の方に入るということが多いんだということに気付くわけである。

例1:「おじいさん/が/落とす」

例2:「おじいさん/が/スプーン/を/落とす」

例3:「おじいさん/が/机から/スプーン/を/落とす」

この3つの例文を挙げてみたが、横並び(一つの文脈でいうと)気付かないけれど縦割りに見ると行数が増えているのに最終的に<落とす>の位置は変わらない。ということが、動詞はここに入れるんだという一つの答えである。手話言語で表すと分からないけれど、書記日本語で同時に視覚で確認するとなるほどと身に付けていくわけである。

動詞が前に入るというのは基本的にない。でも手話言語では、前に置くこともある。例えばこんな会話文がある。

「朝7時に家を出るよ。」(書記日本語で書く場合)

「出る/家/朝7時」(手話言語で表現する場合)

普段会話する文では、先に動詞を表現すること何度かあるわけである。ある児童も手話言語でそのまま書いたときにこのような回答が出てくることも時々あった。

「食べたのは家で、パンを食べます。」

確かに言いたいことはわかるでしょう。でも書記日本語でいうと物足りないわけ であることが分かる(違和感だと)と指摘する。正しく言うならば、

「家で/パンを/食べます。」or「パンを/家で/食べます。」

2つの文があるが、主語が何かを言いたいときに使い分けすることはある。この応用的な学習は後に触れていくとして、手話言語で言いたいことを日本語で書くなら、このような2通りの文が正しいんだよというのを教えてあげることが筆者は、とても大事と思ったわけである。つまりここで指すのは、

「~で~を●●する」「~を~で●●する」●●のところに動詞が当てはまる

ということを授業の一つの学習内容としてしっかり指導したい。動詞の役割は、このルールをしっかり認識した上で色々と置き換えてみるというようにすれば、上手になる。

このようにしてまた一つ、オンライン授業で気を付けている心構えについては、先日の投稿「理由・根拠を説明する力」で触れているのでそちらの方も合わせて読んで頂ければ幸いである。