科学史・科学論について

こんにちは、定期的に「実は周りの人が発達障害で自分だけが正常なんじゃないか」という錯覚に陥るとまよこ りゃんシーです。発達障害あるあるですかね?

さて、僕は京都工芸繊維大学の造形工学課程に所属していましたがろくに課題を提出しませんでした。じゃあ何をやっていたのかと言うと、世界史の勉強をやってました。元々京都工芸繊維大学を選択した理由も西田雅嗣教授の教会建築の研究室に入る為で(結局留年して入れなかったけど)、高校時代に一番好きだった教科は倫理でしたので、世界史が好きなんだと思います。

特に同志社大学の『科学史・科学論』という授業が好きでよく出ていました。途中から体調不良になってほとんど頭に入ってきませんでしたが…あと京大の西洋美術史、ラテン語、インド史など手当たり次第出席してましたねw

そんなわけで今日は科学史について語りたいと思います。京都工芸繊維大学のスローガンって「科学と芸術の融合」なんですけど、びっくりする位誰も実践してなくて笑った。まだ同志社大学のほうが実践しとる。今小平に住んでるんですが津田塾大のこと未だに「同志社大」って言っちゃうの恥ずかしい。

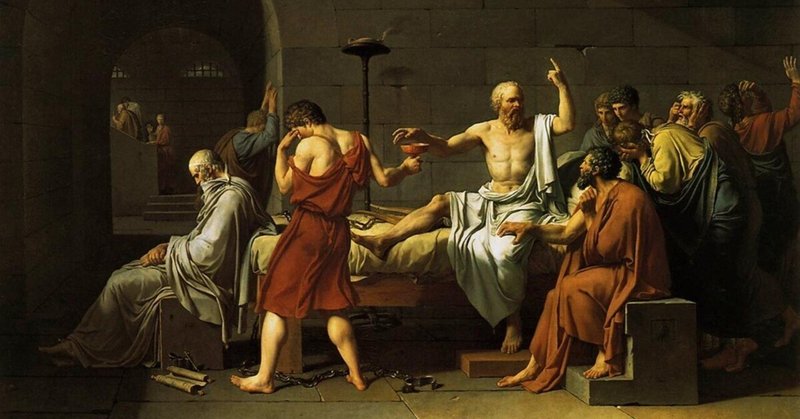

「科学史」とは、まぁつまるところ「宗教史」のことです。

僕は当然理系大学附属の中高一貫校を出たASDなんで、ガッチガチの理系脳です。子供の頃から理科と数学ばかりやってきました。そんな僕が大学に入って突然宗教史の勉強を始めたので、きっと周りは「???」状態だったでしょうね。でも僕にとっては至極当たり前で、僕にとって宗教は「科学」だからです。物理を勉強していて、僕はその物理法則を覚えて活用することよりも、それを発見した偉人たちに興味を持つようになりました。これは自分がASDであったこと、偉人たちもASDであったことと関係があるかも知れません。どこか親近感を感じたんだと思います。まぁADHDだから暗算苦手だったし…。

科学の発見と言うものは初めは宗教になるのです。宗教とは、摩訶不思議で説明不可能な事象をひとつひとつ皆が納得する理由付けをすることが宗教です。今で言うと「マンガでわかるシリーズ」は宗教です。僕にとって宗教は科学だし、芸術は風刺だし、演劇はゲームです。前にも書きましたがこれがASDがASDたる所以なのです。もしかしたら僕が極度の怖がりなこととも関係があるかもしれません。

とにかく僕は「人の心」が好きです。ASDで理解できないからなのでしょうか?社会学や民俗学、宗教学と言ったものが大好きなのです。つまり世界そのものではなく、世界を見る人間たちに興味があるのであって、幽霊がいるかいないかについては全く興味がないんですよね…。(いないと信じたい)文学そのものより言葉遊びの方が好きなのです。

だから、初対面の人に政治と宗教と野球(と恋愛)の話をするなと言うのが理解できないわけです。それがASDなんです。僕自身は「人」のカテゴリーに入っていないわけです。僕は人間を記録する係だから。

「どうして太陽は上るのか?」「どうして上から下へものが落ちるのか?」それをずっと考え続ける。それが科学であり、宗教です。ちなみに現代の宗教もある程度科学です。例えば「祈れば病が治る」と言うのは、手の平を合わせることで副交感神経を刺激するトリガーポイント(麻酔を打つ箇所で、神経が集まっている所)を刺激しますし、目を閉じたり息を吐くことでリラックスし、念仏を唱えることで同じ動作を繰り返しセロトニンの分泌を促します。そうすることで自然と免疫力が高まります。はい。これを科学と捉えるか宗教と捉えるか。そんなことはどっちだって良いのです。だって科学とは宗教なんですから。宗教の上位互換が科学なんです。

こんなことを考えていたのが僕の20代前半のことです。

この考え方はそれはそれで良いと思います。楽しいです。ほとんどゲームです。

僕は本当の「人間」を、まだ知らなかったのです。

大人になるにつれ、僕は「醜い人間」という感情があることを勉強しました。矛盾や葛藤と言うもので、ASDにはほぼ無いと言っていい感情です。

定型発達の人々は16歳を超えた辺りから、こうした「知能」とも呼ぶべきものが成長していきます。つまり、一言で言えば「生き残る力」のようなものなんだと思います。僕らにはないものです。子供の頃の自分とは違う生き方をしなければならないことに葛藤するのです。

つまり生きるなかで、「幽霊がいるか、いないか」を判断し、決めながら生きるという事態になる事が多いわけです。だっているかいないか分からないんじゃ対処のしようがないから。そのなかで「仮定」は「確定」へと変わり、「感情」は「信念」に育つのです。僕らにはそれが分かりません。

でも、それらもまた科学で説明は付くのです。面白いことにテレビで活躍しているASDはみんな心理学や脳科学を勉強している。僕も宗教だから似ているかも。やっぱり気になっちゃうよね、心理。でも心理は心「理」じゃないんですよ。だってドーパミンが出てるか出てないかってことなんだから(笑)摩擦力の強い世界と弱い世界では物理演算が全く変わるように、ドーパミンの多い人と少ない人ではものの捉え方が違う。それが「本当の」芸術であり、文学であり、演劇であり、宗教であり、建築なのだということを僕は大学で教えてもらったので中退したけど行く価値はあったと思っています。

まあ、一生分からないだろうと思ってた恋心もリオサンに恋して分かったし、これから知っていくのかもしれませんが。

文学と言うと小難しいのですが、エンターテイメントの構造とまったく同じです。結局、僕はエンターテイメントを「宗教」として捉えていたと思います。僕の理論を理解させるための道具。そして僕は僕の理論に潰れたのです。僕の理論には「摩擦力」が考慮されていなかったのだ!ドーパミンと言う名の摩擦力が。僕はエンターテインメントを愛しているわけではなかったのだ!

だからASDは嫌われるのです。神様目線だからですよ。何も決められずに、真実とは何かだけを調べるのは神のしもべのすることなのです。だから僕はイエスキリストはASDだとか言ってるわけです。キリスト教詳しくないけど。宗教と、科学と、ASDは切っても切れないほど強固に関係していると言うより、科学はASDの文化だと思います。健常者たちがASDを理解しようとした結果が〝宗教〟なのかもしれません。それだとつまりASDは神様と言う結論になるんだが(笑)

そして現代の科学は、ASDたちの手から離れてきた感もあるんじゃないかなあと思います。いつからだろう。もしかしたら産業革命の頃からずっとそうなのかもしれない。だから僕は過去に逃げたのかもしれません。

体調が良くなったら、まだ勉強できてない科学と宗教史をもっとたくさん勉強したいのですよ。もうすぐできそうです。楽しみだなー。

ちなみに僕は最近占いがとても好きです。人間の体内には時計遺伝子と言うものが存在し、25時間リズム以外にも様々な周期で動いているそうです。もし、人間の感情や体調が周期的に決められているのだとすれば、誕生日から逆算しておおよその感情や起こりやすいトラブルを予測することは可能ではないでしょうか。それがいわゆる占星術としてすでに出回っている理論なのではないかと最近考えています。このまま勉強して占い師になれないかな…。(笑)

あ、科学史を勉強したい方はぜひぜひ同志社大学へ進学してください!校舎もなんかオサレでおすすめ~!理学部と場所離れすぎててワロタ\(^o^)/(どっちも出席し体力と交通費無事死亡)

僕だってそんなふうに大学生活謳歌してましたから、ストレスで心身症になったと言うのは少々違うと思いますが、まあそれもものは言いようと言うことなんですかね。

それでは、発達障害の二次障害で心身症と診断されているとまよこ りゃんシーでした。

発達障害なりに色々考えて生きてます。応援していただけると嬉しいです。