いい…センス…?正直よくわからないセンスの謎を、哲学とアートを通じて紐解いてみる

ある時、代表と経営幹部候補の育成プログラムについて会話をしていた際、優れた経営者に共通する要素を伺うと、「センスの良さ」と返ってきた時がありました。

「センスの良さとはなんだろう?」

言語化や定義が難しいある種の「感覚的なもの」という印象でもあり、生まれ持った才能に近く、その良さの判断基準は恐らくそれを評価する側に主導権があるような。同じものに対する見方でも「センスがある」「センスがない」は評価する側の好きか嫌いかが強く反映されるものという、(その当時は)やや曖昧な理解で終わってしまっていました。

最近、後輩から紹介してもらった「センスの哲学」という本を読み始めた時に、ふとそんな当時の思いが蘇ってきました。

「センスの良さとはなんだろう?」

あの時の少しもやっとした感覚に対して、ポジティブな示唆を得ることができればと思いながら読ませていただきました。

私自身が経営者ではないため、それこそナンセンスな話かもしれませんが、「経営におけるセンスとは?」という問いに対する自分なりの解に辿り着ければと思ったため、得られた洞察をまとめていくこととします。

著者自身が「センス」という言葉に排他的なニュアンス(努力による変化を認めず、多様性を尊重せず、人を振り分けようとする発想)を含んでいると言っており、この本における目的も『センスという概念を作り直す』『ものを見るときの「ある感覚」(芸術と生活を繋げる感覚)を伝える』とされています。

この「芸術と生活を繋げる感覚」は、19世紀後半にウィリアム・モリスという英国のデザイナーが主導したデザイン運動(アーツ・アンド・クラフツ運動)に通じるところがあると考えます。

1880年代のヴィクトリア朝の時代から始まった。産業革命が進み、大量生産により安価だが、粗悪な商品があふれていた。モリスはこうした状況を批判して、中世の手仕事に帰り、生活と芸術を統一することを主張した。

モリスの活動は機械の登場で衰退しつつある「手工芸の復興」や「装飾芸術の地位向上」を掲げるとともに、機械化による大量生産で失われてしまいつつあった美と道徳の理想を「デザイン」という手段でアプローチし、日常に美しさを復活させようとしました。

著者も「センス」という概念を再定義することで、日常生活における「美しさの感じ方」のヒント、そして「人生をより楽しむため」のエッセンスを我々に届けようとしてくれているのだと感じました。

私たちの生活は、いつの間にか効率や完璧さを追い求めるあまり、「意味」や「規範」に縛られがちです。仕事に家事、社会的な役割…。その中で、つい結論を急いだり、もっと良い成果を出さなければと自分を追い込んでしまうこともあると思います。

そんな時、普段何気なく歩く通勤路や、ふと目に入る風景の中に隠された「細部」を観察してみると、忙しさの中に埋もれていた日常の「リズム」に気づくことがあります。完璧を目指す世界とは少し異なり、どこか不完全でありながらも、自然と私たちの心を落ち着かせるものとして。

日常生活における「リズム」と向き合う心のゆとりを取り戻せる、皆さんにとっても、そんなヒントをくれる一冊になればと思います!

読書ノート

◯ 最初の定義

センス = 直感的にわかる(深く考えずにわかること)

古代では「直感的にものごとの本質がわかる」ことが重視されていましたが、「順を追って推論する」ことが大事だという考えもあり、2つの考え方の関係は複雑であったそうです。

その後、直感は「神のみに与えられた能力」であり、人間に本当の直感は無理だといって切り下げられた。そして近代になると直感的なものに対する懐疑が強くなり、「調べて考える」という知性の捉え方がメジャーになってきたことが現在に繋がっているそうです。

感覚的思考 ↔︎ 論理的思考

筋道:「A→B→C→D」というように段階を経る線的な発想

直感:「D」というようにいきなり飛躍する点的な発想

つまり、センスとは総合的な判断力であり、感覚と思考を繋いだものである。直感的で総合的な判断力という定義から、この書籍はスタートします。

◯ センスが「悪い」ではなく、センスに「無自覚」である

・センスに対して無自覚である

・センスに対して自覚的である

例えば、「上手い」という価値観を写実的な再現性だけに置いてしまうと、下手の定義が「モデルを再現しようとして不十分にしかできないこと」となります。そうすると、「再現することが目的」となり、そこからのズレは「否定的なミス」としてしか存在しなくなってしまいます。

再現を主とせず、自分自身の線運動を先にする。つまり、自由な運動の中で何かを捉えるとき、その個性がセンス(著者はこのタイミングでは「ヘタウマ」という表現を用いています)に繋がってくると著者は主張します。

この本ではこの「ヘタウマ」の事例を、印象派を代表するクロード・モネやポスト印象派のフィンセント・ファン・ゴッホ、キュビズムの創始となるパブロ・ピカソなどで紹介しています。

19世紀、この当時は写真が発明されたことにより、「現実をそのまま描くこと(写実性)」に価値が無くなりました。画家達は写実性を追求することを捨て、「自分たちにしか描けないものは何か」という問いの答えを必死に模索する中で、自由な運動の中でそのものの本質を捉えようとしていました。

理想的なモデルを再現しようとするがあまり、それが上手くできずに無自覚にズレが生じる。それが結果的に「ヘタウマ」ではなく単なる「下手」に成り下がり、さらにそのズレにはその人自身の存在感を無自覚に表している。

ただ、著者はこの自身の指摘に対して決して「それが悪い(センスが悪い)」と言っているのではなく、「センスに対して無自覚である」という表現にこだわっています。

高級感のある部屋を目指し、それっぽい家具を集めることでかえって「本物ではないこと」が目立ってしまう。そこには、無自覚に染み出している生活感があると。

不十分な再現性 = 無自覚に出てしまう身体性

著者もここで触れているが、この「生活感(無自覚に出てしまう身体性)」はこの本の後半で非常に重要なテーマになってきます。

まずは、本物に近づこうとする事から脱却する。

自由なはずだった線表現に「意味」が出てしまうと、それはいつしか記号となり、爆発するような線のエネルギーは抑圧されてしまいます。小さい子が何を対象に描くかより先に、自由な身体の動きで画用紙に対してクレヨンをなぞらせて行く動きそのものを楽しんだり、色が紙に付着していく様子に喜びを見出すような、「記号化」される以前の自由を失っていきます。

◯ モデルの再現性から降りる

人間は周りにいる人や、見たり聞いたりしたものを参照して自己形成をしていくので、モデルを目指そうとしてしまうのは自然なことです。

だからこそ「再現しすぎの傾向」から降りて、コピーを目指すのではなく自分なりに試してみる。そのようなモデルに対する姿勢を変えることで、センスに自覚的になれると著者は伝えています。

モデルに対して完璧な再現性を目指すのではなく、抽象化(意味を抜き取る)して、新たなものを自由にかつ自分基準で生成しようとする姿勢を持つことがセンスを磨くためのスタート地点であると。

◯ テイスト(味わい・風味・趣味・好み)

書籍の冒頭で様々なセンスの「辞書的な定義」が記載されていましたが、センスの古い用法に「芸術的判断に関する能力または趣味(テイスト)」というものがあったそうです。

18世紀ごろはテイスト=良い趣味をしている(芸術の良さがわかる)という使われ方をよくしていたそうです。

美学や芸術論において古くから問題にされてきたテイスト、趣味の問題を念頭に置きながら、より広い意味として、センスと言われるものについて考察するのが本書である、ということになると思います。

これは僕なりの解釈ですが、恐らくは「美術が趣味である」ということ自体が記号化され、美術そのものの本当の良さなどではなく「美術を趣味にしていることが良い」という概念に置き換わっているため、本質的な「芸術の良さがわかっている状態」とはイコールにならないよねということで、そのような「センスの定義」は廃れていったということと理解しました。

そのもの自体を肯定できるものに、本当の価値がある。

ジャクソン・ポロックという20世紀アメリカの抽象画家がいますが、彼はドリッピングと呼ばれる、床に広げた支持体に筆やスティックに付着させた液状の顔料を飛散させて描く手法や、ポーリングという絵の具を流し込むことで線を描く手法で作品を仕上げました。

このアクションペインティングと呼ばれる表現技法は、1919年から始まったシュルレアリスム、特にオートマティスム(自動記述法)と呼ばれるフロイトの精神分析をもとにして、既成概念や理性に囚われず無意識下で作り出された芸術表現から派生しています。

一見無秩序にも見えますが、実際には一定の「リズム」で描かれており、意識的に絵の具の垂れる量や位置を完璧にコントロールし、筆は筆としてではなく棒として用いているとポロック自身が語っています。

この本においても、この「リズム」がセンスの概念を再定義していく上で、非常に大きな要素となってきます。

◯ 抽象的なリズム感の良さ

視覚・聴覚・嗅覚・触覚・味覚などの五感に与える緩急の刺激が、ものそのものの楽しさに繋がる。その刺激の強さと弱さが存在すること(ただ強いという意味だけではなく)を「強度」と表現しています。そして、楽しさには実は「不快」が潜んでいると著者は指摘します。

例えば、「遊び」とはわざと不安定な状態や緊張状態を作り出して、それを反復することを楽しむこと。わざとストレスがかかることを、安全性をどこかに確保した上で楽しむ行為を「遊び」であると言います。

反復の中で差異が生じる不安。

規則の中で逸脱が生じる不快。

心が揺さぶられて、何とも言えない気持ちになることを「エモい」と行ったりしますが、この感情も「無情と寂しさ」の行き来がそこにはあるように思えます。

その繰り返しや強度の変化の中にリズムが存在すると。そして、物の形にもリズムがあ離、意味から離れたリズムの面白さがあると。

◯ 脱意味的にものごとを楽しむ

芸術作品とは、目的を果たすための道具ではなく、それ自体として楽しまれるもの。すなわち「自己目的的」なものです。

緊張と緩和、有と無。目的達成を急ぐのではなく、プロセスの中で遊び心を持つ。気持ちのゆとり。「わからない」その状態を楽しむ。

芸術作品、あるいは生活の一部を芸術的に楽しむことについて、意味や目的から一旦離れて、ものをそれ自体として、つまり形や色、響き、味などのリズムとして楽しむ、ということを話してきました。

「これは何を言いたいのか」、「何のためなのか」と答えを求めることから離れて、リズム「だけでいい」という感覚になることがセンスの第一歩。

全体としてどうかよりも、部分を味わうこと。ものごとをリズムとして「脱意味的」に楽しむ。

意味へのこだわりが強かった時代から、より自由に音や形を構成していくようになるという近代化・現代化が、19世紀後半から20世紀初頭にかけて西洋社会で起こった哲学的・芸術的運動(モダニズム)につながっていきます。

これは僕なりの理解ですが、「文章」というものを見たときにそれが表す意味だけを総論として捉えるのではなく、その文章を構成している「文字」の一つ一つの形や配列のリズムの美しさに焦点を当てることで、改めて文章から感じるイメージを最構築してみる、ということに例えられるのではないでしょうか。

ときに不合理で、バカみたいでもある生き方を肯定する。不合理で無駄があり、遊びがある。全てが予定調和ではなく、反復と逸脱が繰り返す中で予測ができない事態をも楽しむ。

部分部分のノリだけでの鑑賞でも、大意味を捉えるだけの鑑賞に対して決して劣ることはない。

◯ 何事もバランス(調和)が大事

大意味だけでなく部分部分のリズムを捉える。立派なものから些細な日常に目をむける。権威から民衆へ。ただし、過去の歴史の中でもそのような「反抗」が新たな権威になり変わる事態は数多くありました。

かつてアンシャン=レジームという封建制が敷かれていた18世紀後半、絶対王政の矛盾と経済危機を背景に、市民が権利を求めて立ち上がった革命がフランス革命(1789年)もその一例です。

革命は、自由と平等の理念を掲げ、人権宣言を生み出し、近代社会の礎を築きましたが、フランス革命のその後、絶対王政から立憲君主政、立憲君主政から急進的共和政(第一共和制)の展開につながり、その後のナポレオンの第一帝政、ブルボン朝による復古王政、七月革命からのルイ=フィリップによる立憲君主政(七月王政)、二月革命での第二共和政と揺れ動く。

つまり何が言いたいかというと、どちらかに極端に振り切るのではなくバランス(調和)が大事だということ。

センスという部分的なリズムに注目していれば大意味を捉えなくて良いということではなく、意味がわかることもまた重要であるという感覚は大事だということも著者は伝えています。

大意味を一旦保留(棄て去るのではなく)し、部分部分を見ていく。

よくよく振り返ると、細かいところに不安定な感じがあったり、違いに気づいたりしている。そのような複雑さを「味わい」として享受する。

この「味わい」の文脈を読んでいるとき、千利休がプロデュースしたという茶碗のことを思い出しました。

ろくろを使わずに手捏(てづく)ねで成形されているこの黒樂茶碗は、加茂川黒石から作られた釉をかけ、1000℃程度で焼き、釉薬が溶けたところを見計らって窯から引き出し、急冷することで黒くなるそうです。

決して華やかとは言い難い(粗末ですらある…)見栄えですが、確かに直線と曲線のバランスと表面の凸凹から生まれるリズムを見ていくとこれはこれで味わい深い感じがします。

加えて(諸説あるようですが)、薄暗い茶室の中で「視覚で愛でることができる要素」をあえて排除し、「視覚」ではなく、「触覚」で楽しむ茶碗をつくろうとしたという見解もあるそうです。

見た目の印象によって総論(要するに◯◯でしょ)といった答えを急ぐのではなく、様々な感覚で作品そのものを楽しむ。そう考えるとこの茶碗も、目的を果たすための道具ではなく、それ自体として楽しまれるものとして捉えることが出来るかもしれません。そんなふうに、自由に「自分なりの答え」を持つ余地が残されている作品だと思います。

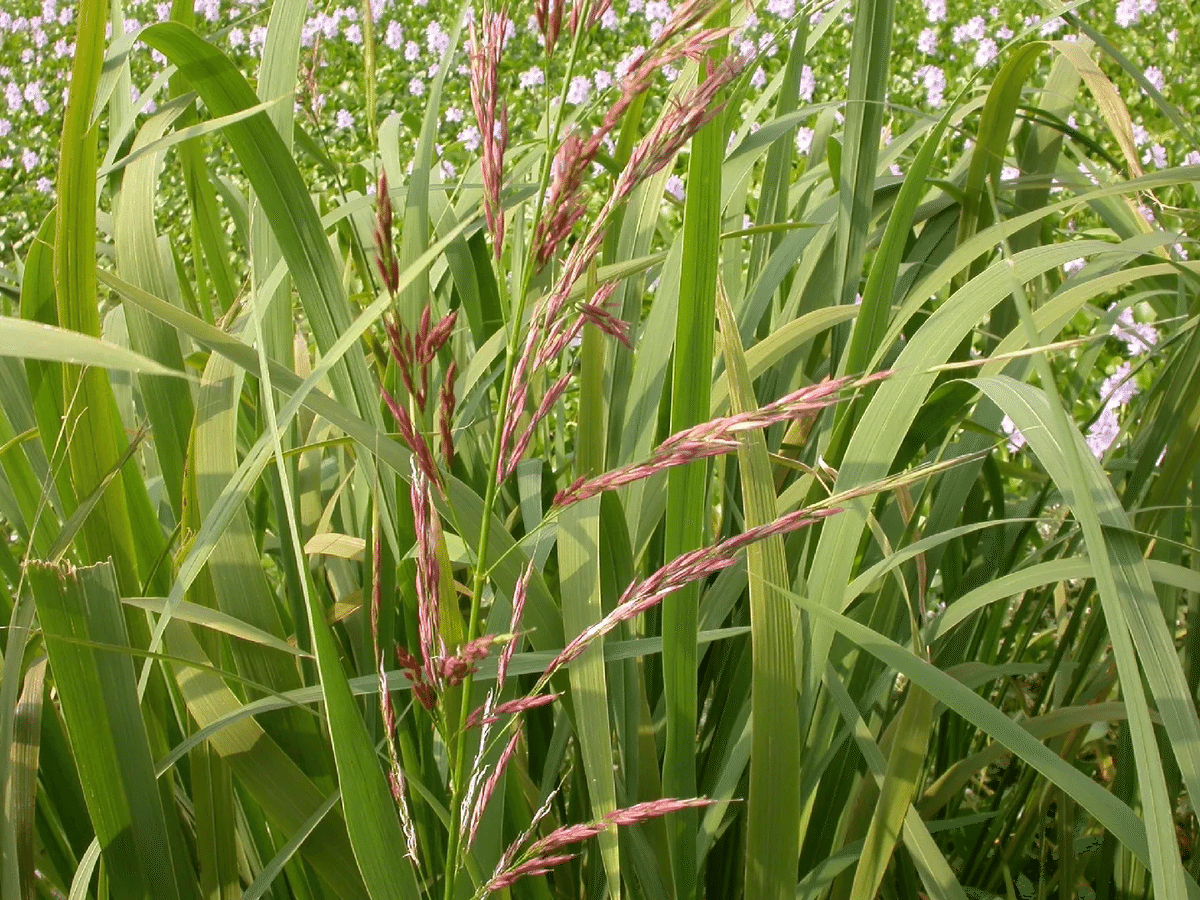

ちなみに、侘びている(つつましく、質素で趣がある)という理由で、「まこも」と名付けられたそうです。

◯ 意味をリズムとして捉える

燃えるような青

絵画の上で、ある色からはそれと似たもののイメージが連想され、より離れた対立的な色があるところには、逆の価値を持つものが連想されてきて、イメージがぶつかる感じになります。

青の全体的な意味は「静」となることが多いですが、通常の意味(反復)に対して対立するニュアンス(逸脱)が加わることで、潜在的な運動性が秘められた表現になります。

人生の複雑さのような陰影の表現。矛盾するような文学的表現が、ひとことの「大意味」では良し悪しを言えないような現実のリアリティを捉えるために必要とされると筆者は指摘します。

◯ 連続性の飛躍によって生まれる芸術性

モンタージュを用いて説明しています。モンタージュとは、個々のショットとショットを組み合わせて別の意味を表現することです。

複数の映像を組み合わせて、時間、空間、意味の連続性を超えた表現を創出する技術であり、単一のショットでは伝えられない多層的なメッセージや感情を視聴者に対して伝える技法になります。

画像、写真などのシーンの配置を参照して、新しいイメージを作り出すことを重視します。視覚的な物語を作成したり、特定の感情を呼び起こしたりします。

潜在的・無意識の中で連想が結びつき、意味付けされていく。

似たような言葉で「コラージュ」がありますが、こちらは写真、紙、布、その他のオブジェクトなどのさまざまな素材の配置を参照して、統一された全体(一つの作品)を作成する芸術的な構成を指します。

少し話が脱線しますが、主観的構成の意図を持たない「意想外の組み合わせ」としてのコラージュは1919年にマックス・エルンストが発案し、主に新聞、布切れなどや針金、ビーズなどの絵具以外の物を色々と組み合わせて画面に貼り付けることにより特殊効果を生み出そうとしました。

モンタージュやコラージュによる構成要素の連続性が飛躍していたり意外性が強くなると、より芸術的な性質が強くなります。

結局これはどういったメッセージ性がある語なのかと意味優先で観るのではなく、作り手サイドが何をしようとしているのかを分析する。

総論がわからない中で、部分部分の関連性を見出そうと過去の自分の経験を掘り起こして意味づけをしてみようと努力するプロセス。ショットが並べられて繋がっていく中で意味を探求しようとする行為。

その姿勢こそがセンスであり、作品の本質を楽しむことに繋がるのだろうと思います。(もしかしたらそこに最初から意味なんてないのかもしれませんが、それはそれで乙として…)

◯ サスペンス状態を楽しむ

次の展開が予想できてしまったり、容易に意味がわかるエンタメ的なストーリー展開(ある意味で予定調和的な)が続くと人は退屈しますよね。

一定の状態に対して刺激が起きたときに、状態を元に戻そうとするという生物の根本的傾向(ホメオスタシス)が生じると、人はハッとして関心を持つことになります。ある種の緊張状態を、どのように安定状態に戻すかということへ必死に思考が働くためでしょう。

脳において予測を行う回路にエネルギーが投入され、期待通りになると安心し、期待が裏切られると不安になる。しかし、人間は予測が外れること、予測誤差に対して喜びを見出すことがある。意外な展開にこそ面白さがあるという感覚は皆さんも心当たりがあるはずです。

あちこちに展開する小意味の絡み合い、そこにおける意味のリズム、つまり、いろんな事柄の近さと遠さのリズミカルな展開を面白く思うこと。

喜怒哀楽(人間的な問題)を中心とする大まかな感動を抑え、いろいろな部分の面白さに注目する「構造的感動」ができるかどうか。

人間が生物としてサバイバルするためには「喜怒哀楽」の感情や「直感的な良し悪し」の判断が先行するのはしょうがないと思います。構造的感動は、いかに生存に直結しない無駄を楽しむことが出来るかに行き着きます。

結局何なのかを宙吊り状態にしたまま、サスペンス状態を楽しむ。

また複雑に意味がうねりながら絡み合う中で、意味どうしの距離的なグラデーションを感じ取って人は物事を理解していきます。対立としての意味(存在 / 不在)と、距離としての意味(うねり)の両軸から捉えることが重要になります。

リズムを経験するということは、「反復の予想と、予測誤差という差異」のパターン認識である。

同じような話として、旅行スタイルの違いが当てはまると思います。大きく分けると2つ、綿密に計画を立てるタイプの人と、偶然性を楽しむ人です。

前者は効率よく観光地を巡りたいとか、限られた時間で多くのことを体験したいという考えが強い傾向があり、そこに目的をおいています。

予定外の出来事は「楽しむ時間を奪う障害」であり、不確実性は「ストレス」になる。全てがコントロールされた状態で、当初想定していた通りの楽しみを得ること、つまり「旅の成功」が目的になると考えられます。

一方で後者は、旅の予測不能な部分やその場での自由な選択に価値を見出していて、「思いがけない出会いや出来事が旅の醍醐味だ」といったようにプロセスそのものを目的化しているように感じます。

どちらが良いというわけではないですが、体験価値でいうと前者は想定以上のリターンは得づらいですが、後者は心構えとリスクヘッジ次第では無限大の可能性を秘めたリターンを得られそうです。

「ものごとには予測誤差が起きることもあり、そして、予測が外れてもなんとかなることがほとんどである」という楽観性をシミュレーションするのが「いないいないばあ」のような遊びと言えるでしょう。

予測誤差が起きることもある、という状態に安住できるようになる。

これは僕自身の考えでもありますが、仕事をする上で全てが計画通りに行くわけではありません。様々な外的要因に直接的に振り回されないようにするためには非常に大事な感覚だと思います。

卵は一度割れてしまうと元に戻せません(不可逆性)。一方、積み木は崩れても同じように積み直すことができます(可逆性)。このように、「取り返しのつかない状況 = 不可逆性」に陥らないよう、見極めてコントロールすることさえ意識していれば、それ以外の予想外の出来事はたいてい何とかなるものです。

もちろんその見極めには経験が必要かもしれませんし、無防備で無策な状態で臨むのも避けるべきですが、適度な遊び心と楽観性を持って仕事をして行くことも大切だと考えます。

◯ 反復に対して生じる差異の魅力

繰り返しになりますが、人間は予測誤差に対して喜びを見出すことがあります。興奮の不快がむしろ快であるような状態。

人間は、「獲物を捉える」や「敵から逃げる」といった本能的な生存目的での興奮によるエネルギーの発散だけでなく、興奮そのものが「自己目的化」するような自動運動が高度に発達しているのではないかというのが筆者の推察です。

刺激自体が、不快でも快でもあるという両義性を持っている。

これは僕自身の解釈になりますが、適度な刺激は不快ではあるが興奮状態を自動的に引き起こし、エネルギー発散につながることで感覚的には快になる。その行為自体や生じる結果は不快であると認知するが、感覚的な快が優先されている(認知的不協和理論)ため、その不快な刺激自体が実は快であるかのように錯覚する。

本能としては安定していたい(こうありたい)という理想的認知はあるのだが、現実が乖離していたとしても快であるため、たとえそれが死への欲動(タナトス)であったとしても自身で正当化してしまう。この正当化による安定志向それ自体が人間の生存本能なのではないかと。

◯ 文化資本の形成はサバイバルのための備え

人間は「認知が余っている」ため強く好奇心を抱くが、自身を制御しないと落ち着かないというジレンマを生きていると著者は指摘します。

1)関心の範囲を限定しないと、多くのことが気になり不安定になる

2)未知のものに触れてみたいという気持ちを抱く

そこから考えるに、文化資本の形成(たくさんのことを知っている状態)は多様なものに触れるときの不安を緩和し、不安を面白さに変換する回路を作ることに繋がっていきます。

何か特定の少ないものに固執して、ある範囲の中で満足することで視野が狭くなってしまうのではなく、もっと興味を広げてみるべきというのも説得力を増します。

◯ 何の絵かわからない

抽象画はまさに「何かわかるイメージを見ようとする行為」への裏切りで、鑑賞中にその予測誤差が解消されることはありません。

その不安を生む予測誤差の連続がリズムとなり、結局は「何の絵かはわからないのだけれど、視線を自由に動かしてアートを鑑賞すること自体にリズム感があって面白く、心地よい」となってくる。この感覚こそが今までは無自覚だった我々のポテンシャルとしてのセンスなんだと思います。

心地よいリズムになっているか。これは電車に揺られている感覚と似ているのかなと考えます。電車が止まっている「0」から、動き出す「1」へ。またスピードの変化や揺れの大きさの強弱。反復から逸脱。本来では安定ではないので不安なはずですが、だんだんとその揺れにも慣れてきてどこか心地よくなる。景色の変化。周囲の人の変化。

◯ 音楽のように、美しく心に響く絵画

抽象絵画という概念を生み出した人物であるワシリー・カンデンスキーというロシア出身の画家を紹介します。

彼は、名門モスクワ大学で法律と経済を専攻し、講師資格も取得していましたが、30歳で画家になる決意をします。

そのきっかけが、前述でも出てきた印象派を代表するクロード・モネの「積み藁」でした。初めて見る表現との出逢いに感動しながらも、彼にはそれが「何を描いたものなのか」分からなかったそうです。

1890年からモネは、同じ主題を、異なる時間、季節、天候それぞれの光の下で様々に表情を変えて行く「積み藁」を描き分けた作品群(連作)を制作しています。

カンデンスキーはこの経験(何を描いたものなのか分からなかったが、初めて見る表現との出逢いに感動した経験)から、具体的に何が描いてあるか分からなくても人を感動させることができると確信した彼は、この感動体験をさらに探究すべく画家の道を目指しはじめました。

彼は幼い頃からクラシック音楽を愛し、色を音として捉えることができる「共感覚」を持っていました。そこで、音を色で表現し、まさにリズムを形にした創作をはじめます。

カンディンスキーは美術理論家としても大いに活躍し、抽象絵画理論として彼自身の表現について以下の3つに分類しています。

インプレッション(印象):外的なものの印象を表現

インプロヴィゼーション(即興):人の内なる感情や記憶を表現

コンポジション(作曲):心の中で形作られた感情を色彩と造形で表現

◯ ジャンルという虚構

何かのルールによって秩序づけられた並びでなければ、絵として、音楽として、文学として認めない。このコモンセンス(社会的に常識と呼ばれるもの)やマジョリティに対してどう向き合うのか。

意識するのか、無視するのか。意識するなら強く意識するのか、多少意識するのか…(これこそ、まさに有るか無いかと言った反復と逸脱、距離感によって生じるうねりだと感じました)

何かのジャンルにおける規制や制約を基準にして、そこから外れた並びがあるからダメだ、という判断をしてしまうのは狭い考えでしょう。ジャンルは人が作った実態のない枠組み・概念です。

問題なのは、自分が「何を音楽だと思っているのか」であるわけです。だから、その枠組みを変えてしまえば、なんでも音楽になると言えます。

何を美しいと思っているか。何が美しいを定義するか。主体はそこにある。

最初から制約があったわけではなく、例えば前衛的な型破りがあって、そのリズムの快・不快に対して、後の人たちが新しいジャンルという枠組みを定義し、そこに後付けで新しいルールメイクをする。そこに何故、快や不快を感じるのかといった理由を探求しながら。

そのような極端なランダム状態に対して制約をかけていくことで、いろいろなジャンルが成立する。

ただし、典型的なものとの関係なしに、主体となることはできません。つまり、主体化の過程では何らかのモデルを参照する。オリジナリティも、その人がどのように典型的なものとの関係を持ち、また距離をとってきたかの表れとなります。

◯ 美しさとは何か?

あるものに対して、「こんなものは美しくない」「アートではない」などと思った人達は、芸術において最初に「どういったもの」を「予測の範囲として普通だと思っているか(思い込んでいるか)」に依存しているということ。

それぞれの構成要素の関連性が薄く、「繋がっていないように感じる」から理解できない。

無意識の固定観念によって「こうあるべき」といったように物事を捉えてしまっていたのであれば、自身の思考を抽象化してあげることで、その作品の具体性から解放されて新しい発見を得ることができるかもしれません。

具体的なものの具体性に縛られてしまうと、それぞれの関係性(繋げられる範囲)を狭くしてしまう。

自分とは異なるもの(異質)と捉えて、「理解ができない」と拒絶して距離を置くのか。それとも、「どこか関連するものがあるのでは?」「共通点を見つけられるのでは?」という前向きな努力がそこにあるか。

昨今のDE&I(ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン)や世界的に解決しない人間によって引き起こされる諸問題も、多くはこの「異質」を抽象化することで「同質」として捉えようとする努力の不足。アイデンティティへの理解と尊重の欠如なんだろうと感じました。

結局は何をどう並べてもつながりは成り立つし、あるレベルでの、ある水準での意味を持たせようと思えば、意味が成り立つ何らかの抽象化のレイヤーを考えることはつねに、任意に可能なのです。

設定次第でどのようなものも、違いをなくし繋がることができる。

普通 = 生活実感に基づく意味性 × 特定ジャンルに基づく意味性

社会というものが形成されたことで、人間は集団の中で周囲と協調していくことができないと死活問題になります。「周りと違うことをするのは許されない」ので,そういった行動は処罰されるべきであるという「同調圧力(意見・行動の正否にかかわらず、意見や行動を少数派が多数派に合わせるよう強制する無言の圧力)」が表われる中で、「普通」や「常識」という概念が生まれました。

社会的動物としての傾向が根底にある中で成立している、「何を大事と見なすか」の基本的傾向。そのような生物的基礎を認めた上で、最大限に気分を拡張させて面白いリズム(反復の中に逸脱を、完全に規則的でも恣意的でもないバランスで生じさせる = 「調和」)を作っていくか。

気分を最大限に解放してもらいたい。その上で、どのように並べてもいいという最大限の広さから、面白い並びにするために「制約をかけていく」という方向で考えてみましょう。

◯ 偶然性を構造化する

目指すものに対する「足りなさ」をベースに考えると、それを埋めようとする努力に気負いが生じてしまい、偶然性に開かれたセンスは活性化しないと著者は指摘します。

最初から「余り」をベースに考えることで、自分はこういった余らせ方をするタイプなので良いと思えるようになる。

19世紀後半の画家であるセザンヌ。彼は遠近法でものを捉えるのが苦手だったそうで、写実的にものを描くことがどうしても出来なかったできなかったそうです。(山田五郎さん曰く、絵が下手だったと…笑)

これも、目の前のものを写実的に描くという可能性を「足りなさ」として埋める方にエネルギーを使うのではなく、あえて「余らせる」ことで「絵と現実は違っていて良い」「絵は絵として成立していれば良い」「絵の本質は形と構図と色彩だ」という自分なりの固有の仕方として位置付け、その写実性からの「過剰な逸脱」を独自のリズムとした例だと思います。

セザンヌは当時の若い画家達に大きな影響を与え、今では20世紀美術の父と呼ばれています。

僕は、ピアノを弾くとか、絵を描くといったことを、それぞれの人生のなかに固有の仕方で位置づけることは、プロが正統にジャンルの規範を満たすことに劣らない、と主張したいのです。

アーティストは自分には思いつかないような「ものの限定の仕方」を教えてくれる。多くの可能性の中から、個性的な方法で「有限性」を示す。

タスク処理は目的が限定された行為であり、具体的すぎてつまらない。

芸術鑑賞は目的を限定せず、自由で余計なものに身を浸す行為。

総論としての意味や目的から距離をとって、ただそこで展開しているリズムを見る姿勢。かえってその方が「問題の複雑さ」が浮かび上がってくるとともに、この作者はどういう感覚に敏感なのかという、深い次元が捉えられるようになる。

個性とは「何かを反復してしまう」こと。「個性的な反復」は何かしらの問題の表現である。

◯ 公共性と身体性のジレンマ

身体的な癖のような反復と公共性(ポピュラー)のわかりやすさ。社会的な人間という存在が、プライベートなどうしようもなさと、公的な「こうあるべき」という規範が衝突するジレンマがあると著者は主張します。

公共性・大衆性というベクトルで話すと、1960年代にアメリカを中心として世界中で人気があったポップアートが挙げられると思います。

もともとは大衆芸術(ポピュラー・アート)を短くした言葉にすぎませんが、ポップ(POP)!のはじけるような語感から、大衆文化をモチーフとする新しく勢いのある一連の芸術作品の概念として定着したそうです。

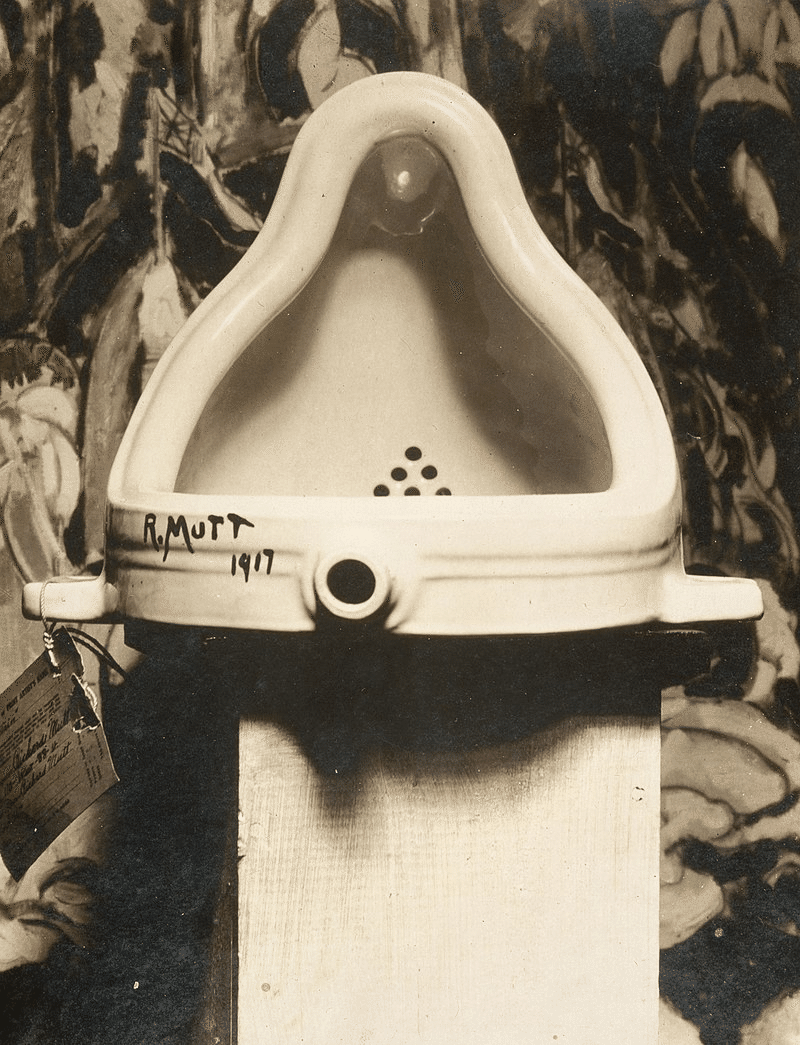

このポップアートの前、1950年代に抽象表現主義への反発から起こった芸術運動(ネオ・ダダ)が起こりました。ポップアートの公共性はこのネオ・ダダが先駆けとなって強く影響しました。

ネオ・ダダの作家はそれまでの「抽象表現主義」の高尚さ、難解さを嫌い、より日常的で卑俗なモチーフを好みました。これもまたフランス革命の時のような「逆ぶり」の現れだと思います。

若者を夢中にさせていた広告やSFや漫画や大衆音楽などのアメリカ大衆文化に対する皮肉で客観的な目もあったが、これらを敵とするよりはむしろ現代を見直す新しい素材を提供するものとしてどんどん活用しようという発想もあった。

イギリスのポップ・アートを代表するアーティストであるリチャード・ハミルトンはポップ・アートについて「通俗的、一過性、使い捨て、低価格、大量生産的、若者向け、機知があり、セクシーでトリックがあり、華やかでビッグビジネス」と定義しましたが、「この定義は、実に多くのアーティストが受け入れるようになり、きわめて正確だったと思う」と語ったそうです。

最低限のシンプルな装飾に抑え、機能性に寄せた方が「洗練」されていると言われるのが一般的ですが、テンプレート的な装飾の過剰化が大衆文化らしさを際立たせることがあります。

公共性と身体性のどちらに軸を置くか。どちらが良い、優れているという話ではなく、自身が解放した気分に対してどのように「有限性」を示し、どのように「バランス」を取るかがセンスに繋がるのだと思います。

◯ アンチセンスも大事なファクター

反復と差異のバランスという意味でのセンスが良さがある一方で、何かにこだわって繰り返してしまうことも重要なファクターである。時にはそれがセンスを台無しにしてしまうこともあるが、人間は宿命的に何かに執着している人や、どこか欠陥や破綻がある人にどうも惹きつけられてしまうことも事実です。

特定の事物に対する執着とも言える美的な感情移入も、一種の過剰な反復とも言えるかもしれません。(生涯にわたりバレエダンサーをモチーフとして好み、人とぶつかることが多く気難しい性格であると評されるエドガー・ドガが今でも人気な理由はその人間味が故なのかもしれません)

無自覚な身体性としての生活感。人が持つ特異性の問題。

人が持つ問題とは、そうならざるをえなかったからこそ、「そうでなくてもよかった」という偶然性の表現でもある。問題が繰り返され、何かひとつの塊に見えてくるほどにそこから、果てしない広がりとして偶然性がまばゆく炸裂する。

まとめ

センスという言葉が「生まれ持った才能」という認知に限定されがちな中で、著者がそれを再定義し、「芸術と生活をリズムを通じて繋げる感覚」と位置付けたのは、現代の多様な場面で役立つ視点だと感じます。

経営においても、何が正解であるか定義するのが難しい世の中で、「センスの良さ」を単なる直感や才能ではなく、洞察力によって状況を的確に把握し、リズム(反復と逸脱、うねり)を感じることで意思決定に反映させる。

部分部分での意味の繋がりから類推して未来を読み取り、描く。そんなリーダーシップの新しい側面が見えてくるのではないでしょうか。

また、「センスに無自覚である」という状態を著者が強調している点が特に印象的でした。経営におけるセンスの良さとは、単なる流行や他人の模倣ではなく、自分自身の価値観や判断基準に自覚的であること。

それは、いわゆる「型破り」な判断や決断を正当化するだけでなく、自分らしさを持ったブレないリーダーシップにも繋がるのだと思います。

結論としての意味性に執着するだけでなく、予測ができない事態をも楽しみながら、生存本能による安定志向を認知し果敢に挑戦していく。

この書籍を通じて、「センスの良さ」が、「直感的に良い判断ができる」以上に奥深い経営哲学を秘めていることを感じさせられました。

次回はこの文脈を踏まえて、山口周さんの書籍となる『世界のエリートはなぜ「美意識」を鍛えるのか? 経営における「アート」と「サイエンス」』を読んでみたいと思います。「センス」と「美意識」という類似性から、また一段階高い洞察を得られれば良いなと思っています!

ここまで読んでいただき、ありがとうございました!

是非、次回もよろしくお願いします。