#わたしの本棚

【学びなおし】

今 一度 小泉八雲について、学びなおしてみる。

【Study_note】小泉八雲について https://note.com/horippy0724/n/n9e0f314b835c

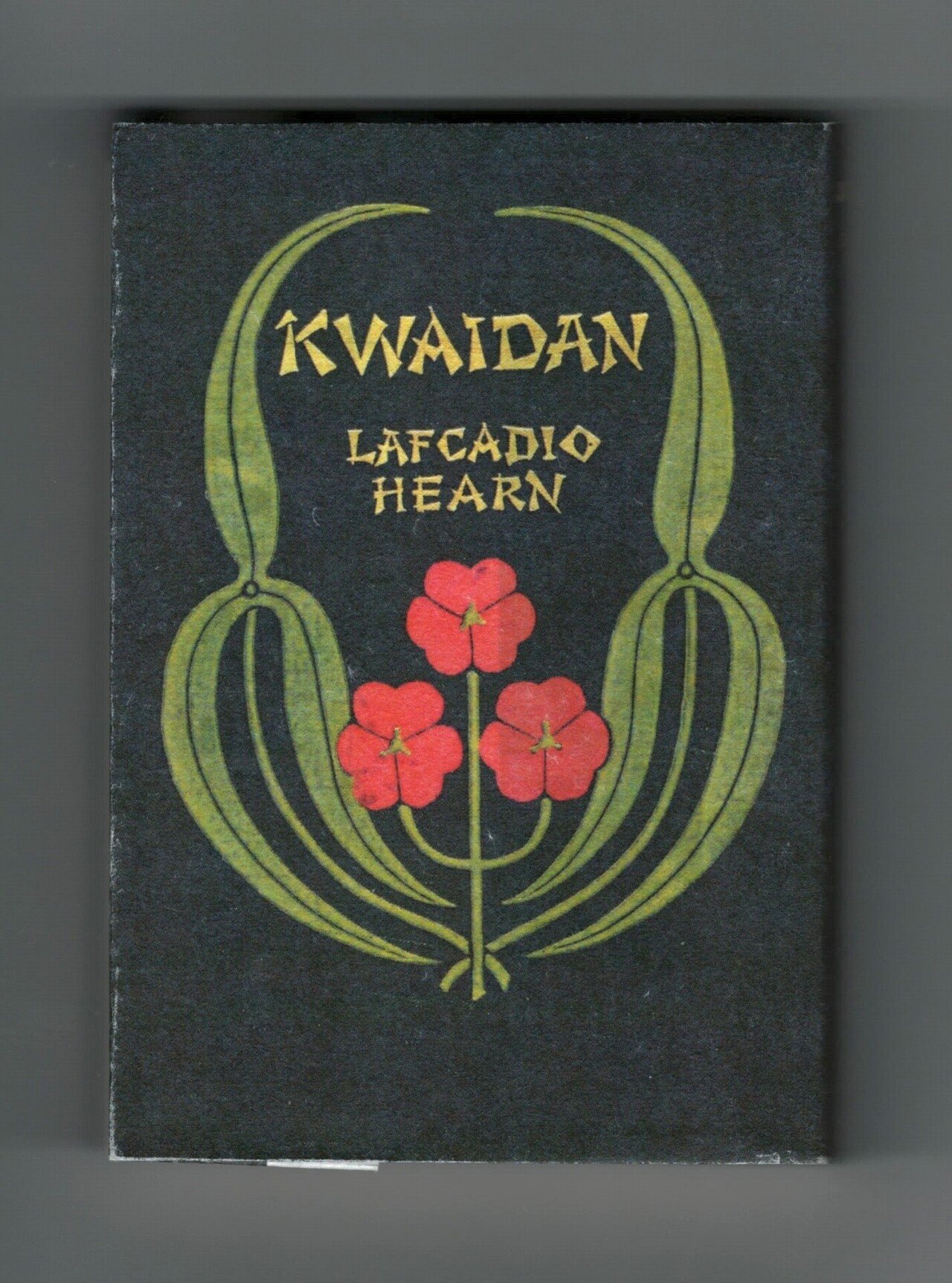

写真は、小泉八雲の著作『怪談』の初版本(1904年)をデザインしたカバー。

『持続可能な発展の話』①

はじめに

あふれるゴミ、止まらない温暖化、生物多様性と水の危機。

環境問題と云うのは結局「水」と「空気」と「土」のこと。

かつての公害問題は「水俣病」「新潟水俣病」「イタイイタイ病」「四日市ぜんそく」だった。

この本は、環境と経済という視点に立った環境問題の初学者向け概説書とのこと。

はじめに

経済学的な観点で環境問題を論じようとすると「環境保護か開発か」「個人の利益か公共の利益か」と云う

【読了】『村の社会学』

『村の社会学』鳥越皓之 著

副題に 日本の伝統的な人づきあいに学ぶとあります。

私たちは、つねに「つきあい」と云う人間関係に迷っています。

なぜ迷うかと云うと、相手との関係を好くしようと自分自身が正しくても、必ずしも関係が好くなるとは限らないからです。

我と汝、自己と他者など、自分と対比する(される) 他者(相手)は、十分には理解出来ない存在です。

この「他者」との関係を「日本の村」から考える。

【Study_note】小泉八雲について②

『小泉八雲』池田雅之 著

はじめに

この本は、小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)の日本滞在中の心の軌跡を中心に描かれた「八雲を理解するためのガイドブック」かなと思います。

キーワード「霊的なもの」

八雲は、東京帝国大学での「文学における超自然的なものの価値」と云う講義で【霊的なもの(ghostly)】と云う言葉は想像以上に意味深長な言葉であると語っている。

「霊的(ghostly)」

古代

【Study_note】小泉八雲について ①

はじめに

松江市の小学校出前講座

「ヘルンさん講座」が昨日(7/8)から始まった。

2016年に初めて講師として参加してからは、自身のブログにも「小泉八雲」を題材に書く事が多くなった。

人々に書いて伝える事は、自身の勉強(研鑽)にもなる。

今年度(2022年)は、これまでの五感のほか「霊的(ghostly)」について意識したい。

【Study_note】2020.09.04.

「霊的(

【Study_note】気軽に、ご近所日帰り旅。

はじめに

“まちあるき観光” が振るわない時に出会った本。

マイクロツーリズムとも言われる一番気軽な「旅」のスタイル。

遠方へ数日かけて行くだけが「旅」ではない。近くて、短くても「旅」は「旅」だと思います。

家のご近所(日帰り圏内)には、これまで気付かなかった何かが見つかるかも!?ですね。

気軽に、ご近所日帰り旅。

私は「ご近所半日旅」を「気軽に、ご近所日帰り旅」と、少し範囲を拡げて考えて見