年間100冊を15年間続けてきました。でも、本当に知らないことばかり!というかアウトプットがまだ少ないなあと感じています。過去に読んだ本は「読書ログ」としてまとめてきたので、それ…

- 運営しているクリエイター

2022年7月の記事一覧

帚木蓬生「ネガティブケイパビリティ」朝日新聞出版

副題は「答えのない事態に耐える力」とある。

Nagative Capabilityは文字通り「負の能力もしくは陰性能力」なのであるが、本著の定義付けは「性急に証明や理由を求めずに、不誠実さや、不自然さ、懐疑の中にいることができる能力」となっている。

この概念の起源はイギリスの詩人ジョン・キーツにあるという。

キーツはシェークスピアを評して「桁外れにNagative Capabilityを有して

フィル・マッキーニ「キラークエスチョン」阪急コミュニケーションズ

副題「常識の壁を越え、イノベーションを生み出す質問のシステム」

英題「Beyond the Obvious Killer Questions that Speak Game-Changing Innovation」

本著のゴールとプロセスは明確だ。一つが「当たり前」の再評価、もう一つが構造化された論理的システムとしてのイノベーションの理解。そしてゴールにいたる秘密兵器が「キラークエスチョン」と「

スティーヴン・ホーキング「ビッククエスチョン」NHK出版

副題は<人類の難問>に答えようとある。

100%文系人間の俺には到底理解できないと思いつつ、読んでみた。あまりにも有名だから説明はいらないとは思うが、一応整理しておきたい。

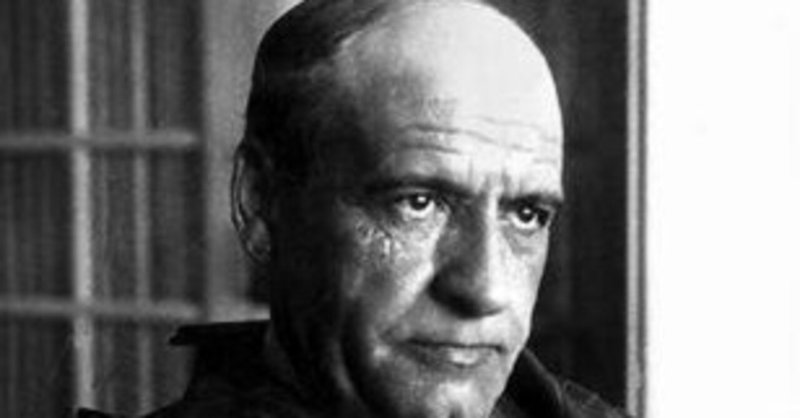

ホーキングは「世界で最も優れた科学者」として名を馳せたが、2018年、76歳で亡くなった。ご存じのようにALS(筋委縮性側索硬化症)であった。

21歳、ケンブリッジ大学院生時代にALSの診断と共に余命告知を受けた身でありなが