記事一覧

アゾキシベンゼンについて調べてみた

https://www.science.org/doi/10.1126/science.1166401 Cormaの論文。Scienceだ。Au触媒。 https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2015/GC/C4GC02123A Ag/WO3…

テスト

カーボンナイトライドで検索

「カーボンナイトライド」をGoogle検索すると,一番上にヒットするのがこの理化学研究所のページである。

記事のタイトルは「g-C3N4 薄膜化技術 -高機能メタルフリー光触媒の開発-」なので薄膜にすることに関する記事ですね。

ユビキタス。

ユビキタス(Ubiquitous)とは、いつでもどこでも存在するという遍在を表す言葉です。 またITの世界では、コンピューターやネットワークが遍在し、使

アゾキシベンゼンについて調べてみた

https://www.science.org/doi/10.1126/science.1166401

Cormaの論文。Scienceだ。Au触媒。

https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2015/GC/C4GC02123A

Ag/WO3触媒

過酸化水素

アセトニトリル

https://pubs.acs.org/doi/pdf/

色素増感型光触媒によるアセトフェノンの還元反応

クマリン色素で修飾した酸化チタン(TiO2)を用いた色素増感型光触媒を使って,アセトフェノンを1-フェニルエタノールへと還元する論文。ただ,使用しているTiO2がP 25であることが気になる。ベンジルアルコールをTiO2に吸着させて,可視光を照射すると,ベンジルアルコールが酸化されてベンズアルデヒドになる。これはベンジルアルコールで修飾したTiO2が可視光に応答した形だ。なぜかP 25でしか起こら

もっとみるScopusにて,dye sensitized で検索。非引用数の順番に並べ変えた。1番上にくる論文。

さすがNatureだ。高知大学はNatureと契約していないので,本文を読むことはできないが,Abstractだけ読むことができた。太陽電池の低コスト化について書かれているので,色素増感型光触媒を開発したい僕らとしてはあまり参考にはならなそうだ。

上からいくつかチェックしたけど太陽電池(Solar Cell)に関する論文ばかりだった。しかし,Chemical Reviews,Nature,Sci

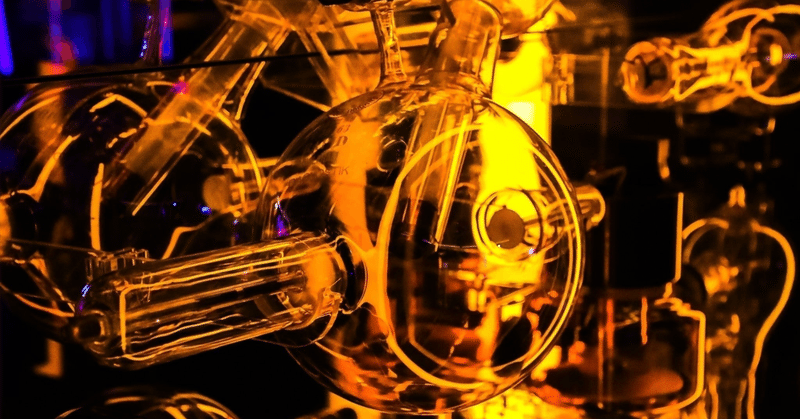

バイオマスからの光触媒的水素生成

光触媒反応は、光照射によって引き起こされる酸化還元反応である。光触媒に光を照射すると価電子帯の電子が伝導帯へと励起される。このとき、価電子帯には電子の抜け穴が生成する。これを正孔と呼ぶ。つまり、光触媒に光を当てると励起電子と正孔が生成する。励起電子は還元反応を正孔は酸化反応を引き起こす。

このように、光触媒に光を当てると酸化還元反応が進行する。これが光触媒反応である。

光触媒反応を進行させるた