日本語を話さない日本人作家との出会い

木村レイさんはシンガポールに住む日本人作家だ。

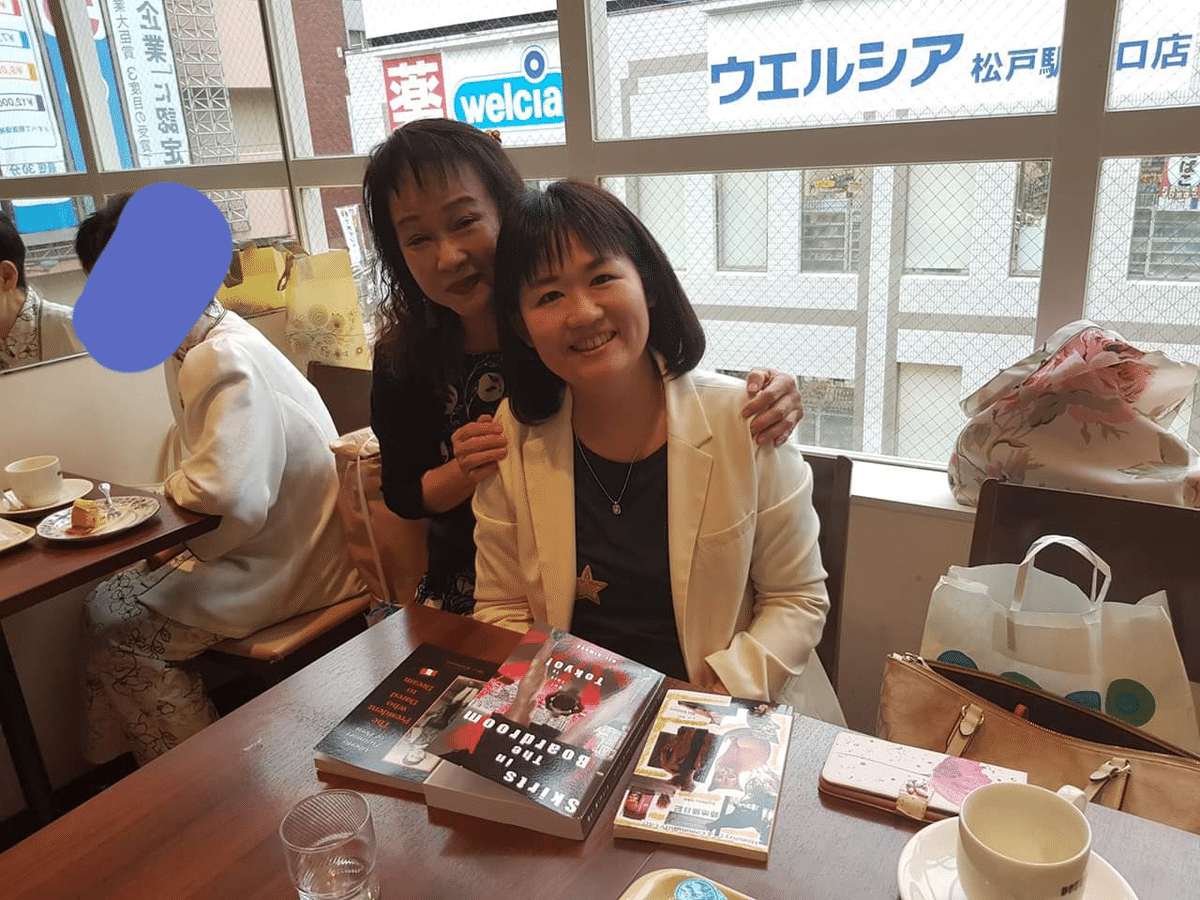

彼女との出会いは不思議なご縁で、小説が好きな者同士ということで知り合い、SNSでのやり取りを何年も続けてきたが、この夏ついに対面する機会を得た。

木村レイさんは、とてもユニークな作家だ。

日本人だけれども、日本語を話さないし、書かないのだ。

それは木村さんの面白い生い立ちと関係がある。彼女は父親の仕事の関係で子供時代から成人するまでずっと海外で過ごした。大学生の頃、語学留学で日本の大学に来たこともあったが、短い滞在で終わってしまった。社会人になってからもオーストラリア、シンガポールなど、アジア・オセアニア地域で過ごし、そこで弁護士になり、ジャーナリストとしても活躍し、不動産業を起こし、そして小説家にもなったのだ。現在は作家と弁護士と不動産業の二足ならぬ、三足のわらじだ。

このような煌びやかなキャリアの中で、唯一、彼女が手にしなかったもの。それは日本語という母国語だった。

「日本語は難しいね。子供の頃から習得しないと、日本語は出来るようにならない言葉だよ。ほかの言語と較べて日本語ははるかに難解だからね」

木村さんはネイティヴな英語でそう語った。

彼女の日本語はレストランで料理の注文をするのがやっとのレベルだった。

それでも彼女の国籍は日本国であり、ご両親の国籍も日本だ。そしてなにより彼女自身が、「私は日本人である」と強く自覚しているのだ。シンガポールでもオーストラリアでも「I'm Japanese」と堂々と言っているという。

そのアイデンティティーの在りようを私はとても興味深く思う。もしも私が日本語をまったく話せないし読めなかったならば、彼女のように日本との絆を感じられるだろうか? いちばん長く過ごした国を自分の母国だと思うのではないか?

その質問に彼女は即座にノーと答えた。

I'm Japanese. My identity is in Japan.

その返事のとおり、木村さんの小説はどれも、日本への愛であふれていた。彼女の作品は日本を舞台にしたものばかりなのだ。作家自身が日本で長く暮らしたことがないにもかかわらず、日本で暮らす日本人の物語や、日本の歴史がテーマになっている。唯一、日本本国から逸れた作品は、ペルーの元大統領アルベルト・フジモリ氏について書いたドキュメントだろう。しかしこれもフジモリ氏のルーツである日本と関連している。

特に彼女は日本史にフィクションを織り交ぜるのを得意としていて、史実をベースにしながら、そこに明らかなエンタメ性の作り話を組み込むのに長けている。例えば、第二次世界大戦中、カミカゼ・アタックとして知られた特攻隊の中に女性の特攻隊員がいたという物語。主人公は男に負けない愛国心を持ち、戦闘機に乗る度胸も男たち以上にあった、という設定である。もちろん現実には、女性の特攻隊員など存在しなかったが、現代のフェミニズムの要素を日本史に取り込むことで、男たち顔負けの女戦士を誕生させたわけだ。

ほかにも樋口一葉の恋物語を実際よりもドラマティックに描いてみせたりと、日本の歴史だけでなく日本近代文学まで射程に入れている。「蝶々夫人のその後」というテーマの作品においては、創作だけでなく綿密な取材を重ねて、蝶々夫人の息子さんにも何度か会いに行かれたそうだ。

彼女はこれらの作品をすべて英語で書いているのだ。

そして彼女の作品のほとんどが、15か国語に翻訳されて、アジア、ヨーロッパ、南米などで広く売られているが、皮肉なことに日本語だけには翻訳されていないのだった。

日本だけが私の作品に興味をもってくれないの

私たちは初対面とは思えないほど話が弾んだ。

互いに創作とは何ぞやについて熱く語り合い、私の執筆の相談にまで乗ってくれた。英語で書く彼女と、日本語で書く私とで、使っている言語が異なるのにもかかわらず、互いに小説執筆の話題で盛りあがり、そして驚くほどの共通点も見出せた。

「編集者からいつも言われるの。難解で長ったらしい文章を書くのはナルシストだよって。センテンスは簡潔に。小説家だからって凝った文章を書かないといけないと思い込んでいるうちは、小説家ではないわ」

彼女が言ったこの言葉は、日本の作家にもずばり当てはまる。日本語でも英語でも同じなのだ。創作(クリエーション)というものは国境を超えると実感した。

目下、創作における木村さんの悩みは、彼女の作品が日本では受けないことだという。

「これまで何度も売り込みに行ったのよ。だけど日本の出版社はどこも私の作品にまったく興味を示してくれないの。私の書くものは日本人だけには受けないみたいね」

彼女は何度もそう言い、がっかりした表情を浮かべた。

理由は分かった。

木村さんの日本を見る視点は、いわゆる一般的な日本の読者が自国を見る視点と異なるからだ。

カミカゼ・アタックに興味を抱く日本の読者は少ないだろう。樋口一葉も限られた読者しか手に取らないかもしれない。

つまり今の日本では一般受けしないのだ。

私は失礼にも、そのことを木村さんに率直に言った。

「日本人は過去の歴史よりも、今を読みたいんですよ。むしろ先の大戦の暗い歴史は忘れたいのだと思います」

木村さんはうすうす分かっていたようで、頷きながらこう続けた。

「確かにね。『蝶々夫人のその後』を日本人の人に紹介した時にね『蝶々夫人って誰ですか? 中国人ですか?』って真顔で訊ねられたの。世代のギャップを感じたわ」

これにはさすがに笑ってしまった。ちなみに「蝶々夫人」は長崎が舞台のアメリカ人将校との悲恋の物語である。のちにオペラになり、世界で広く舞台化された。さらに後の時代には「蝶々夫人」からインスパイアされて、アメリカ兵とベトナム人に設定を変えた物語「ミス・サイゴン」が誕生した。

日本の感覚、世界の感覚

それではなぜ木村さんの本は、日本の読者の心は掴まないのに、海外では広く売られ評価されるのか?

その理由も分かるような気がした。

第二次世界大戦や軍国主義、明治維新など、木村さんがテーマにするようなことは、海外では今でも頻繁に人々の話題にのぼるトピックだからだ。

洋の東西を問わず、一歩海外に出ると、いわゆる世界の知的階層の人たちは、「明治維新の時にあなたの国はね~」とか「満州事変がね~」とか「ポツダム宣言についてどう思う?」などと、まるでそれらが昨日の出来事であるかのようにフランクに訊ねてくるものだ。

私自身も何度も経験して気づいたことだが、日本と言うとサムライやニンジャやショーグンについてどう思う?と訊ねてくる人はたいてい、日本をエキゾチックなものとして見ている。一方、昭和天皇や植民地支配について訊ねてくる人は、知的な好奇心にあふれた人だ。どちらも良い人が多いが、そんな彼らと触れ合っていくうちに、私自身が日本の歴史を身近に感じるようになった。本当にポツダム宣言が昨日の出来事のように思えてきて、時代や世界というものは繋がっているのだと感じた。

日本に暮らしている今の方が、日本の歴史が遠くなったように感じている。

これからも友情を続けたい

世界がますます多様になっていく昨今、木村さんのような日本人が珍しくなくなる日もそう遠くはないかもしれない。日本人だからといって、日本語が話せることを期待するのは間違っている。日本語が書けなくても、日本について書き続けることは当たり前だ。

そんな時代がまもなく来るかもしれない。

そしてどんなに時代が変わっても、人は絆を作ることはできるだろう。文学や音楽やアートを通じて、私たちは通じ合い、共感し、結ばれる。

政治ではなく、クリエーションの力を私は信じている。

サポート頂いたお金はコラム執筆のための取材等に使わせて頂きます。ご支援のほどよろしくお願いいたします。