ハードボイルド書店員日記【186】

「五月病を吹き飛ばしてくれる本、集めました」

期間限定の小規模なフェアが始まった。場所は心理・哲学書コーナーの一列のみ。すべて棚に面陳して手書きのPOPを添えるゆえ、置けるのは五冊だけである。

店長が三冊、私が二冊を選んだ。

前者はいずれも「自己肯定感」や「マインドフルネス」に特化したベストセラー本だ。いわば和食における白いご飯。だから私は味の濃い小鉢を用意させていただいた。

「これ、どういう内容なの?」

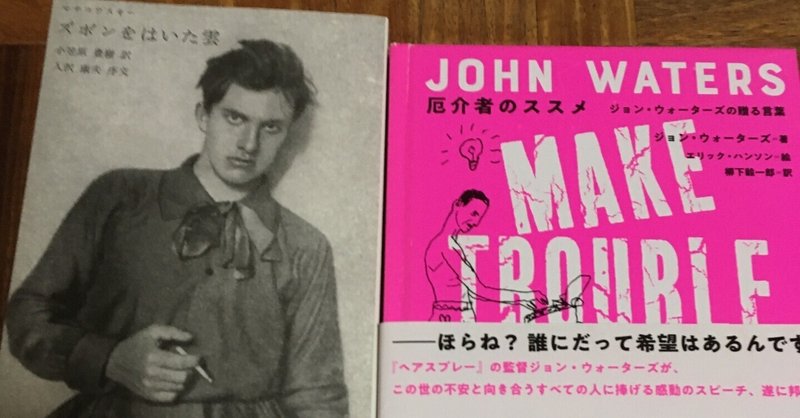

雨が降る平日の午後。ビジネス書の品出しをしていると、年配の女性に声を掛けられた。くだんのフェアの前で、怪訝そうにある本の表紙を指差している。土曜社から出ているマヤコフスキー「ズボンをはいた雲」だ。

「詩集です。著者は二十世紀初頭のロシア、いやソ連を代表する…」

「何だか怖そうね。そんな本が五月病の人に効果あるかしら」

「よろしければ、そちらのPOPを」

31ページから引用した一節が記されている。

そしてぼくは感じる、「ぼく」は、ぼくには狭苦しいと。

何者かがぼくの中からしつっこく出て行こうとする。

さっぱりわからないわ。

白髪の女性は首を傾げ、他の棚へ移っていった。時代小説の人気シリーズを集めた文庫コーナーの前で歩みを止め、安心したように頷いている。

レジを打ち、各種ブックカバーを折り、電話を取る。お問い合わせも数件。大型書店の非正規雇用は最低賃金で働くのが常である。これだけの仕事量で済むのがスタンダードなら妥当だ。一行のマヤコフスキーにすら及ばぬ幻想だが。

再び品出し。膨大な量の学習参考書がブックトラックへ積まれている。売れているのだろう。参考書など役に立たなくなってからが真の学習という気もする。だがすべては当面の受験地獄を潜り抜けた後のことだ。

井上陽水の名曲「傘がない」を思い出した。まず目の前の現実と対峙し、どうにか切り抜ける。当事者の切実な立場だと、他の話はそれからなのだ。

夕刻。青い顔をした制服姿の男の子。英語の単語集や数学のチャート式を手に取り、パラパラ捲って戻すを繰り返す。やがて学参コーナーを離れ、引き寄せられるように例のフェアの前へ。

目を細め、表紙と帯に見入っている。私が選んだもう一冊。フィルムアート社から出ているジョン・ウォーターズ「厄介者のススメ ジョン・ウォーターズの贈る言葉」だ。

著者は「悪趣味の帝王」と呼ばれた映画監督である。かつて高校を停学になり、マリファナ・スキャンダルを起こしてカレッジも退学になったらしい。

POPに引用したのは53ページ。こんな文章が記されている。

さだめし辛かったことでしょう。

でも、もう前に進むときです。

全員手札を配られました。その手で勝負するんです!

学生は二冊のPOPを見比べ、かすかな笑みを浮かべた。少なくとも私の目にはそう映った。それから「厄介者の~」を立ち読みし、裏表紙を見てそっと戻した。

もちろん商売であることは理解している。しかし容易には動いてくれない良書を棚へ一定期間置く行為は避けるべき不毛なのか? 無意味なのか? 目に留めてくれたお客さんが皆無とは言い切れぬし、彼ら彼女らの魂に何かを残せたかもしれない。

諸々の大人の事情に縛られつつ、最低時給で激務に耐える日々。狭苦しいと感じなくもない。しかし少なくとも書店員という職業を私は己の意志で選び、ずっと続けてきた。仕事はすべて誰かのためにするもの。だがその「誰か」リストのトップに記されているのは、他でもない自分自身の名前である。

五月病の自覚はない。だが私はたぶん私自身の魂を救うために二冊を選んだ。結果的にお客さんにも喜んでもらえたら幸いだ。

ただ問題は、今日雨が降って本が売れない。

作家として面白い本や文章を書くことでお返し致します。大切に使わせていただきます。感謝!!!