IPO準備(n-2年)における人事のTips

人事において、珍しい経験値としてIPO経験というものがあります。人事に携わっている方なら気になっている方も多いはず。そこで、本日は「IPO準備(n-2年)における人事」っていったい何をするの?

というベンチャー経営者や人事の疑問にお答えします。

こんにちは。オープンエイト人事の小寺です。当社はAI×動画自動生成クラウドサービス”Video BRAIN”を提供するベンチャー企業です。あらゆる企業のマーケティング・広報/IR・営業・人事などへの動画活用をVideo BRAINおよび、CSによるコンサルティングにて支援しています。

先日、非上場のベンチャー経営者仲間達と飲みながら「IPOで人事って労務をしっかりやればいいんだっけ?」という質問をもらいました。

たしかにメインは労務にはなりますが、

広義な意味で”労務”というだけで、

労基法に即した職務権限やら協定やら規程やら、

莫大な量の対応が迫られ、みなさんが日頃考えている”労務”の仕事とは、

幅の広さという意味では、おそらくちょっと違います。

せっかく私もご縁あって、IPOに携わる仕事をしていますので、

自身の業務の棚卸も兼ねて、シェアしていきたいと思います。

IPOの全体像

IPOの全体像を当社CFOのnoteから抜粋して記載しました。

このとおり、IPOの準備には多大な準備が発生するわけですが、

その中でも「N-2期」という時期が最も最初に訪れるフェーズで、

N期(上場申請期)を基準に、N-1期、N-2期で行うべきことが発生します。

詳しくは、下記のnoteで見てみてください。

ではここから、莫大にあるIPOの準備の中でも

「人事」が対応すべき事柄について書いていきます。

IPO時の人事の役割

人事という仕事は、

「採用」「開発(組織/人材)」「人員管理/制度」「労務」

をメインどころとしながら、

昨今では、

「HRBP」「Enablement」「Talent/Culture」など

外資系の取り組みを参考にしながら、

日本でも”戦略人事”なるセクションが増えてきました。

ただIPOに関しては、

これまで縁の下の力持ちであった「労務」が、全てのカギを握るキーパーソンと化します。

ただ、ここで誤解ないように伝えると、

「労務」がメインとなるだけであり、

その他のセクション「採用」「開発(組織/人材)」「人員管理/制度」

に関しても、決して他人事ではありません。

とくに、「人員管理/制度」に関しては、

適性基準と照らされながら、

厳しい審査基準に耐えうる体制をつくっていく必要があります。

IPOで審査されるのは「労務コンプライアンス」

IPOで審査されるのは

「労務コンプライアンス」です。

「労務」ではなく、「労務コンプライアンス」です。

ここは正確に認識すべきかと思いますが、

「労務」とは

従業員の労働に関する業務を指し、従業員の給与計算や福利厚生業務、また従業員の保険手続き等の管理を担います。従業員の労働力の効率化に直結し、円滑な業務の遂行のみならず、企業の労働環境や生産性の向上に貢献する業務。

「コンプライアンス」とは

「応じる・従う・守る」という意味のコンプライ(comply)を語源とする言葉で、日本では「法令や企業倫理を守ること」と表現されます。そしてこのコンプライアンスが実現できているかどうかは、その企業の信用に直結します。

では「労務コンプライアンス」とは

労働関係法令を遵守したうえで労務管理を行うこと

を指します。

具体的には、

労働基準法をはじめとして、労働組合法や最低賃金法、パートタイム労働法、男女雇用機会均等法、育児介護休業法、高齢者雇用安定法など、労働に関する法律によって最低限の労働条件を順守した労務管理であること。

企業側は、一般に管理職と呼ばれる管理監督者、事業主といった、法律で「使用者」に定義される人に対して、企業ごとの個別の規則である就業規則を法律や労働協約をふまえた内容で、社員へ共有すること。

就業規則を労務コンプライアンスの要とし、事業場単位での基本ルールとし、就業規則が労働関係法令に反していないか、細部まで確認することや、労働法改正における随時修正を確実に行うこと。

引用元:Squareup様

総括すると

①法令順守した労務管理

②法令順守した就業規定の作成/社員公開/運用

この2点が重要になってきます。

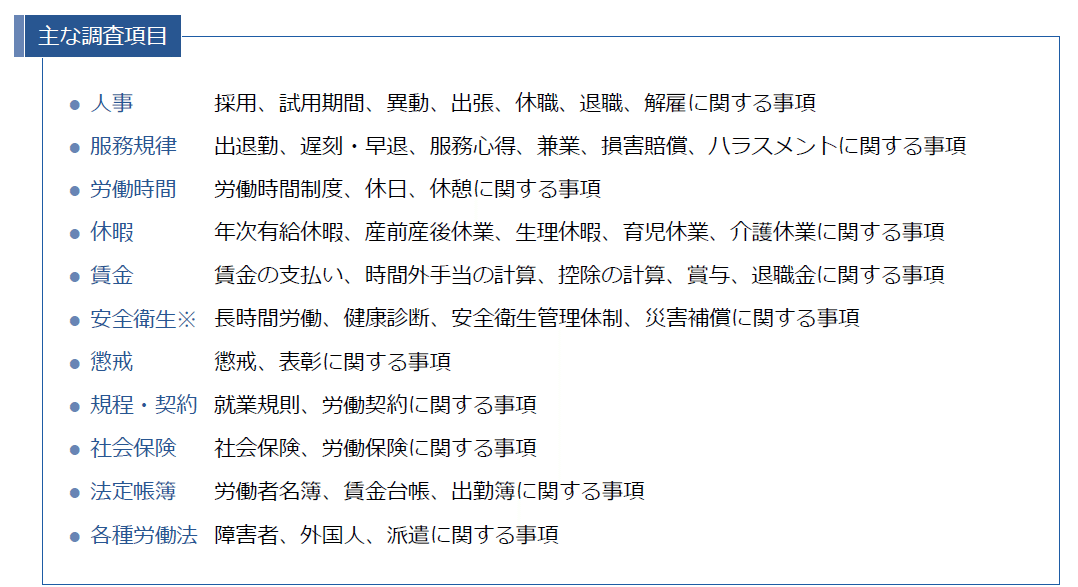

IPOで審査される主な内容

こちらです。

①採用 ②服務規律 ③労働時間 ④休暇 ⑤賃金 ⑥安全衛生 ⑦懲戒 ⑧規程 ⑨契約 ⑩社会保険 ⑪法定帳簿 ⑫各種労働法(派遣/業務委託の管理など)

上記項目においての審査(労務Due Diligence)が主な内容です。

▼主な項目における詳細な調査事項

項目の多さに驚くかもしれませんが、

実際にこれだけの事案の調査が入ります。

見ていただければわかるかと思いますが、

「労務コンプライアンス」と言いながら、

「採用」に関する事項がまず一項目に出ています。

ベンチャー企業では

人事内でも「採用」のプライオリティが高く、

ときに、風呂敷を広げた求人票の記載となっていたり、

実態と合わない給与提示の記載をしている可能性があります。

また、試用期間に関する内容や福利厚生(すでに廃止したものが掲載されているなど)、残業手当に関する詳細な記載がない、などの情報不足に関しても、上場審査においては問われることになります。

項目ごとのリスクの度合い

上記項目における審査において、

これはあまり知られていないかもしれませんが、

OKか、NGか、二者択一ではありません。

法律がそうであるように、必ずグレーゾーン(順守しているかが、法律の文脈によって、どちらでもあり得ると判断されるゾーン)が発生します。

下記は、労務DD(DueDeligence)における審査の中での

リスクレベルを掲示した資料です。

各項目において、DDの時点で、このようにリスクレベルが分かりますので、

それをもとに、N期:上場申請期までに準備をしていきます。

また体制構築をする際に、

労働関係法に即したルール作成・運用をすれば良いので、

策定すべき方法(やり方と言ったらよいでしょうか)は一つではありません。

証券会社や弁護士、社労士などのベストエフォートな提案は頂けるものの、

必ずしもそれに縛られることなく、

自身の事業に最もあった体制構築をオススメします。

※労務体制構築を窮屈にしたばかりに、社員が最善のパフォーマンスを発揮できない、という本末転倒な事態にならないように。

またこのことをしっかり把握しなければ、無尽蔵な改善提案に都度、労務管理体制構築を迫られることになり、トカゲの尻尾切り状態が生まれます。

まとめ

最後簡単にまとめますが、

IPOにおいて人事が果たすべき役割は、

労務コンプライアンスの整備

であり、

その大まかな内容は、

①法令順守した労務管理 ②法令順守した就業規定の作成/社員公開/運用

そして審査される項目は、

①採用 ②服務規律 ③労働時間 ④休暇 ⑤賃金 ⑥安全衛生 ⑦懲戒 ⑧規程 ⑨契約 ⑩社会保険 ⑪法定帳簿 ⑫各種労働法(派遣/業務委託の管理など)

でした。

※最後まで読了ありがとうございました。もし参考にして頂けそうなら、記事に「💛いいね」を宜しくお願い致しますmm

(次回執筆のモチベーションに繋がりますmm)