映画感想 羅生門

黒澤明監督の『羅生門』といえば、1950年公開で日本人として初のヴェネチア国際映画祭グランプリを受賞した作品で、日本映画としての金字塔であり、黒澤明監督が巨匠となるための最初の一歩となった作品である。

でもそれも70年前の映画。「タイトルは有名だけど見たことがない」作品の一つになっていないだろうか。

私も実は『羅生門』を見たのはまだビデオテープの時代。まだ世にDVDが存在しない時代のビデオで視聴した。ビデオテープの時代の白黒映画というのははっきり画質が悪く、テレビ側の輝度を最大にしないと何が映っているかわからない。わかっても、せいぜい俳優の表情くらいなもので、構図がどうとか、レンズがどうとか、そういうものが何もわからない。『羅生門』はストーリーが印象的な作品だが、映像体験としてはいかがなものだったのだろう……と私自身思うようになった。もしも最近のHD画質で『羅生門』を見たら、どんなふうに感じるだろうか……?

と、そう考えていたところに、Netflixで『羅生門』が配信されていることに気付く。本編を見ると、2008年にフィルムから1コマ1コマ丁寧に洗浄して、当時のコントラストが再現されたバージョンである……ということ。これは是非見よう!

という経緯で視聴となった。

『羅生門』だが、原作は芥川龍之介の『羅生門』……ではなく『藪の中』。ここからして間違いやすいところ。もともとは『藪の中』を原作にした『雌雄』というタイトルで脚本が作られていたそうだが、しかし映画にするにしては短い。

それに、私の想像だが、『雌雄』というタイトルにしても『藪の中』というタイトルにしても、このタイトルだったら売れなかっただろうな……という気がする。『雌雄』や『藪の中』では何か引っ掛からない。

そこで『羅生門』というタイトルにすると、何かしらシンボリックなものが生まれたという感じがあるし、この字面だけで格好いい。それに、映像として羅生門そのものを作って、ドーンと見せるぞ……という映像的なビジョンもおそらくあったと想像される。とにかくも『羅生門』というタイトルで大正解だ。

では本編を見てみるとしよう……。

うわーすっげぇ鮮明だ!

ビデオテープ時代の映像がまだ頭に残っていたから、その鮮明さに驚く。映画のはじめに、あの羅生門が画面にドーンと現れるのだが、めちゃくちゃに鮮明。細かなディテールまではっきり見える。

屋根の下の垂木飾りもきっちり作られているし、枓栱もおそらく正しい様式で作られている。映像を見ていると、「これ……セットだよな?」とわかっていても信じてしまうくらい完成度が高い。

私が驚いたのは柱の作りで、どうにも作り物に見えない。年輪の描き方といい、ひび割れの入り方といい、本物にしか見えない。あれだけの大木、いったいどこから調達してきたのか。今の時代、あれくらいの太い木はもう手に入らないかも知れない。それを贅沢に建てて、大写しで見せつけてくる。

全景を見せるカットにしても、細かいところまではっきり見える。ビデオテープ時代の時は、ディテールが潰れて、大雑把な残像にしか見えなかったんだ。それがHD画質だとはっきり見えて、羅生門上部の、屋根が崩れて内部構造が剥き出しになっているところまでくっきり見える。ああいうふうに内部構造が見えるように作られている……ということは「ベニヤ板を張ってごまかした」というシロモノではなく、それそのものを本当に作っちゃった……ということがわかる。ごまかしの効かない作り方で堂々と見せている。それだけで格好いい。

概要の確認をしておこうとWikipediaを見てみたのだが、そこに詳細が載っていた。柱に1.2メートルの巨木18本使い、延歴17年と刻印された瓦を4000枚焼き、奥行き22メートル、高さ20メートルになる巨大な門を制作した……とある。あの瓦ぜんぶガチで焼いて作ったものだったのか……。

裏話的なところで、「セットはあの門だけだから」と説得して予算を採ったが、その門があまりにも壮大で、「あんな大きなオープンセットを建てるくらいなら、セット100くらい作った方がよかったよ」と製作サイドから言われたそうな。

そのセットの上に、滝のような雨をざんざんに降らせ続ける。この雨が本当に絶え間なく降り続けていて、これもやっぱりよくここまで降らせたな……というくらい長時間かつ土砂降りの雨。

あの壮大すぎる門のセットに、ざんざんぶりの雨……久しぶりに見たのだが、この最初のシーンだけで圧倒されてしまった。この映画は凄い。何十年ぶりかに見て、その凄さを再認識できた。

ところで、本編は字幕付きだ。ありがたい。実はビデオテープ時代、台詞もよくわかっていなかったんだ。まあ大雑把な流れとして、盗賊の男が武士の男を殺し、その妻をレイプした……その程度の流れしか理解できていなかった。

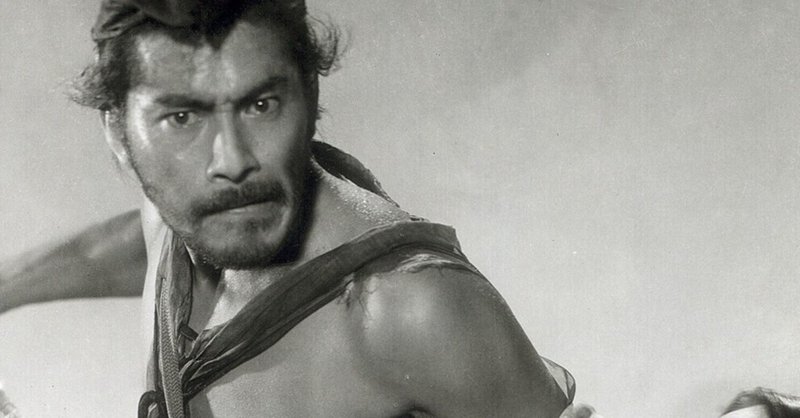

それが今回は字幕あり。平安時代特有の言葉使いも多く、これがわかりづらかったというのもあるし、特に三船敏郎は勢いでまくし立てるような台詞を言いがちな俳優。おかげで何を言っているのかさっぱりわからない。おそらく野獣性を出すために、黒澤監督がそのように指示していたんじゃないかと思う(他作品ではちゃんと台詞を言っているから)。

そういうわけで、字幕はありがたいなぁ……。

物語本編はほとんど森の中のロケ。そこで起きたある事件を描いている。

ここの映像もやっぱり見事なもので、画の一つ一つが力強い。構図ががっちりしていて、明暗のコントラストが画としてうまく効いている。どのカットも美しい。ここまで構図と、光の感触にこだわって作られた映画だったのか……と改めて作品の「映像美」というところまで確認ができた。

真砂が多襄丸を掴んで罵る場面、振り向いた瞬間に目にハイライトが当たる感覚とか、よくそんなふうに光を鮮やかに撮れたな……と驚く。

昔見たビデオテープの頃は俳優のクローズアップしかわからなかったのだけど、今回はもっと細かいところまで、カメラのピントがぼけているところまで見えてくる。例えば画面の手前で多襄丸と真砂が対話しているのだが、その二人から微妙にピントが外れていて、奥にいる金沢武弘にピントが当たっている。実はその後ろで聞いている金沢武弘を見せようとしている……ということがわかってくる。これもビデオテープではわからなかったところ。

検非違使の尋問のシーン、霊媒師が「私の胸から短刀が引き抜かれていった」と語るシーン、その後ろで杣売りが驚き、ソワソワし始めるのだが、ビデオテープの時はそんな芝居をやっていることすら気付かなかった。

ちょっと気になった場面は、多襄丸が真砂を見ているシーン。画面の横から極端なくらいに光が差し込んでいる。これはスポットライトが当たっているんだと思う。横から猛烈な光が当たり、その一方で反対側が真っ黒なシルエットになって浮かび上がっている。その禍々しい姿。真砂から見た多襄丸の姿がよく表現されている。

映像が凄まじいことが改めて確認できたのだが、でもこの作品がヴェネチアで絶賛された理由は「物語」そのものだと考えている。

事件は森の中で起きた。男が一人殺され、盗賊の男が逮捕されて、盗賊の男――多襄丸は殺人を認めたし、その未亡人をレイプしたことも認めた。それで事件は一件落着に思えたのだが、しかし真砂と、殺された金沢武弘を霊媒師で呼び寄せてそれぞれ証言を聞いてみたところ、大筋では合っているのだが、細かいところで微妙に食い違っている。

映画の世界では一つの事件を複数の人物で語り、その詳細を浮かび上がらせ、かつその人物について一緒に語るという手法はわりとおなじみだ。だがこの手法を最初に試みたのは実はこの映画。私も今回初めて知ったが、心理学用語で「羅生門効果」と呼ぶものがあるそうだ。内容はまさしく『羅生門』の映画そのもので、複数人の証言を頼りに事件解明を試みようとするが、しかし証言に食い違いが生まれて行き詰まってしまう現象を指す。証言者には嘘や思い込みがあり、どうしてそういった嘘をついたり、思い込んだりしたのか……というところから解明しなければならない。

それでは『羅生門』に登場する、3人の証言を見てみよう。

多襄丸:

真砂をレイプした後、金沢武弘と勇猛果敢に戦い、勝利して殺した。

真砂:

私は完全に被害者です。夫の金沢武弘もいつの間にか死んでいて、よく知らない。

金沢武弘:

妻に「あの人を殺して!」と言われて絶望し、短刀で自殺した。

大雑把に見ると、こんな感じだ。

でもこの映画のラストには第4の証言者が出現する。

やはり映画の見所はこの第4の証言者による映像で、まず3者3様に見せるクズっぷり。金沢武弘は「こんな女のために命を捨てるなどごめんだ」と言い放ち、真砂は「お前達それでも男か!」と二人の男を煽って争わせる。

そしてその争う姿。これがどうしようもなく無様。無様だが、ある意味、めちゃくちゃにリアル。色んな時代劇を見てきたが、この作品が一番リアルかも知れない。本当の命の取り合いって、あんなふうに無様な有様になるんじゃないか……という気がした。

3人の証言者が隠したかったのは、その現場があまりにも無様だったからだ。あまりにも情けない。多襄丸は「勇猛果敢に戦って倒した」なんて大嘘で、暴れ回っているうちになんとか優勢に持ち込めてたまたま勝てただけに過ぎないし、真砂は二人の男を煽って戦わせたのだからどうしようもない魔性。金沢武弘にしても「その女のために命を捨てるなんてごめんだ」というこれまたクズ台詞を吐き捨てている(その金沢は証言する時、しっかり妻を侮辱して、「自分を裏切ってきた」と語っている……ここでも遡ってクズっぷりが見えてくる)。藪の中で展開した、あまりにも情けないやりとりをごまかすために、多襄丸は「勇猛果敢に戦った」と強面の山賊っぷりを演じ、真砂や金沢は哀れな被害者を演じていた。

こうしたやり取りを通して見えてくるのは日本特有の価値観――「恥の文化」。あまりにも無様な殺し合い、無様な死に方、無様な煽り方をしてしまったから、恥ずかしいからそのことを隠したかった。この映画を通して見えてくるのは、その「恥」の感性。そして見えてくるのは日本人の精神性。これを読み取れるからこそ、ヴェネチアやあるいは世界中で大絶賛された理由じゃないか……という気がしている。

(杣売りも「関わり合いたくなかった」と嘘をついて事件を見ていなかったと証言している。これも日本人特有の「事なかれ主義」を読み取ることができる)

でも映画の最後に訪れるのはささやかな希望。羅生門に捨てられた子供を拾いあげる場面でようやく救いが訪れる。出てくる登場人物全員がクズだが、その中にわずかながらの希望を見せる。それが作品の救いとなっている……。このエンディングも素晴らしい。

今回、Netflixを見ていて、「あ、『羅生門』あるじゃないか。ひさしぶりに見るか」くらいの気軽な感じで見始めたのだが、あの時観た映画の思い出が綺麗に刷新される感じがあった。当時のビデオではわからなかった細かなところが改めて確認ができて、「ああ、こういう映画だったのか」「このカットにはこういう意図があったのか」とたくさんの発見があった。しかもなにより面白かった。ここまで奥行き感のある凄みのある作品だったのか、ということ。『羅生門』という作品のイメージがガッと変わった。もともと良作だとは思っていたけれど、こりゃ確かに70年語り継がれる大傑作だ、と理解できた。シンプルだが、日本人の普遍的な精神性そのものを描いている。作品単体として面白い、というだけではなく、日本人の精神性を語らせる作品になっている。

と『羅生門』があまりにも面白かったので、ここから昔ビデオテープで観た作品をHD画質で復元されたものを見返そうか……という気分になっている。さて、なにを観ようかな……。

とらつぐみのnoteはすべて無料で公開しています。 しかし活動を続けていくためには皆様の支援が必要です。どうか支援をお願いします。