第一次世界大戦の太平洋戦線を記したThe Neglected War(1995)の紹介

第一次世界大戦(1914~1918)はその名の通り世界規模で遂行された戦争でしたが、その歴史はヨーロッパ地域を中心に理解されていることがほとんどであり、太平洋地域への影響については見過ごされがちです。ヒエリーの『忘れられた戦争:ドイツ領南洋と第一次世界大戦の影響(The Neglected War: The German South Pacific and the Influence of World War I)』(1995)は、そのギャップを埋めた研究業績です。

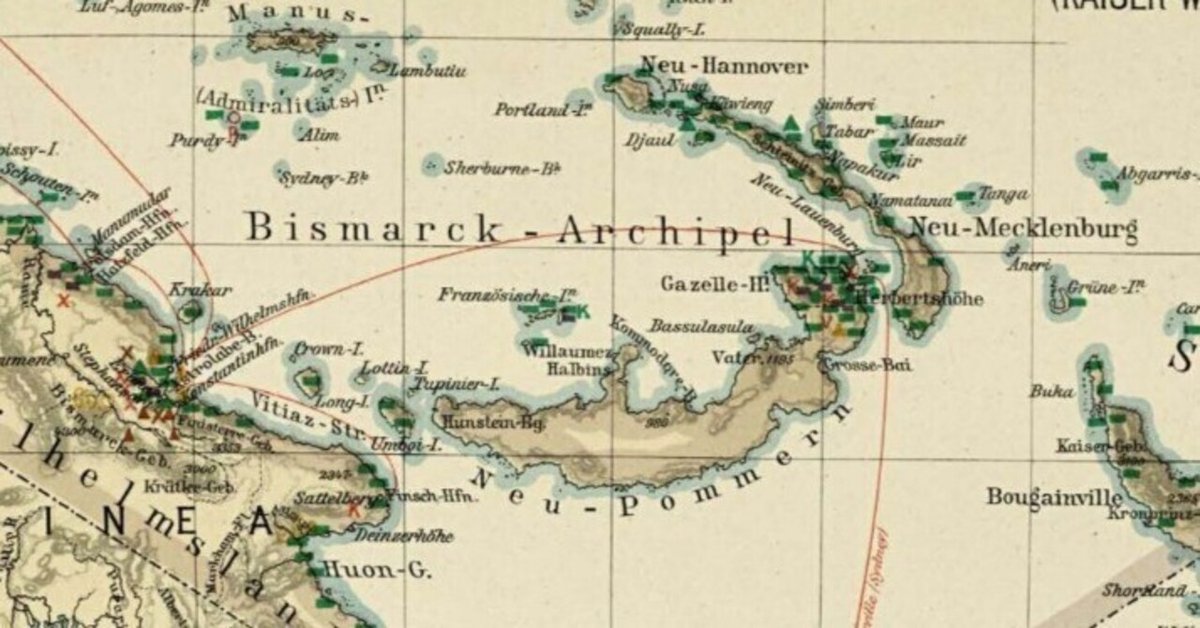

ドイツは19世紀後半に工業国として台頭するにつれて、海外に進出し、植民地を獲得することに関心を示すようになりました。1884年にはニューギニア北東部、ビスマルク諸島などを獲得してドイツ領ニューギニアを成立させると、そこを足掛かりとして1899年にはサモアやミクロネシアも自らの植民地に組み込むことに成功し、植民地経営を推進しました。これらの植民地を防衛するため、ドイツ海軍は小規模な兵力を割り当てていましたが、1914年に第一次世界大戦が勃発し、ドイツがイギリスと戦争状態に入るまで、ドイツは植民地の防衛にほとんど注意を払っていなかったといえます。

著者が指摘している通り、ドイツ海軍の艦隊は太平洋で作戦を遂行するために必須となる燃料の備蓄と補給を民間企業に依存していました。また、現地には戦時に兵力を動員し、運用するための行政機構が欠けていました。防衛力を向上させる場当たり的な取り組みがありましたが、これはイギリスに味方して戦争に参加したオーストラリア、ニュージーランド、日本の攻撃を抑止する上で十分ではありませんでした。ただ、敵軍が上陸した直後は散発的な抵抗があったことは事実であり、戦死した兵士もいました。著者はビスマルク諸島に上陸を試みたオーストラリア軍の地上部隊に対し、ドイツ軍の小部隊が抵抗した事例を示しています。

「1914年9月11日、オーストラリア軍がブランシュ湾(引用者注:現在のニューブリテン島ラバウル付近の湾)に上陸したとき、そこには敵を待ち受けるドイツの海上部隊は存在しなかった。しかし、オーストラリア兵は地上においてドイツ人とメラネシア人の兵士からなる小規模な分遣隊と遭遇した。これらの兵士はほとんど訓練されていなかったが、オーストラリア兵と茂みで激しく交戦し、湾内に足止めした。ビタパカ(Bitapaka)の無線局をめぐっては短期間であったものの激しい戦闘が起こり、オーストラリア軍は2名の将校を含めた6名の戦死者が出ており、メラネシア人の兵士はおよそ30名、ドイツ人の下士官は1名が戦死した。オーストラリア人の兵士4名、メラネシア人の兵士10名、ドイツ人の兵士1名が負傷し、その中には重傷者も含まれていた。このような予想外のドイツの抵抗があったこと、また、その目的が正確に理解されていなかったかもしれないが、オーストラリア人にとって間違いなく厄介な活動を行う先住民の補助兵力が動員されたこと、さらに、オーストラリア人が不慣れな気候と土地によって困難を抱えていたことが主な要因となって、9月17日に降伏協定が調印された」

ここで著者が述べているように、ドイツ軍のオーストラリア軍に対する小規模な抵抗は政治的な譲歩を引き出すことに寄与しました。現地に残留を希望したドイツ人は一定の条件の下で財産を保護されており、また現地における法令はオーストラリアの占領下の下でも引き続き効力を有することが確認されました(Ibid.)。

ちなみに、日本はオーストラリアに続いて1914年9月29日にドイツの支配下にあったミクロネシアの島嶼部を次々と攻略し、10月21日までに占領下に置くことに成功しました(Ibid.: 27)。これらの島々におけるドイツ軍の組織的な抵抗はほとんどありませんでしたが、著者は当時の日本の進撃が迅速であり、ドイツの反撃を許さない優れた作戦であったとして評価しています(Ibid.)。このとき、日本はオーストラリア軍よりも先に占領地を拡大しつつ、イギリスには警戒心を抱かせない勢いで進撃を行わなければなりませんでした。最終的に日本はその目的を巧みに達成しましたが、オーストラリアはリン鉱石が採掘できるナウルを占領しています(Ibid.: 29)。日本が南洋に進出したことは、オーストラリアにとって不本意な結果でしたが、これは戦前からオーストラリアの国内において日本に対する敵意が強まっていたことの現れでもありました。

著者は、かなりの紙面を割いて勝者がオセアニアの政治秩序を再編した過程を追跡しています。占領地の行政は過酷であり、治安の維持に最大限の注意を払われていました。特にオーストラリアとニュージーランドはマオリ族のように植民地支配を受けていた民族の中で、ドイツがイギリスに勝利を収めれば、戦争の結果として土地を取り戻すことができるという憶測が広まっていることを察知していました(Ibid.: 33)。そのため、行政当局は戦争に協力する姿勢を示すように各地の部族を促していました。1916年5月に「サモアが忠実であることを示すため」に集められた8名の「志願兵」がヨーロッパに送られたのも、このような背景があったためでした(Ibid.: 34)。サモア人の兵士を待ち受けていたのは、1916年7月1日に始まったソンムの戦いであり、これは西部戦線で最も多くの犠牲者を出した戦闘でした。戦闘の結果、6名が生き残りましたが、彼らは慣れない風土でひどく衰弱し、もはや戦闘員としての勤務に耐えられないと判断されました。彼らは戦地を離れることができましたが、次にエジプトへ送られ、そこで武器工場で長時間労働に従事させられました。エジプトでは1名が病気で命を落としています。最後まで生き残った5名は病人としてサモアに戻れましたが、その後の数年でさらに2名が身体的、精神的な後遺症で亡くなっています(Ibid.: 35)。

経済的な搾取も進みました。10月17日にオーストラリアに本社を置く貿易業者バーンズ・フィル社(Burns Philp)はオーストラリア政府の高官であったアトリー・フント(Atlee Hunt)との契約に基づき、占領下にあるニューギニアの住民をオーストラリアのサトウキビ農園に派遣するビジネスを開始しました(Ibid.: 58)。ニューギニアで貿易を担っていたドイツ企業のノイギネア会社(NeugineaKompanie)に対する締め付けも強化されており、その経営者は「望ましくない人物」としてオーストラリアに強制送還された最初のドイツ人になりました(Ibid.)。その後、バーンズ・フィル会社はニューギニアに店舗を持つドイツ系の小売業者に圧力をかけ、バーンズ・フィリップ会社の商品を言い値で買わせることに成功しています。「バーンズ・フィル社は既存の法令のどのような抜け穴でも自らに有利になるように用いる術を知っていた。同社が明らかに限度を超えていたとしても、いつでも守ってくれる親切な保護者を見つけることができた。バーンズ・フィル社が戦時中にオーストラリアで拘留されたドイツの船舶を利用したことについては、何の疑問も抱かれていないようだった」と著者は述べています(Ibid.: 62)。

太平洋の島嶼部で暮らす人々がどのような歴史を歩んできたのかを知る上で有意義な著作ですが、オーストラリアの植民地統治の評価が厳しすぎるという意見を読んだこともあります。この著作に関してオーストラリアの歴史学者の評価がどのように定まっているのかは分かりませんが、少なくとも第一次世界大戦の研究領域で太平洋戦線の状況を知る上で言及されることが多い業績であることは確かであり、この地域の歴史に興味がある方に一読をおすすめします。ちなみに、日本の南洋開発に関しても言及がありますが、この方面に関しては日本語の研究文献の方が詳しいでしょう。

関連記事

調査研究をサポートして頂ける場合は、ご希望の研究領域をご指定ください。その分野の図書費として使わせて頂きます。