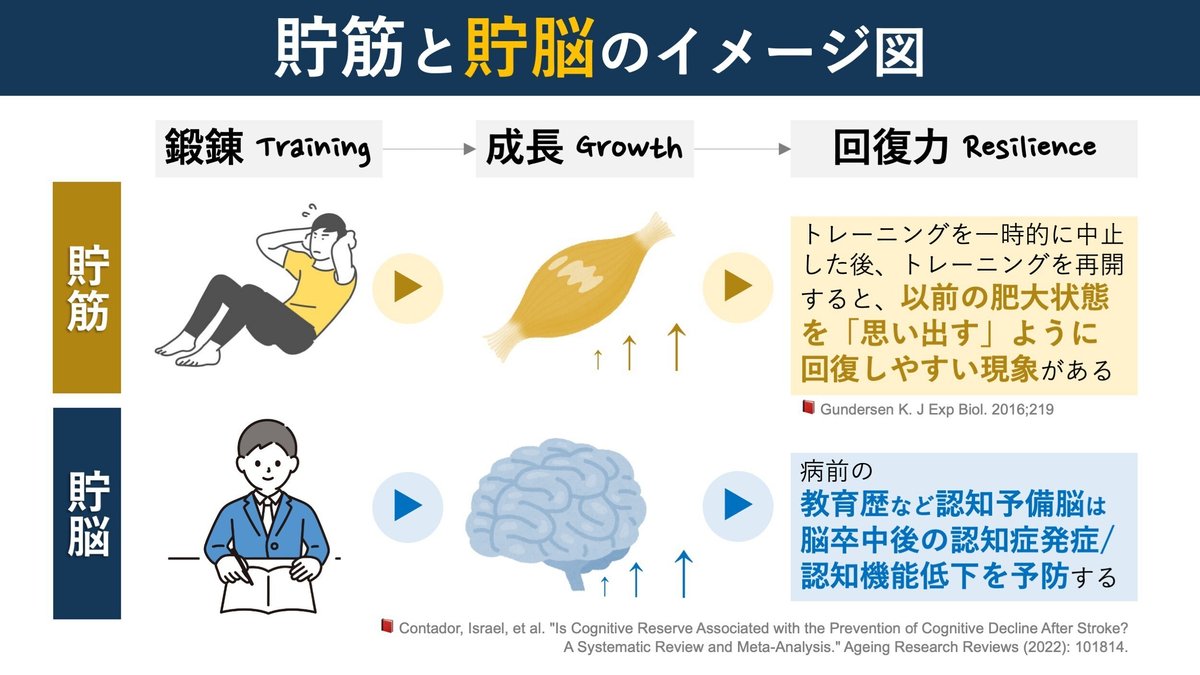

貯筋ならぬ『貯脳』。脳卒中後の認知症予防に教育歴が重要

📖 文献情報 と 抄録和訳

認知的予備能は脳卒中後の認知機能低下の予防に関連するか?システマティックレビューとメタアナリシス

📕Contador, Israel, et al. "Is Cognitive Reserve Associated with the Prevention of Cognitive Decline After Stroke? A Systematic Review and Meta-Analysis." Ageing Research Reviews (2022): 101814. https://doi.org/10.1016/j.arr.2022.101814

🔗 DOI, PubMed, Google Scholar 🌲MORE⤴ >>> Connected Papers

※ Connected Papersとは? >>> note.

✅ 前提知識:認知予備脳(Cognitive Reserve, CR)とは?

■ 「予備脳」という概念

・脳障害とそれに伴い発現する症状との関係を考える上で,脳予備能 (brain reserve; BR)と認知予備能(cognitive reserve; CR)という考え方がある.

● 脳予備能:脳の容積,脳重,脳周囲径などの物理的・形態的な大きさの予備力である.すなわち何らかの病理学的な侵襲に対して,認知機能低下を引き起こすまでの間にシナプスやニューロンなどに形態的な余裕があることを意味している.

● 認知予備能:脳損傷を受ける前のさまざまな要因,例えばそれまで受けてきた教育歴,病前の知的機能の高さ,職業の知的複雑さ,余暇活動の充実度,社会的交流の多さ,有酸素運動などによる機能的,心理学的な予備力である.

・脳予備能が形態的・量的なものであり生得的であるのに比して,認知的予備能は機能的・質的なものであり,生前の生活習慣という個人の経験に依存する. つまり,認知予備能は,各自がどの程度柔軟に脳内のネットワークを利用するかに依存する.

📕 Stern, Yaakov. Neuropsychologia 47.10 (2009): 2015-2028. >>> doi.

🔑 Key points

🔹脳卒中後の認知症予防に教育が有効であることが明らかになった。

🔹脳卒中後の認知機能に対する認知予備脳(Cognitive Reserve, CR)の効果は、個人の特性(社会人口統計学的および臨床的)、CRの代理人、結果のサブタイプによって調節される。

[背景・目的] 社会行動学的認知予備能(Cognitive Reserve, CR)プロキシが脳卒中後の認知機能低下に及ぼす影響について,系統的レビューとメタ解析を行うこと。

[方法] 3つの雑誌検索・索引データベース(PubMed, Scopus, Web of Sciences)を横断し、科学的根拠を系統的に検討した。また、脳卒中後の認知症発症または認知機能低下に対するCR指標の影響(プール効果量)を推定するため、混合効果法によるメタ解析を実施した。

[結果] システマティック・レビューには22件の研究が含まれ、そのうち19件がメタ解析の対象であった。その結果、高学歴は脳卒中後の認知症発症率の低下と関連することが示された。さらに、他のCR指標(職業、バイリンガル、社会的交流など)についても、文献上矛盾はあるものの、脳卒中後の認知症予防に対する保護効果があることが示された。メタ分析では、職業、学歴は、脳卒中後の認知機能障害診断に対して、異なるCRプロキシの混合カテゴリーと比較して、保護効果を示した。第二に、主な認知機能変化の効果が認められ、CRが低い人と高い人では、脳卒中後の認知機能変化が大きいことが指摘された。

[結論] CRは脳卒中後の認知機能低下を防ぐが、その効果はCRプロキシや年齢、病変の種類などの個人の特性によって変化することが明らかになった。脳卒中後の認知機能低下率を予測するためには、各研究の方法論(追跡期間、認知機能結果など)の相違を統一し、外部要因による変動性を低減させることが必要である。

🌱 So What?:何が面白いと感じたか?

以前に、「Muscle Memory」についての文献抄読をしたことがあった。

✅ Muscle Memory (マッスルメモリー;筋記憶)とは?

・筋トレをして鍛えた筋肉には、人間でいうところの「記憶力」のようなものが備わっている。

・たとえばダンベルの重さ、トレーニング時の動きや負荷、そして鍛え上げられていたときの状態などを、遺伝子レベルで記憶しているという。

・マッスルメモリーの正体として、もっとも有力とされているのは「筋細胞の核の数」に着目したものだ。

・筋細胞はほかの細胞よりもサイズが大きく、その分多くの細胞核が含まれている。

・この核のおかげで筋肉は肥大することに加え、筋トレで増殖した核はトレーニングを中断しても長期間、消失せず残るという。

・トレーニングを一時的に中断したとしても、マッスルメモリーがあれば身体が反応し、再開から短期間で元の筋肉量に戻る。以前鍛えていた人ほどマッスルメモリーが残りやすいため、トレーニングを再開するとより短期間で効果が出る。

この関係を簡略化して示せば、「筋鍛錬→筋成長→筋回復力」だ。

この関係性に似たものが、認知予備脳に当てはまると思った。

すなわち、『脳鍛錬→脳成長(認知予備脳↑)→脳回復力(認知症予防)』。

脳卒中後の患者さんで、病前には読書や勉強など、とても勤勉な生活をしていた人が以下のような発言をしたことがあった。

「でもさ、こうなったら全部無駄になっちゃうよね」

それに対して、これからは少なくとも内心ではこう思おう。

『絶対にそんなことはない。これまでやってきたことが無駄ということはない。それは今のあなたをつくり、これからのあなたにも役立つ!』

必ずしも、何かに役立たせるために、何かをやるわけではない。

たとえば、認知症にならないために、勉強をしているわけではない。

が、何かに役立ったら、それはそれで嬉しいものだ。

買い物の主目的ではない福引で、思いもよらない景品をもらった時のように。

⬇︎ 関連 note & 𝕏での投稿✨

📕脳卒中後の認知症予防に教育歴が重要

— 理学療法士_海津陽一 Ph.D. (@copellist) January 27, 2023

・22件の研究を包含

🔹高い教育歴は脳卒中後の認知症発症率の低下と関連

🔹その他の認知予備脳指標(職業/バイリンガル/社会的交流)にも保護効果+

貯筋ならぬ『貯脳』

元々、脳トレをしていた人は脳卒中後の回復が良いのですね😲#脳卒中 #認知予備脳 #認知症 pic.twitter.com/05rgANBWKg

○●━━━━━━━━━━━・・・‥ ‥ ‥ ‥

良質なリハ医学関連・英論文抄読『アリ:ARI』

こちらから♪

↓↓↓

‥ ‥ ‥ ‥・・・━━━━━━━━━━━●○

#️⃣ #理学療法 #臨床研究 #研究 #リハビリテーション #英論文 #文献抄読 #英文抄読 #エビデンス #サイエンス #毎日更新 #最近の学び