オリエント美術の世界 〜エジプト〜

文明を完全に理解するには、やはり彼らが残した出土品を観ていく他ない。なぜなら、原資料は語るからだ。教科書では教えてくれない真実を。

《エジプトの装飾品》

古代エジプト人は死こそが本当の世界のはじまりと信じていた。そのため、墳墓に豪華な副葬品を埋葬し、死後の冥福を祈った。また、彼らにとって装飾品は魔よけの効用を持つ大切なアイテムだった。当時の装飾品はもちろんファッションとしての機能も果たしたが、宗教的な意味合いで制作される部分も大きかった。

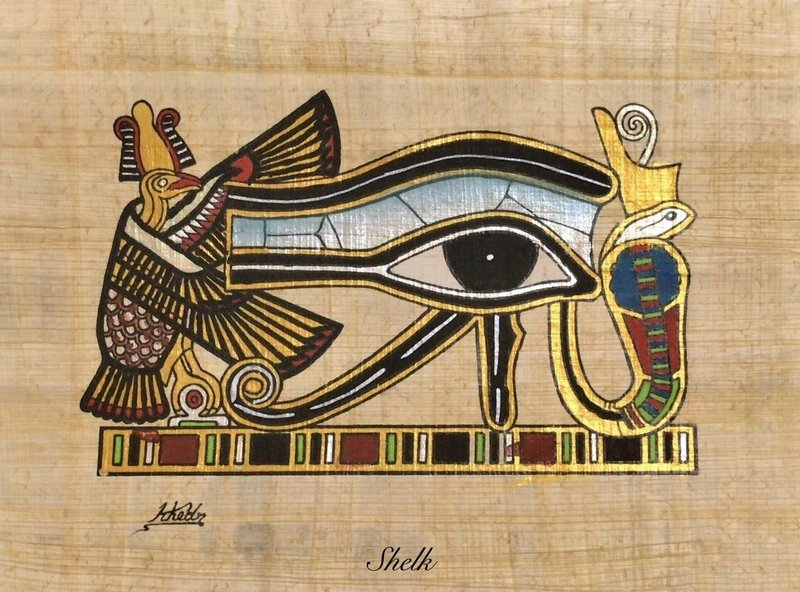

ファイアンス製ウジャトの護符

末期王朝時代の作。この時代はペルシアの支配下に置かれるなど、外国の侵入にエジプトが苦しんだ時代だった。ファラオの権力は衰退し、国家は滅亡の危機にあった。この後、マケドニアのアレクサンドロスが登場し、エジプトをペルシアから解放しファラオとなった。

ウジャトとは「健康」「復活」を象徴するシンボル。エジプト神話に由来したモティーフで、ホルスの復活した眼を表している。かつてエジプトではホルスとセトと呼ばれる二大神によって王位継承権を巡る激しい戦いが繰り広げられた。その際、ホルスは悪神セトに目を潰され失明した。だが、愛の女神ハトホル(知恵の神トトのヴァージョンも存在)の魔法で、失った目を治癒してもらう。このエピソードに基づき、ホルスの眼は「健康」「復活」のシンボルとして扱われるようになった。

ファイアンス製首飾り

末期王朝時代の作。ファイアンスとは石英の練り物を焼き固めたもの。やきものとガラスの中間物にあたる。古代エジプト人はアフガニスタンのバダフシャン地方で産出するラピスラズリやペルシアで産出するターコイズの美しさに憧れを抱いていた。だが、これらは大変高価な石で王侯貴族しか手にできないものだった。そこで、そうした宝石よりずっと安価なファイアンスによって代用して着飾る文化が形成された。

《エジプトのコイン(プトレマイオス朝時代)》

現在世界で利用されている金属製円形コインは、前7世紀にリディア(現在のトルコ)で発明された。以後、人間はコインの便利さに魅了され、その習慣は瞬く間に世界中に広がり、今現在でも利用されているに至る。第三中間期にペルシアやギリシアを介してエジプトにもコインは流入していたが、諸外国で製造されたコインを貯蔵しているにすぎず、本格的な製造はプトレマイオス朝時代から開始された。

アレクサンドロス大王の銀貨

プトレマイオス1世がアレクサンドロス大王の死を追悼して、エジプトのメンフィスで発行した4ドラクマ銀貨。エジプトは古い歴史を持つが、コインの発行では他のオリエント世界より出遅れていた。本貨はエジプトでコイン製造が開始された最初期のコイン。メンフィスで発行されたコインは発行数は少なく稀である。

アレクサンドロス大王の銀貨

プトレマイオス1世がエジプトの総督(サトラップ)時代に発行した4ドラクマ銀貨。彼がファラオを宣言した前305年頃の直前まで発行されていた。アレクサンドロスは自身をギリシアの英雄ヘラクレスと重ね合わせていたため、ヘラクレスの様相で表現されるが、本貨では彼のアトリビュートであるライオンの帽子が象の帽子になっている。当時、象は戦役で活躍した有力な兵器であったため、百獣の王といえば象という思想が存在していたことによる。また、偽造貨に悩まされていたプトレマイオスは偽造者に抵抗するためにデザインを一新したともかんがえられている。

プトレマイオス2世の銀貨

プトレマイオス2世の治世にイスラエルのヤッファで発行された4ドラクマ銀貨。表にプトレマイオス1世、裏に鷲を刻んでいる。プトレマイオス王家は代々コインに初代プトレマイオス1世の肖像を刻むようになった。裏にはゼウスの神獣である鷲が表されている。鷲はプトレマイオス王家のシンボルでもあった。

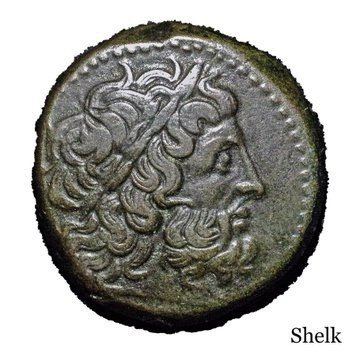

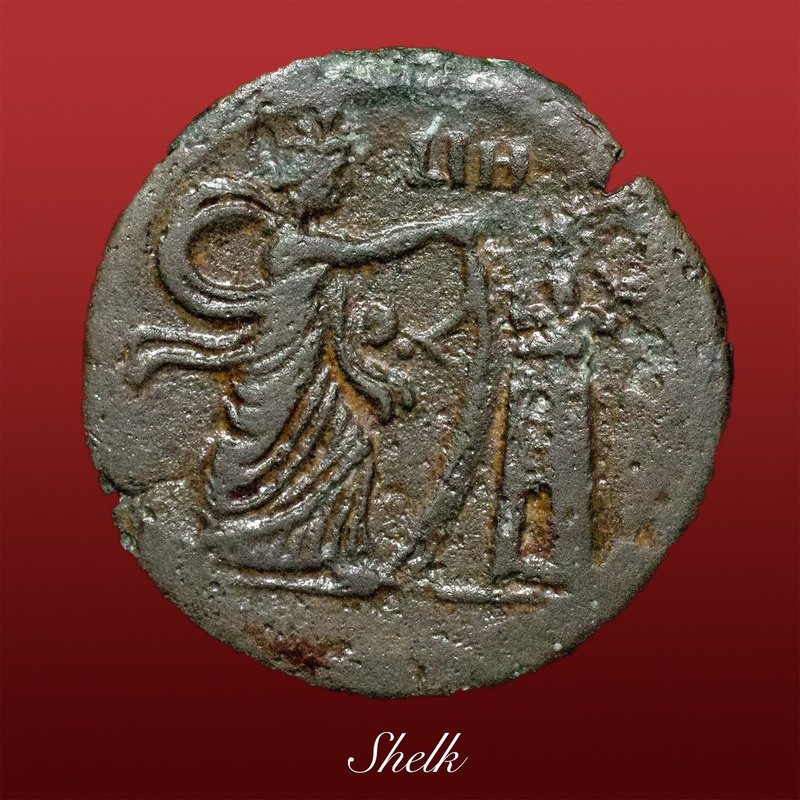

プトレマイオス2世の銅貨

プトレマイオス 2世の治世にシチリア島のシラクサで発行された。ヒエロン2世の軍事クーデターを援助する目的で製造された。表にゼウス・アメン、裏に鷲とガラティアの盾を表している。

プトレマイオス3世の銅貨

プトレマイオス3世の治世にエジプトのアレクサンドリアで発行された大型銅貨。額面不詳。シナイ半島やキプロスで産出した銅を素材に用いていると考えられる。表にゼウス・アメン、裏に鷲を表している。ゼウス・アメンはプトレマイオス1世がギリシアとエジプトの融和を図り、信仰の下に異民族同士を団結させる意図で習合された神。ギリシアの最高神ゼウスとエジプトの最高神アメンを組み合わせた神で、顔はゼウスだが、アメンの象徴である牡羊の巻角を生やす姿をしている。

プトレマイオス4世の銀貨

プトレマイオス4世の治世にエジプトのアレクサンドリアで発行された4ドラクマ銀貨。彼がラフィアの戦いでセレウコス朝シリアの軍勢に勝利したことを記念して発行された。アレクサンドリアの守護神セラピスと女神イシスを表している。イシスの夫は当初オシリスだったが、プトレマイオス朝時代に入るとセラピスの妻とされた。裏にはゼウスの神獣である鷲が表されている。鷲はプトレマイオス王家のシンボルでもあった。

プトレマイオス5世の銀貨

プトレマイオス5世の治世にエジプトのアレクサンドリアで発行された4ドラクマ銀貨。表にプトレマイオス1世、裏に鷲を表している。プトレマイオス5世は、ロゼッタ・ストーンをつくらせたファラオとして知られる。ロゼッタ・ストーンはその名だけは有名だが、具体的に何が記されているのか以外にも理解されていない。その内容は端的にいえば、宗教儀式の事細かな決まりを石版に記したので、それを周囲の人間にも周知するようにというものだった。裏にはゼウスの神獣である鷲が表されている。鷲はプトレマイオス王家のシンボルでもあった。

プトレマイオス6世の銀貨

プトレマイオス6世の治世にエジプトのアレクサンドリアで発行された4ドラクマ銀貨。表にプトレマイオス1世、裏に鷲を表している。プトレマイオス6世は、娘クレオパトラ・テアをシリア王家に嫁がせた。だが、その後シリア王家は内紛。プトレマイオスは娘の救出を試みるが、道中にシリアの軍勢と抗争し戦死した。裏にはゼウスの神獣である鷲が表されている。鷲はプトレマイオス王家のシンボルでもあった。

クレオパトラ・テアの銀貨

クレオパトラ・テアの治世にシリアのダマスカスで発行された4ドラクマ銀貨。クレオパトラ・テアはプトレマイオス王家の王女だが、政略婚でセレウコス朝シリアに嫁ぐ。野心家の彼女は何度も結婚を繰り返し、権力の掌握を試みた。一時はシリアの女王として君臨し、強大な権力をふるったが、反発した息子アンティオコス8世に毒殺された。本貨には共同統治者のアンティオコス8世も表されている。裏にはセレウコス朝の守護神ゼウスの姿が表されている。

*プトレマイオス7世のコインは存在しない。プトレマイオス7世は、おそらく、亡くなった王子につけられた名で、名誉職のような実態のないファラオだった可能性が高い。

プトレマイオス8世の銅貨

プトレマイオス8世の治世にエジプトのアレクサンドリアで発行されたドラクマ銅貨。表にゼウス・アメン、裏に2羽の鷲を表している。プトレマイオス8世は兄プトレマイオス6世とエジプトを共同統治したが、それを表しているものと推測される。

プトレマイオス12世の銀貨

プトレマイオス12世の治世にエジプトのアレクサンドリアで発行された4ドラクマ銀貨。表にプトレマイオス1世、裏に鷲を表している。この時代、エジプトは衰退しつつあった。コインの彫刻の質の低下からも国家の衰退化がうかがえる。プトレマイオス12世はアウレテス(笛吹き王)と揶揄されたファラオで、奇怪な格好や行動で民衆を困惑させた。その結果、エジプトから追放されローマに亡命。だが、ローマの有力な政治家マルクス・ポルキウス・カト・ケンソリウスの仲介で帰国を図る。クレオパトラ7世の父として知られるが、クレオパトラが誰との子であったかは判明していない。

クレオパトラ7世の銀貨

マルクス・アントニウスが駐留していたアレクサンドリアで発行した。自身の肖像とクレオパトラの姿を表している。ローマコインに異国の女王の姿が表されるなど、前代未聞の出来事だった。クレオパトラは愚者として非難された父と異なり、多言語を操る聡明な女王だった。有名な女王であるが、彼女の王宮が地震による津波で海底に沈んだため、その容姿を現在に伝える遺物はコインしか残されていない。

クレオパトラ7世の銅貨

アレクサンドリアで発行された銅貨。磨耗が激しいが、表にクレオパトラ自身、裏に鷲を表している。裏にはゼウスの神獣である鷲が表されている。鷲はプトレマイオス王家のシンボルでもあった。

クレオパトラ7世の銅貨

アレクサンドリアで発行された銅貨。磨耗が激しいが、表にクレオパトラ自身、裏に鷲を表している。裏にはゼウスの神獣である鷲が表されている。鷲はプトレマイオス王家のシンボルでもあった。

クレオパトラ7世の銅貨

クレオパトラ7世の治世にシリア・カルキスで発行された。額面不詳。表にクレオパトラ、裏にアントニウスを表している。シリアはローマの統治下に置かれていたが、管轄者のアントニウスがクレオパトラに譲渡した。ローマ市民の一部はこれに反感を抱き、後にアクティウムの海戦が勃発する。

クレオパトラ7世の銅貨

上記と同タイプのコイン。状態が良く、クレオパトラの肖像が比較的キレイに確認できる。

クレオパトラ7世の銅貨

チャルコン銅貨。キプロスのパフォス発行。キプロスはカッパーの語源になっているほど、銅が大量に産出した島。この時代にはエジプトの統治下にあった。磨耗が激しいが、表にクレオパトラ自身、裏に鷲を表している。裏にはゼウスの神獣である鷲が表されている。鷲はプトレマイオス王家のシンボルでもあった。

《エジプトのコイン(ローマ属州時代)》

クレオパトラの死により、エジプトはローマの支配に置かれた。しかし、ローマによってエジプトの文化が消滅させられたわけではなく、融合して独特な文化を形成していった。エジプトでのコイン製造はローマの支配下に入っても尚継続されたが、皇帝の肖像が表されるようになった。ローマではデナリウスやアスという貨幣単位が用いられていたが、エジプトはプトレマイオス朝の支配下にあった名残でギリシアのドラクマ幣制がそのまま採用されていた。

ネロの銀貨

ネロの治世にアレクサンドリアで発行された4ドラクマ銀貨。本貨の額面は4ドラクマで流通されていたが、ビヨンと呼ばれる銀含有率が50%を下回る低品位銀が素材で、従来より価値は低い。見た目からしてすでに銅貨である。薄く銀を塗って見た目をごまかしていたのだろうが、これをするとその場凌ぎにはなるが後々激しいインフレが起きて大変なことになる。表にネロ、裏に皇妃ポッパエア・サビナを表している。ネロは暴君として名高いが、現在最も有名なローマ皇帝としても知られる。ポッパエアはネロの皇妃。野心家ゆえ夫の地位を利用してネロの母アグリッピナや家庭教師セネカなど、自分にとって邪魔な人物を排除した。

トラヤヌスの銀貨

トラヤヌスの治世にアレクサンドリアで発行された4ドラクマ銀貨。表にトラヤヌス、裏にゼウスを表している。トラヤヌスの治世にローマは最大の版図を築いた。ローマ本土で発行されたコインとは少し異なるトラヤヌスの肖像が興味深い。

ハドリアヌスの銀貨

表にハドリアヌス、裏にトリプトレモスを表している。トリプトレモスは豊穣の女神デメテルに寵愛されたギリシアの英雄。一般的にこのコインに表された人物は彼と解釈されるが、アトリビュートから推測するにファラオを表している可能性が高い。

ハドリアヌスの銀貨

ハドリアヌスの治世にアレクサンドリアで発行された4ドラクマ銀貨。表にハドリアヌス、裏にセラピス立像とケルベロスを表している。セラピスはプトレマイオス朝時代にエジプトで創造された新興の神で、葬儀、医療、豊穣等を司る万能神だった。ローマにもその信仰は浸透し、特に帝政中期の皇帝カラカラは熱心なセラピス信仰者だった。

ハドリアヌスの銅貨

ハドリアヌスの治世にアレクサンドリアで発行されたドラクマ銅貨。表にハドリアヌス、裏にネイロスとナイルワニを表している。ネイロスはエジプトのナイル川の神ハピをローマ風に表した神。ゼウスとポセイドン、アスクレピオスのような容姿をしているが、ふくよかな腹やスイレンの冠は、ハピの要素を継承している。ナイルワニは凶暴な性格からエジプト人に古くから恐れられてきた。しかし、その強さが転じて信仰の対象となり、セベクという神として崇められた。セベク神殿にはワニの人工池が設けられ、大切に飼育されていた。

ハドリアヌスの銅貨

ハドリアヌスの治世にアレクサンドリアで発行された4ドラクマ銀貨。表に葉ドリアヌス、裏にアレクサンドリアの大灯台とイシスを表している。大灯台は人工埋立て地のファロス島に建設され、その高さはクフの大ピラミッドの次に高かったという。中世に起こった二度の大地震で完全に崩壊したため、現在では跡形も残っていない。それゆえ、本貨は灯台のデザインを現在に伝える貴重な資料となっている。

ハドリアヌスの銅貨

ハドリアヌスの治世にアレクサンドリアで発行された銅貨。表にハドリアヌス、裏に聖牛アピスが表されている。アピスはエジプトのメンフィスの主神プタハの化身で、重要な存在として扱われてきた。神官たちはある特徴を持つ牡牛をアピスと定め、神殿で大事に飼育した。その特徴を例として挙げると、黒い体毛、額の三つ星、背中に翼のような模様、舌の裏にスカラベのような模様、尾が2つに分かれているなどが条件だった。

アントニヌス・ピウスの銀貨

ハドリアヌスの治世にアレクサンドリアで発行された4ドラクマ銀貨。表にハドリアヌス、裏にセラピス座像とケルベロスを表している。上記のコインの類品。同時代に立像と座像の両タイプを発行していることは興味深い。

アントニヌス・ピウスの銀貨

アントニヌス・ピウスの治世にエジプトのアレクサンドリアで発行された4ドラクマ銀貨。表にアントニヌス・ピウス、裏にフェニックスを表している。フェニックスはベヌウと呼ばれたエジプト神話に登場する鷺に由来する。ベヌウは世界の創造に関わった重要な鳥だったと伝承される。暗闇の海ヌンから突如スイレンが花開き、その中から太陽が眩い輝きを放って登場。その後、太陽によって海が照らされると海からピラミッドが突き出てきた。そこに一匹の鷺ベヌウが留まり、鳴き声を発したことを機に世界が目まぐるしいスピードで形成されていったという。

アントニヌス・ピウスの銀貨

アントニヌス・ピウスの治世にエジプトのアレクサンドリアで発行された4ドラクマ銀貨。表にアントニヌス・ピウス、裏にポセイドンを表している。ポセイドンは海の神だが、馬の象徴でもある。だが、第二中間期のヒクソス進入までエジプトには馬がおらず、馬の神格も存在しなかった。そのため、エジプトにはポセイドンに相当する神は存在しないが、ナイルの神格ハピと同一視される場合もある。

ウァレリアヌスの銀貨

ウァレリアヌスの治世にアレクサンドリアで発行された4ドラクマ銀貨。4ドラクマの基準に達していない粗悪なつくりで、銀はほとんど含まれていない。表にウァレリアヌス、裏にローマ軍のシンボルである鷲を表している。ウァレリアヌスは軍人皇帝時代の皇帝の一人で、この時代は皇帝の暗殺が相次いだ。ウァレリアヌスはペルシアとの講和条約の席で捕らえられその後消息を絶った。講和条約はシャープール1世による罠で、ウァレリアヌスはまんまとこの嘘にはめられてしまった。その後の彼の行方は判然としないが、シャープールが馬に乗る際の土台にされた後、全身の皮を剥がれて剥製にされたとも伝えられる。

《周辺諸国で発行されたエジプト文明をモティーフにしたコイン》

フェニキアの銀貨

ヘレニズム期の到来直前にフェニキア地方のテュロスで発行されたシェケル銀貨。表にフクロウとエジプトの王笏ヘカァとネケク、裏に海馬ヒッポカンポスを表している。フェニキア人は商業を得意とし、エジプト文字をベースにアルファベットを開発した民族として知られる。本貨にはエジプト王家特有のシンボルである王笏がアテナイのシンボルであるフクロウと共に表された興味深いデザイン。

アウグストゥスの銅貨

アウグストゥスの治世にガリア・ネマウスス(現在のフランス・ニーム)で発行されたアス銅貨。表にアウグストゥスとアグリッパ、裏にナイルワニを表している。アグリッパはアウグストゥスの盟友で優秀な将軍として活躍した。ナイルワニはエジプトの象徴で、ワニが椰子の木につながれたこの構図はエジプトの支配を視覚的に示している。

ハドリアヌスの銅貨

ハドリアヌスがエジプトの巡視を記念して発行したセステルティウス銅貨。表にハドリアヌス、裏にエジプト女神とトキを表している。一般的に本貨に表された女神はエジプト擬人化したエジプト女神と解釈されているが、シストルムや冠などのアトリビュートから当時アレクサンドリアで信仰が盛んだったイシスであるといえる。トキは知恵の神トトのもうひとつの姿で、彼もまた学芸を司るエジプトでは欠かせない存在の神だった。

ユリア・ドムナの銀貨

ユリア・ドムナのエジプト旅行を記念し、ローマで発行されたデナリウス銀貨。治世中皇帝で夫のセプティミウス・セウェルスによってつくられた。表にユリア・ドムナ、裏にハルポクラテスを抱くイシスを表している。ハルポクラテスとは、「子どものホルス」の意。後にこの赤子が全エジプトを統治するファラオとなる。その後、ホルスは王位を人間の戦士ナルメルに継承した。こうして神々エジプトを統治する時代は終焉し、人間が統治を行う時代が幕を挙げたと神話では伝えられている。

カラカラの銀貨

カラカラの治世に発行されたローマで発行されたアントニニヌス銀貨。アントニニアヌス銀貨は、デナリウス銀貨の銀含有率の半分だったが、額面上の価値は2倍あった。帝国の拡大に伴い軍事費用がかさみ、支払いきれなくなった兵士への給与を捻出するために行われた苦肉の貨幣改革だった。その場凌ぎにはなったが、この後に激しいインフレが起こり、ローマは自分の首を絞めていくことになる。

本貨は、表にカラカラ、裏にセラピスを表している。セラピスはエジプト発祥の神だが、エジプトだけでなく地中海世界の広域で信仰された。ローマでもその信仰は盛んで、アフリカに起源を持つセウェルス朝の者たちは手厚くセラピスを崇拝していた。セプティミウス・セウェルスの息子カラカラはセラピス誕生の地アレクサンドリアの聖地巡礼を行うが、民衆の態度が無礼と感じたことから大虐殺を行った。若き皇帝の狂った行動に配下たちは不満を抱いていた。それゆえ、最期はトイレ中に配下の兵士から刺殺された。

マルキア・オタキリア・セウェラの銀貨

フィリップス1世の治世にローマで発行されたアントニニアヌス銀貨。ローマ建国千年祭を祝って発行された記念貨幣。表にフィリップスの皇妃マルキア・オタキリア・セウェラ、裏にナイルカバを表している。カバは祭りで見世物として出された動物だった。ローマで珍しい動物が披露され、カバの他にライオンなども見世物にされた。

《コプト織》

コンスタンティヌス1世によりキリスト教が公認されるとその勢力はローマ全域に拡大した。さらに、テオドシウス1世によりキリスト教が帝国の国境とされた。この時代、エジプトもローマの属州のひとつであるため、キリスト教の影響を大きく受けた。その中で、コプト正教会と呼ばれるエジプト独特の宗派が形成される。コプト教徒たちはエジプト古来のミイラ製造の伝統を継承しつつ、キリスト教を取り入れた独自の文化を築いてきた。彼らは死者の死装束としてコプト織を精算したが、この織物はエジプト文化の極彩色の色彩を見せながら、モティーフはキリスト教という興味深い要素を備えている。コプト織の歴史は少なくとも三段階に分類できる。原始キリスト教に準じた初期のもの、中世のビザンツ帝国下のもの、7世紀以降のイスラーム化したものの3つである。

コプト織

初期のコプト織。騎馬兵と植物文様を表している。エジプトの木棺を思わせるような色遣いである。

コプト織

中期のコプト織。植物文様を鮮やかな彩色で表している。

コプト織

中期のコプト織。植物文様を赤と緑を基調としたカラーで表している。

コプト織

後期のコプト織。イスラームの影響を強く受け、アラベスク文様が表されるようになった。また、色彩もエジプトの伝統色でなく、イスラーム風の落ち着いた色合いに変化している。

《現代の工芸品》

バステトの石製小像

バステトは女性と子どもの守護神。猫の姿あるいは猫の頭部を持つ女性として表される。猫はエジプトで最も愛好された動物で、一時は外国への持ち出しを禁じられるほどだった。猫が死ぬと人々はミイラ化し、丁寧に埋葬した。何千匹もの猫を埋葬した集合墓地も発見されている。ローマの著述家の記録によれば、エジプトでは猫を傷つけた者には重罪が課せられたという。それを知らない外国人がエジプト人の前で猫を殺めた後、襲撃されて命を落としたと伝えられる。

ドゥアムトエフのカノプス壺

ホルスの息子ドゥアムトエフを表している。ホルスには他にケベフセヌエフ、ハピ、イムセティと呼ばれる息子たちが存在する。その母親は明らかになっていないが、神話上のホルスの妻は愛の女神ハトホルとされている。カノプス壺はミイラ化した際に取り除いた人間の臓器を収納するための容器。墓に死者と共に埋葬された。

ウジャトのパピルス

ホルスの眼であるウジャトを表している。このシンボルは古代エジプトの歴史を通じて好まれ、様々なものに施された。本作はウジャトの眼の他、鷲の姿をした女神ネクベトと蛇の姿をした女神ウァジェトも表されている。

二つの真理の間のパピルス

冥界の神オシリスによる裁判のシーンを表している。死者は冥界での危険な旅を終えた後、「二つの真理の間」と呼ばれる神々の裁判所に訪れた。ここで42の各ノモス(州)の代表神の名を挙げて賛美した後、42の質問を受けた。この質問には流暢に答えていかなければならない。詰まった場合は嘘の発言と見なされ地獄に送られた。質問を終えた後、死者が真実の告白をしているか確かめるため、アヌビスが心臓を天秤に捧げ、トトが重量を計測した。この際、天秤が釣り合えば正直者として楽園イアルへ、釣り合わなければ偽証者として怪物アメミトに食べられ地獄に堕ちた。

以上、40点あまりのエジプトおよび周辺諸国の出土品をもとに古代エジプトの歴史と文化の片鱗に触れた。エジプト文明の魅力はここでは表現できないほど素晴らしい。

エジプトの歴史や文化についてはすでに多くのメディアで取り上げられているが、出土品からダイレクトにアプローチし紹介しているものは意外にも少ない。それゆえ、今回の拙文が微力ながら興味を抱くきっかけ、もしくはさらなる学びの入門となれば幸いである。

最後に私が自信を持ってひとついえることは「エジプト文明は底なしの面白さを秘めている」ということである。

*掲載画像はすべて私物を自身で撮影したものです。作品に関する質問がございましたら、お気軽にご連絡ください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?